文/曾蔚

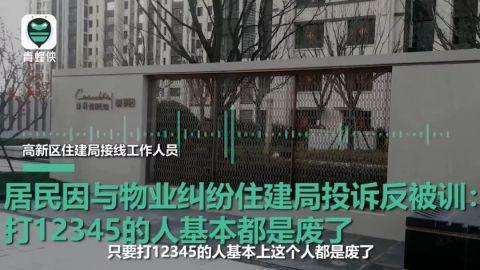

在打了3次12345政务热线和20多次政府部门值班电话后,河北省衡水市居民李恒求助无果,反而在电话里遭到工作人员无端训斥“只要打12345的人,基本上这个人都是废了”,甚至还宣称:“打12345的这些人没有一个办成(事)的”。11月25日,衡水高新区发布通报称,已对当事人白某做出停职检查处理,并与业主取得联系,正在进行沟通对接。

近年来,随着相关部门服务意识逐渐提升,“12345,有事找政府”早已深入人心。作为一座连通政府与人民的“服务之桥”,12345热线一直是人民群众传达诉求的麦克风。白某作为政府工作人员,在电话里竟公然诋毁12345热线,嘲讽求助民众,抹黑政府形象,从这个角度上来看,其被停职处理没有任何冤枉之处。

然而,我们更应从白某的“雷人”话语中看到当地部分工作人员的冷漠与傲慢。从报道中内容来看,李先生拨打20多次政府相关值班部门电话无人接听,拨打“12345”热线也不止一次,而其诉求仍未得到回应。李先生的遭遇只是个例吗?究竟有多少民众在“便民通道”中碰了一鼻子灰?

当然,衡水高新区及时回应社会关切的做法值得肯定。但当地有关部门与公职人员都应“照一照镜子”,集体反思,这是不是长期以来的“踢皮球”“打太极”心理作祟?这种看似高明的方法与心态,倘若在公务人员内心占据一席之地,一遇见问题便相互推诿扯皮,那最终消耗的只能是民众的信任和耐心,损害的是政府部门的公信力。

今年1月,国务院办公厅在《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》中明确指出,要推动地方政务服务便民热线归并优化,进一步畅通政府与企业和群众互动渠道,确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。不仅仅是“12345”热线,作为回应民众诉求的各个通道都应保持渠道畅通,发挥“上情下达、下情上达”的纽带作用。公职人员更要进行“思想变革”,摆正心态,态度诚恳,切不可将民众诉求认作“麻烦事”,而应主动维护民众权益,热情为民众解决问题。

民众办事不在“碍”民通道里兜圈子,让便民通道真正焕发光彩,这才是提升政府部门公信力的有效途径。(作者系青岛大学学生)

责任编辑/王学义

责任编辑/王学义