机器视觉:“工业之眼”赋能千行百业

青岛海之晨完成从核心软硬件到系统集成的产业链布局,获得数千万元A轮融资

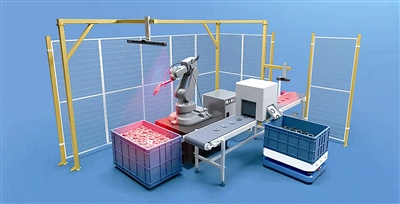

▲海之晨的机器视觉系统用于零部件检测。

在淄博的宇飞陶瓷公司,马克杯流水线上的高度重复性工作不再依托人来完成,毛坯抓取、上釉、烧制、检测等工序加入了海之晨机器视觉解决方案,实现减员增效。“机器视觉是工业互联网的刚需,相当于给机器装上眼睛和大脑。”青岛海之晨工业装备有限公司董事长陈栋表示。

2011年陈栋成立海之晨时,机器视觉只是应用在消费电子、汽车等新兴行业。如今十年过去,越来越多“笨重”的传统产业开始“智变”,机器视觉的渗透率迅速提高。

去年年底,海之晨完成数千万元A轮融资,投资方为山东省科创新动能创业投资基金合伙企业(有限合伙)。在资本的助推下,这家山东最大的机器视觉公司全速进发,用“工业之眼”赋能千行百业。

“飞入寻常百姓家”

作为人工智能的分支,机器视觉用于分拣、定位、精密测量、瑕疵品检测等,可以形象比喻为智能工厂的眼睛。

十多年前,机器视觉还是一项价格不菲的新技术,市场由国外厂商牢牢把持,应用集中在消费电子、汽车等少数先进制造业。在制造业加速数字化转型的进程中,原本高高在上的机器视觉逐渐“飞入寻常百姓家”,机械、冶金、纺织、化工等传统行业的需求快速释放。

行业应用的规模化,给海之晨的爆发式增长创造了条件。去年,海之晨营收接近2亿元,如果再加上旗下参股公司,整个产业集群的年产值达到4个亿。

“前期比较辛苦,几乎是一边做着人才培养,一边做着产业化落地。近两年机器视觉的应用越来越广,汽车零部件、食品饮料、医药、纺织乃至农业领域都在大面积推广。”陈栋感受到了明显变化,在生产线上部署工业相机,进行智能化检测和分析,已经成为不少传统企业的首选。在应用跨度最大的农业领域,海之晨甚至给青州一家生姜生产商装上了机器视觉设备,用于检测生姜的尺寸、颜色、质量等外观属性。

与此同时,陈栋发现自身的行业角色也在转变。以往,机器视觉偏重各环节的单点应用,用户主要是采购海之晨的软硬件;而如今,面向特定行业、特定产品、特定工艺的非标需求越来越多,机器视觉技术必须嵌入到工业生产工艺之中,海之晨与用户之间变为联合攻关的合作伙伴。

“现在,不仅需要双方互相开放产品技术与生产工艺,还需要产业链上下游伙伴的加入。”他说。

淄博马克杯产业的蜕变正是如此。在海尔卡奥斯国家级“双跨”平台的赋能下,海之晨为宇飞陶瓷定制自动化整体解决方案,进而再在陶瓷行业进行推广复制,建立行业子平台。

此外,海之晨还在中德生态园打造工业人工智能产业集群,推广传统制造业升级急需的3D机器人视觉无序抓取技术和AI外观检测技术。目前,海之晨已与华为云、创新奇智等合作,通过机器视觉与AI算法的结合,将工业零部件缺陷检测率从90%提升到95%以上。

▲机器视觉用于零部件检测的效果图。

快速增长的蓝海市场

机器视觉产业涵盖光源、镜头、相机、视觉控制系统以及组装集成、软件二次开发等,是一个快速增长的蓝海市场,毛利率在60%以上。数据显示,2019年我国机器视觉市场规模65.5亿元,同比增长21.77%,预计到2023年我国机器视觉市场规模将达到155.6亿元。

相比康耐视、基恩士、欧姆龙、巴斯勒等全方位布局的国际巨头,国内机器视觉企业多以系统集成为主,头部企业的规模都不大。不过,这也意味着在机器视觉国产化领域,未来还有很大的潜在增长空间。

完成从核心软硬件到系统集成的产业链布局,拥有深厚的行业背景,正是海之晨的优势所在。成长为山东机器视觉领域头部企业的海之晨,已经形成汽车零部件、新能源、消费电子三大机器视觉应用板块,行业客户包括中国重汽、潍柴、大众、宝马、特斯拉、歌尔等。

“3D工业相机的扫描速度、精度取决于激光振镜,这一核心部件我们做到了行业领先,同时延伸出来的激光快反镜技术,正在6G通信领域蓄势待发。”陈栋介绍。

海之晨的资本化道路也越来越清晰。2017年,海之晨曾获得青岛市市北区科高创投投资中心(有限合伙)、青岛聚海成股权投资中心合伙企业(有限合伙)领投的数百万元Pre-A轮融资。2021年年底,海之晨完成山东省科创新动能创业投资基金合伙企业(有限合伙)投资的数千万元A轮融资。

“国内机器视觉龙头奥普特在科创板上市是一个标志性事件,整个资本市场对机器视觉领域的关注度越来越高了。”陈栋告诉记者,“海之晨用了十年完成从0到1的积淀,下一个十年将是从1到N的裂变,加速迈向IPO之路。”(青岛日报/观海新闻记者 周晓峰)

责任编辑:张慕鑫