青岛日报/观海新闻 评论员 王学义

知网终于被查了。近日,市场监管总局官方消息称,市场监管总局根据前期核查,依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。随后,知网发布公告表示,“坚决支持,全力配合”。知网称,将以此次调查为契机,深刻自省,全面自查,彻底整改,依法合规经营,创新发展模式,承担起中国知识基础设施的社会责任。

这些年,公众对知网的诟病越来越多。比如,去年5月媒体曝出,知网“论文查重费一年涨十倍”,学生不堪重负;去年12月媒体报道,中南财经政法大学退休教授赵德馨因百余篇论文被知网擅自收录而发起诉讼,多年维权虽等来知网道歉及70余万元赔款,但其论文被知网全部下架;今年4月,中科院因负担不起巨额续订费而停用知网数据库……每一起事件,知网都被置于舆论中心,但几乎每次都能全身而退。这让人们在愤怒的同时也禁不住疑惑:这到底是为什么?

知网被指涉嫌垄断,是有多方面原因的。目前,知网收录了95%以上正式出版的中文学术资源,累计整合国内外期刊文献2亿多篇,其优势是万方数据、维普期刊等同类数据库所难以比拟的。在相关服务市场上,知网市场份额远远超过50%,对高校市场更是几乎全覆盖,具有强大的市场势力。从2005年至今,知网毛利率大都在50%以上,最高可达70%。尤其是,今年中科院虽一度宣布因订购费用高企而停用知网,但最终仍不可避免地继续与其合作。这也从侧面体现了知网强大的话语权。而这或许也是知网被立案调查的导火索。

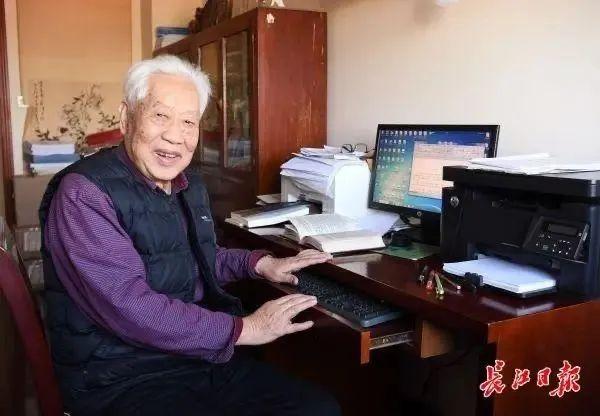

赵德馨教授

赵德馨教授

知网本是为学术创新而立,却走到了学术创新的反面。作为知网前身的“中国期刊网”,由清华大学、清华同方发起,属于中国知识基础设施工程,得到了包括教育部、中宣部、科技部等多个国家部门支持。当时,中国期刊网打出的口号就是 “创新知识资源全国共享行动计划”。2003年,中国期刊网更名为“中国知网”。凭借先发优势,知网建立起“知识高墙”,通过对高校和科研院所收取高额订购服务费,对学生收取论文查重费等手段牟利。高校和科研院所逐步被“学术绑架”,学生也沦为任人收割的“韭菜”。比如,中国基数巨大的高校学生,假如不使用知网查重,其论文就很可能过不了关,从而无法毕业,“人在矮檐下,不得不低头”。

学术论文是一种公共资源,其共享乃是开展学术交流的基础。知网作为我国知识基础设施工程的一部分,承担着实现全社会知识资源传播共享与增值利用的功能。这就决定了它不该成为纯粹的市场主体,而应是一个公共企业,体现一定的公益性,承担更多社会责任。任由平台筑起“知识高墙”,不仅损害广大用户的合法权益,也不利于我国的学术创新。希望知网能真正深刻自省,在商业和公益之间找到平衡,承担起应有的社会责任,回归公共性。

而无论是政府部门的查处还是知网表面的承诺,都应落实到高校师生、科研人员的获得感上。这显然不是一笔罚款或者一次警告就能解决得了的,而是需要知网真正彻底整改,刮骨疗毒。成效如何,仍需拭目以待。

责任编辑/王学义