疫情下,企业日子不太好过,为了让企业渡过难关,过上好日子,各级政府都在过紧日子。

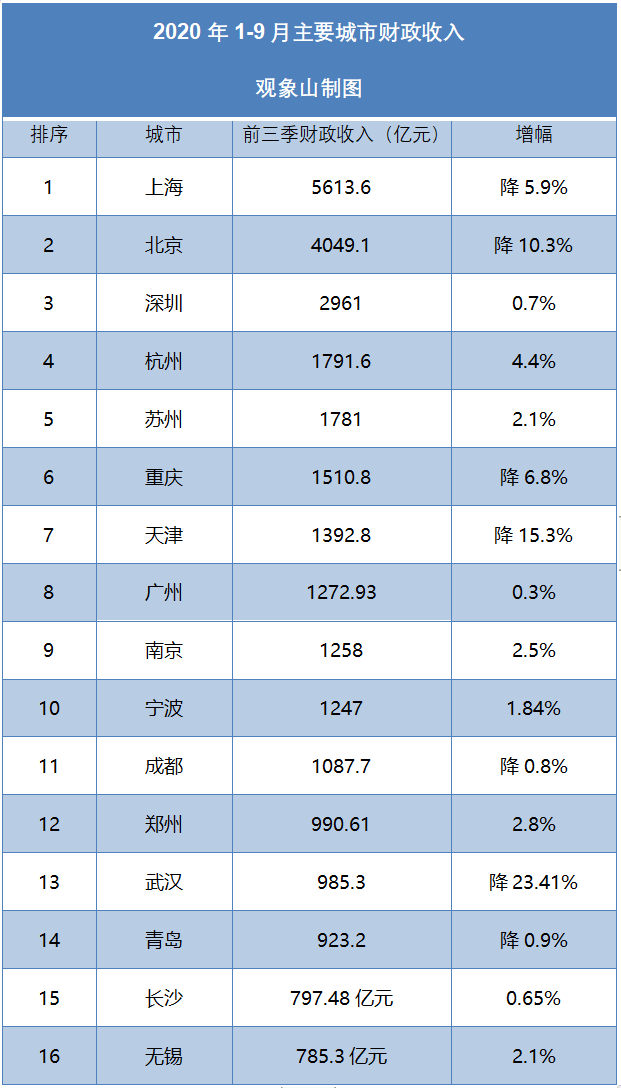

最近,各城市陆续亮出了前三季度“钱袋子”,从基本面看,全国财政收入16强中,有9座城市增幅实现转正,7座城市依然处于负增长,增长面为56%,整体持续向好。

从总量看,上海、北京、深圳三城财政收入依旧霸榜全国前三甲;杭州成为最大黑马,以4.4%的增速领跑16城,总量超越天津、苏州和重庆,强势跻身全国四强。

前三季度,青岛财政收入同比下降0.9%,与上半年相比,实现了持续回升,但仍未能实现转正,被原本排在后面的郑州超越,排名从2019年的第13位下降至第14位,形势不容乐观。

衡量一座城市的经济发展情况,GDP总量和财政收入是两个至关重要的指标。财政收入是经济发展的结果,而不是原因。要想提高财政收入,关键在于发展经济。

疫情之下,为企业减负,“放水养鱼”,是几乎所有城市共同的选择,不能为了追求短期“好看”的财政收入数据,“火上浇油”。要知道,只有市场主体活下来了,财政收入才有根基。当然,也要看到财政收入“折射”出的经济发展状况,坚定不移地补短板、优结构,用更高质量发展换来更高质量的财政收入。

1、增收压力空前,但也不乏“逆行者”

财政收入是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和。

很显然,财政收入越高,政府调动资源、配置资源的能力就越强,对城市建设运行、改善老百姓生活等更有利。

在每个城市的财政总收入中,最重要的就是一般公共预算收入,它可以理解为在上缴给国家或省里后,地方实际自留的、可以动用的财力,经常被称为地方财政收入。

今年受疫情影响,很多城市财政收入承压,同比下滑在所难免。虽然国内经济正在逐步恢复,整体持续向好,但观象君盘点发现,前三季度,16个国内主要城市的一般公共预算收入,有7个城市同比下滑,9个同比增长。

上海、北京、深圳这三座城市一般公共预算收入依旧霸榜全国前三甲,但只有深圳的增速成功转正。

杭州是绝对的黑马。2019年,杭州以1966亿元位居国内地方财政收入榜单第7位,距离天津、苏州和重庆分别差距400多亿、200多亿和100多亿。今年以来,杭州持续发力,截至三季度末,一般公共预算收入已经达到了1791亿元,同比增长4.4%,一口气赶超了天津、苏州和重庆三个城市。

今年前三季度,青岛一般公共预算收入923.2亿元,同比下降0.9%,降幅比上半年收窄4.3个百分点。应该说走势还是不错的,但身前、身后都是势头强劲的“同行者”,青岛的处境有些严峻。

回顾过去3年,郑州对青岛步步紧逼。2017年,青岛超出郑州100多亿元;2018年,减少至80亿以内;2019年,只剩不到20亿元的优势。郑州紧追不舍,在今年实现超越。前三季度,郑州反超青岛67亿元。

不仅如此,青岛的标兵也渐行渐远。2017年,青岛的一般公共预算收入只比宁波少88.2亿元;2018年,差距扩大到148亿元;2019年,这个数字达到227亿元。今年前三季度,差距继续扩大,青岛已经落后宁波323.8亿元。

2、“税比”不高,结构有待优化

除了“量”的不足外,青岛财政收入还存在“质”的不高。

一般来说,一座城市公共财政预算收入排名的贡献因素主要有:城市行政级别和规模、与GDP相对应的当地经济发展状况、产业结构选择、财政税收体制以及当年的偶发因素等。反映在账面上,主要就是税收收入给不给力。

一般公共预算收入包括税收收入和非税收收入,其中,税收收入是主体,来源广泛,包括但不仅限于增值税、营业税、消费税等;非税收入,包括教育费附加等专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2019年,青岛一般公共预算收入1241.7亿元,增长0.8%。其中,税收收入901.7亿元,下降0.5%;增值税361.2亿元,增长10.2%;企业所得税148.5亿元,下降2.6%;个人所得税35.1亿元,下降28.1%;城市维护建设税57.2亿元,下降0.9%。2020年前三季度,青岛税收收入647.3亿元,下降3.3%。

很显然,青岛地方财政内税收收入总体呈下跌走势。虽然2019年主要跌幅集中在个税上,有释放减税红利的因素,但这并不能掩盖青岛地方财政收入规模和质量不高的现状。

通常,地方财政收入内税收的比重(简称“税比”)是衡量一个城市财政收入质量的重要指标。因为在地方财政收入中,税收收入越高,一定程度上代表地方经济和企业的活力越强;非税收入过高,会增加企业和民众的负担。

今年前三季度,宁波的税比是83.6%,无锡是87%,长沙是73.2%,郑州是67.2%,而青岛是70.1%。这五座城市GDP相近,除宁波外,四座城市的地方财政收入也基本相近,但从今年数据来看,宁波、无锡和郑州这三座城市,地方财政内的税收绝对值皆超过了青岛;在税比上,也有宁波、无锡和长沙三座城市高于青岛。

无论绝对值还是比重,青岛地方财政内的税收收入都明显落后同级别城市。另外需要注意的是,今年前三季度,青岛一般公共预算收入同比下降0.9%,但税收收入下降3.3%,说明非税收入有增长的势头。

3、背后是产业结构问题

青岛地方财政内的税收收入不给力是多因素共同作用的结果。除了以GDP为代表的经济发展水平有影响外,青岛还有两个方面的原因值得分析:

一方面,青岛在落实减税降费方面确实动作很快、力度很大。

今年,青岛在全国15个副省级城市中率先成立市级层面减税降费工作领导小组,以“顶层设计”加大政策供给、以“顶格协调”凝聚最大合力、以“顶格优惠+叠加享受”释放最大红利的方式,确保国家政策红利充分释放。同时,用活用好市级税收政策权限,在省内率先出台精准、有力度、阶段性、分类普惠的城镇土地使用税、房产税困难减免税政策。

成效也非常显著。今年以来,青岛市累计新增减税降费219亿元。其中,今年新出台的支持疫情防控和经济社会发展的政策措施新增减税降费160亿元,2019年已出台政策在2020年减税降费59亿元。

减税降费并不止是为了应对疫情。青岛近年来持续大力度落实减税降费,如2018年全年减税降费420亿元,2019年全年减税降费约200亿元,以此激发市场主体的活力,达到“放水养鱼”的长远目标。

从这一角度来看,青岛税收收入减少并非绝对坏事。

另一方面,有什么样的经济结构,就有什么样的财政结构。青岛财政结构的直观表象就是税比不高、总量不高,而其背后根本原因则是城市对产业结构和经济结构的选择。

世界范围内通常用第三产业服务业占比来衡量一座城市的发展阶段,核心原因就在于,服务业能够创造的经济效益更高,自然也就能为所在城市创造更多的税收贡献。在实行分税制的中国,第二产业一般创造的多为增值税,而较少创造企业所得税。而增值税属于国税类别,地税类别的税种主要都集中在第三产业。所以第三产业的发达程度,直接决定一座城市的财政收入水平。

以财政收入“黑马”杭州为例,今年前三季度,第二产业实现增加值3394亿元,增长1.0%;第三产业完成增加值为7945亿元,同比增长4.6%。显然,第三产业复苏回升较快,在三次产业结构比例中所占百分比较高,为拉动杭州全市经济增长的主要引擎,实现增加值远超第一、二产业。

青岛今年前三季度,第一产业增加值303.62亿元,同比增长1.4%;第二产业增加值3011.87亿元,增长2.5%;第三产业增加值5424.10亿元,增长2.0%。

对比可见,青岛和杭州的主要差距在第三产业上,而这正是两座城市在地方财政内税收收入的差距所在。

4、锚定目标,定有所成

当然,现行的分税制度对制造业大市来说比较“吃亏”,毕竟制造业相应的税负有一定的抵扣,比如出口退税等。

但需要正视一点,制造业大市也没有理由忽视服务业。服务业尤其是现代服务业的不断壮大,是城市产业结构转型升级的重要支撑,也是经济高质量发展的内在要求。纵观全球,服务业的兴旺发达已经成为现代社会经济发展的重要特征,美国、日本等发达国家服务业GDP占比已经达到70%。

青岛确实意识到服务业的重要性——不仅关系到地方财政水平,同时也是提升城市整体经济水平的关键。

“十三五”以来,在创新“驱动轮”的带动下,青岛产业结构不断优化。2019年,青岛服务业实现双“突破”——服务业增加值由2016年的5516亿元增长到2019年的7148.57亿元,突破7000亿元;服务业占GDP比重由2016年的54.2%增长到2019年的60.9%,突破60%。

今年疫情之下,青岛产业结构并未放慢优化的步伐。从前三季度的成绩来看,第三产业增加值占国内生产总值的比重继续提升,已经达到62%。

比数量规模跃升更令人欣喜的是质量的提升。青岛面向未来的优势产业集群正在加速构筑,带动青岛产业结构向高端化不断迈进。在数字经济、平台经济、网络经济、枢纽经济等现代服务业领域,青岛更成为一座“独角兽”竞相崛起的城市。

诚然,青岛错过了信息化和消费互联网两轮产业风口,当下与上海、深圳、杭州等城市相比,服务业的规模、层级、比重等均有较大差距,相应地,在GDP和地方财政收入方面也落后不少。

但借助制造业和金融业的优势,青岛正全力打造世界工业互联网之都和全球创投风投中心,躬身实践弯道超车的新路径,着力在科技和金融这两大实力创税产业上开创新局面。这些目标一旦实现,青岛的整体经济实力将再上一个台阶,“钱袋子”也自然会越来越鼓。

作者 | 长亭 策划 | 沈默 编辑 | 长亭