青岛日报社/观海新闻3月7日讯 在青岛城运控股公交集团,有这样一家人,一家四位女性,以巾帼不让须眉的豪情和斗志,为公交事业发展贡献着力量。其中,年龄最大的冷志贞今年已经84岁,是青岛第一批女公交车驾驶员。老人的大女儿孙琪同样在驾驶员岗位上工作了21年,目前已退休。老人的二女儿孙岩是217路线驾驶员,儿媳李青是隧道巴士第二分公司的一名调度员。

从左往右依次是:孙琪、冷志贞、李青

爱岗敬业,砥砺前行。她们是活跃在青岛公交行业中的一支巾帼力量,也见证了青岛这座城市日新月异的发展变迁。

在“三八”国际劳动妇女节来临之际,观海新闻记者带您走近这个“公交世家”的奋斗故事。

冷志贞:青岛市第一批女公交车驾驶员

冷志贞出生于1940年。从1958年进入公交工作,到1990年退休,她在公交行业工作了32个年头。

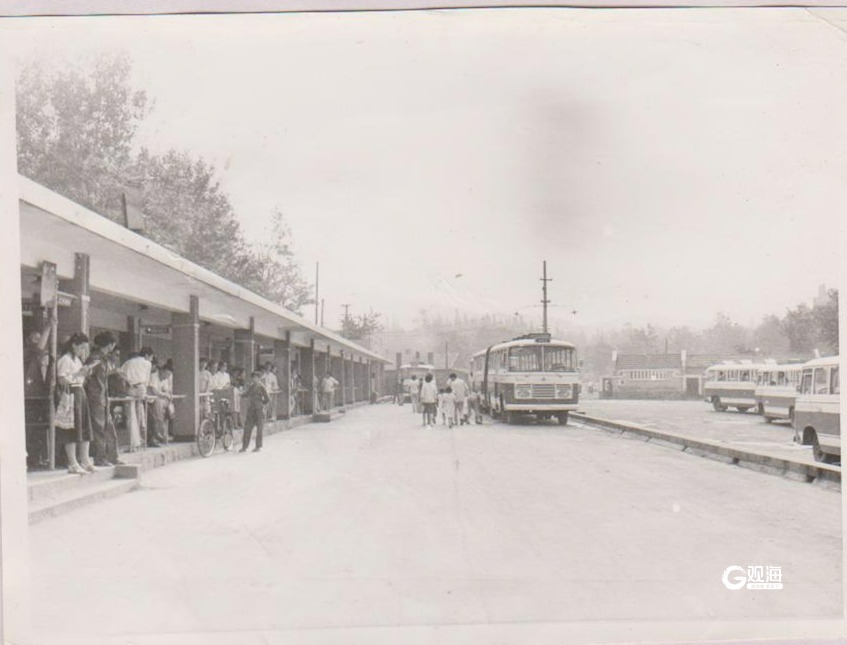

上世纪70年代末、80年代初,市民在大港客运站排队乘车。

“我小的时候,见过马路上慢慢吞吞跑的金刚、吉姆西、布拉格柴油、丰田、尼桑、五十铃、万国、雪佛兰等车型的公共汽车,曾经也跟着大人坐过一次。”说起刚工作时的经历,冷志贞表示,女公交司机的工作并不轻松,尤其是对于第一代女公交司机来说,不但要能开会修,有时候还要自己动手改装。

“当年公交公司都是我们职工自己动手,利用旧料装配成‘跃进号’客车、‘青岛牌’大客车,利用残旧车改装成石碳车,我曾经在6路线开上了公交人自己改装的‘跃进号’吉姆西公交车。”1959年,冷志贞又开起了改装的大万国型公交车,那年青岛公交公司拥有汽车仅118辆。

除了汽车,冷志贞还是青岛第一批女电车司机。1960年,青岛市第一条无轨电车—2路线建成,投入4辆上海产无轨电车,冷志贞取得了电车驾驶执照,开上了当时最新型的2路电车。

“20世纪70年代,我还开过大解放公交车,这种车载客量大,但是动力不足、方向盘特沉。”冷志贞老人回忆说,当时每次经过热河路的大上坡都不敢停,因为“一停下就起不来步了”。当时是前置发动机,每天上班前都要往发动机的水箱里加水,下班后要把水放出来,非常麻烦。有一次,发动机水箱里沸腾的热水扑出来烫伤了她,不得已住进了医院,她的胳膊上也留下了永久的伤疤,这也是时代留给她的印记。

上世纪80年代的大通道(铰接式客车)

继大解放后,冷志贞开上了铰接式汽车,俗称“大通道”,一直到1990年退休。“以前都不敢想象有一天会出现纯电动公交车,按一下按钮,车就走了。”冷志贞感叹道。

从开过不同车型的公交车,到多次被评为公交公司劳动模范、“三八红旗手”……伴随着城市改革发展,冷志贞在公交驾驶员岗位上度过了最美的年华,也收获了公交驾驶员的荣誉感。1990年,冷志贞光荣退休时,将优质服务、安全驾驶的接力棒交到了自己女儿孙琪手中。

孙琪:从母亲手中接力坚守一线32年

孙琪是冷志贞老人的大女儿。1987年,17岁的孙琪高中刚毕业便来到公交,成为一名乘务员。孙琪清楚地记得,自己刚踏入公交岗位,是从事21路线的售票工作。“当时21路是铰接式公交车,车身很长,人也特别多,一辆车上安排两个售票员。”说起“大通道”,孙琪还记得冬天很冷,中间连接的地方不停地往车里灌风。

1997年,公交开始尝试实行无人售票,已经从事10年售票员工作的孙琪决定学车,转行成为一名公交车驾驶员,这对她来说是个不小挑战。“当女司机算是受我妈的影响,她是新中国第一代女公交司机,那我就当第二代。”孙琪跟记者聊起了自己要当女司机的初衷。

与别的孩子不同,孙琪小时候,因为妈妈工作的原因,母女俩真正在一起的时间并不多,偶尔跟着妈妈一块出车,女司机的工作总能给还是孩子的孙琪带来极大的震撼。

上世纪90年代的候车站

“真正来到这个岗位上,才体会到了妈妈当年的不易。”孙琪告诉记者,2000年以前,青岛的公交车除了少量的“小扬子”中巴车、“黄河”牌客车系柴油车外,大部分公交车为汽油车,很多车型方向没有助力,还是老式的前置发动机,每到夏天,乘客跟驾驶员一起遭罪。“没开几年就换车了,助力有了,空调车也有了,我们开得舒服,乘客们坐得也舒服。”孙琪说,与母亲相比,自己是幸运的一代,过去的20多年里,青岛的公交车就像青岛的发展一样,总是有惊喜。

前些年,随着城市建设进程加快,公交线网也从最初的市中心、沿海一线逐渐扩展到城阳区、西海岸新区,孙琪驾驶的公交车也在不断更新升级,从汽油车、柴油车、天然气车,再到现在的纯电动公交车,不论是乘车环境还是驾驶环境都有很大的提升。

从事驾驶工作21年间,孙琪获得了“青岛市突出贡献技师”“青岛市最美女司机”“青岛市工人先锋”“山东省女职工建功立业标兵”“三八红旗手”等荣誉称号,是唯一连续两届被评为“青岛公交集团首席技师”的女公交车驾驶员。

李青:智能调度系统让出行更美好

李青出生于1974年。1992年,她加入当时的公交公司成为一名乘务员。“那时候我们都没有固定的线路,哪条线人多我们就跑哪条,我跑的最多的是5路和301路。”上世纪90年代初,青岛市公共交通总公司通过自筹资金,购置30辆北京产小型客车投入公交线路营运,并以这30部小型客车为主单独开线,称之为专线车。

“那个时候市民乘车难,专线车灵活,大家都愿意坐,早晚高峰的时候,乘客多得不得了,车上两个乘务员都忙不过来,我卖票有时候从车厢前面挤到后面去,能硬生生挤出一身汗水来。”虽然辛苦,但李青从没觉得不喜欢这份工作,“好多人都很羡慕我这个工作,觉得每天跟着车子在城市里头跑,很光荣。”

前排:冷志贞。后排从左至右:女儿孙岩、儿媳李青、儿子孙辉、女儿孙琪

之后,受无人售票车改革的影响,李青转岗成为一名调度员。“那时候没有现在的智能调度系统,排班全靠一张纸质单子,乘务员签路单人工发车。尤其在早晚高峰,要预估车辆回场时间还有客流情况,只能靠经验判断来安排发车时间。”李青说,人工调度最难的就是遇到突发状况,比如路上堵车,全靠经验估算,但是具体堵了多少车、堵多少时间我们很难把握。但现在时代变了,智能调度系统有卫星监控、客流感知、实时监控,公交车走到哪里我们都一清二楚,驾驶员也可以通过调度室电子显示屏查到自己几点发车,驾驶室也能收到实时电子信息,太方便了。

如今,李青所在的隧道1路线从山东科技大学发往大窑沟车站,是一条连接青岛市区与西海岸新区的交通干线,通过这条靠高科技调度的车辆,可以实现早高峰5-6分钟一班车,平峰时期6-10分钟一班车,保证乘客在不同时间段的出行需要。

今年6月,50岁的李青也将退休,离开多年的岗位。

一家两代六口,四位女公交人,她们坚守在平凡的岗位上,默默地绽放着属于女性的“华光溢彩”。像她们一样,还有很多优秀的女性也在用心用情续写着青岛公交的发展故事。(青岛日报/观海新闻记者 周建亮 通讯员 张弛)

责任编辑:王逸群