青岛日报社/观海新闻6月9日讯 王献唐是何许人也?经他珍藏的文物有何魅力?

这位被誉为“中国近300年罕见之学者”“齐鲁文脉的守望者”的国学大师,曾与青岛结下一段不解之缘。近日,在博融万家·2024崂山区博物馆馆际联展暨《器韵风华》青岛&上海双城联展期间,王献唐的后人王书林携4件珍贵的王献唐旧藏亮相金石博物馆。

王献唐(1896—1960)字献唐,号凤笙,我国著名图书目录学者、金石学家、历史考古学家、国学大师,被誉为“中国近300年罕见之学者”“齐鲁文脉的守望者”。王献唐11岁时来到青岛入礼贤书院学习。曾长期担任山东省立图书馆馆长,为保护馆中重要文物和善本书做出贡献。1960年病逝于济南。1994年,从济南移陵至青岛,安葬在浮山脚下。

汉军督兔符:“符是古代军事调遣、命令传达的重要凭证。早在周代时就已开始使用,材质从最早的竹制变为金属,形状也由最早的竹节多变为虎形,称之为‘虎符’。”筹备中的王献唐博物馆馆长王书林介绍,“兔符”最早出现于东汉末期及三国时代,这枚“兔符”(半副)朴拙圆满且传承有序,庄重中不失栩栩如生的灵气,为罕见之文物。

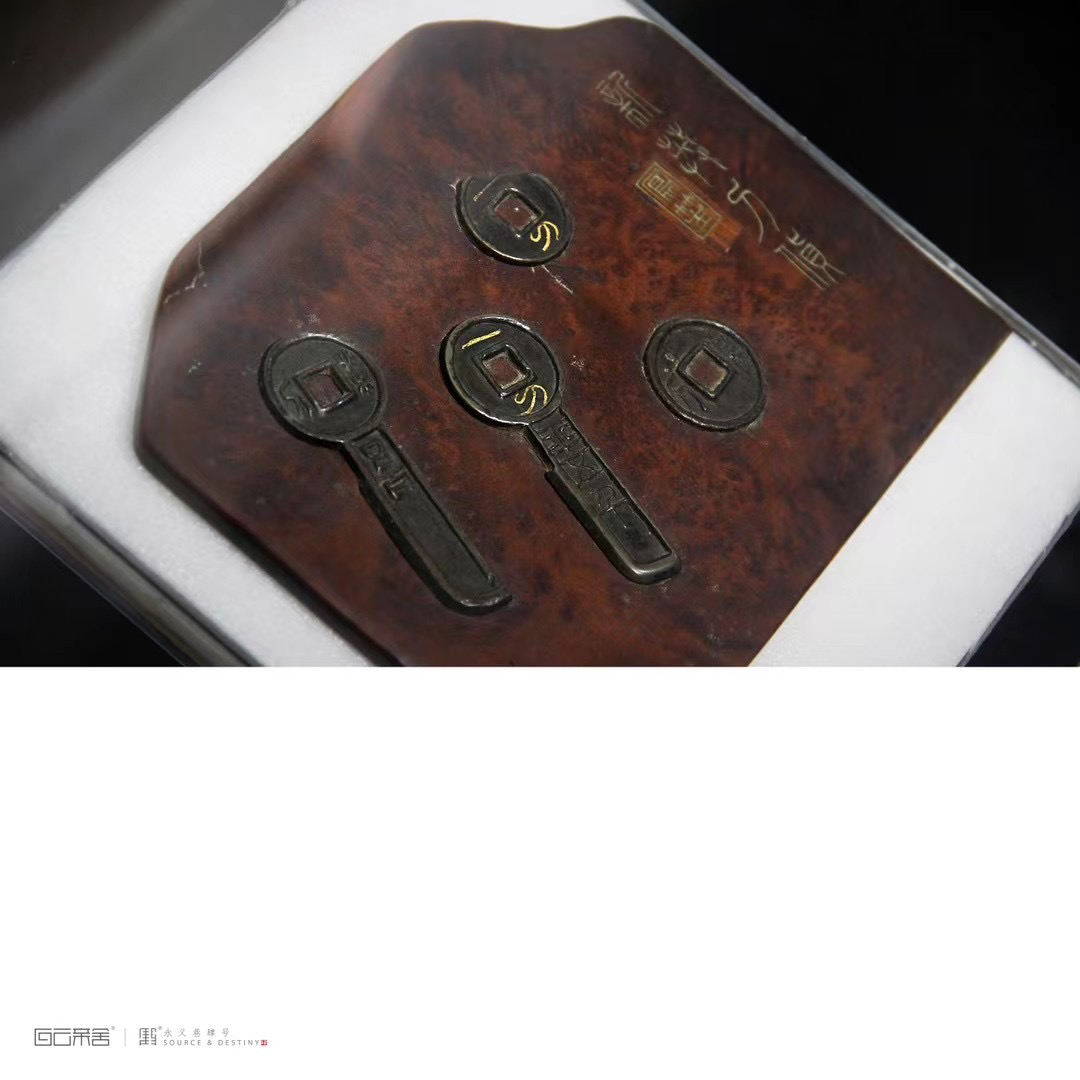

新莽刀币:这枚刀币环面文穿上下“一刀”二篆字,顺读,阴文,嵌以黄金;刀身面文“平五千”三篆字。“‘一刀平五千’俗称‘金错刀’,意思是这一刀就值当时的五千钱,价值十分珍贵。”王书林告诉记者,这是一种独特的创举,面文光灿华美,深厚质朴的篆隶之意与厚重笃实的钱体浑然一体,被历代钱币收藏家誉为“钱绝”,以拥有金错刀而自豪。历代文人雅士如张衡、韩愈等也留下了“美人赠我金错刀,何以报之英琼瑶” “尔持金错刀,不入鹅眼贯”“荷挥万朵玉如意,蝉弄一声金错刀”等诗词。王莽也被后人誉为“铸钱第一高手”。

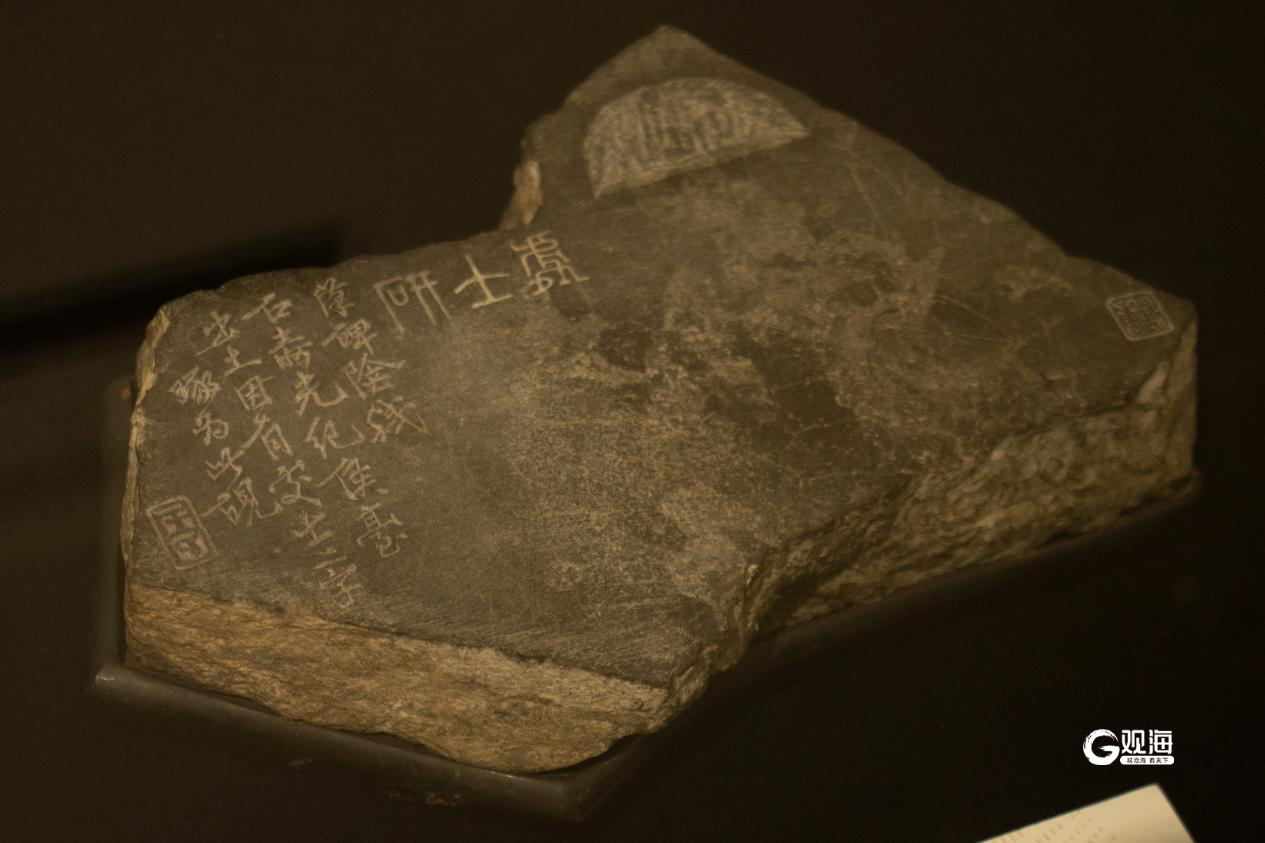

处士砚:此砚材质为汉代残碑,因残碑有“处”字,故名处士砚。此砚出自清代制砚大家王应绶之手。王应绶(公元1788—1841年)字子若,江苏太苍人,清初画坛四王之一王原祁玄孙。他所琢碑砚刀法高超、功力精深,取之于原碑而能出神入化,一问世即名噪一时,一砚难得。

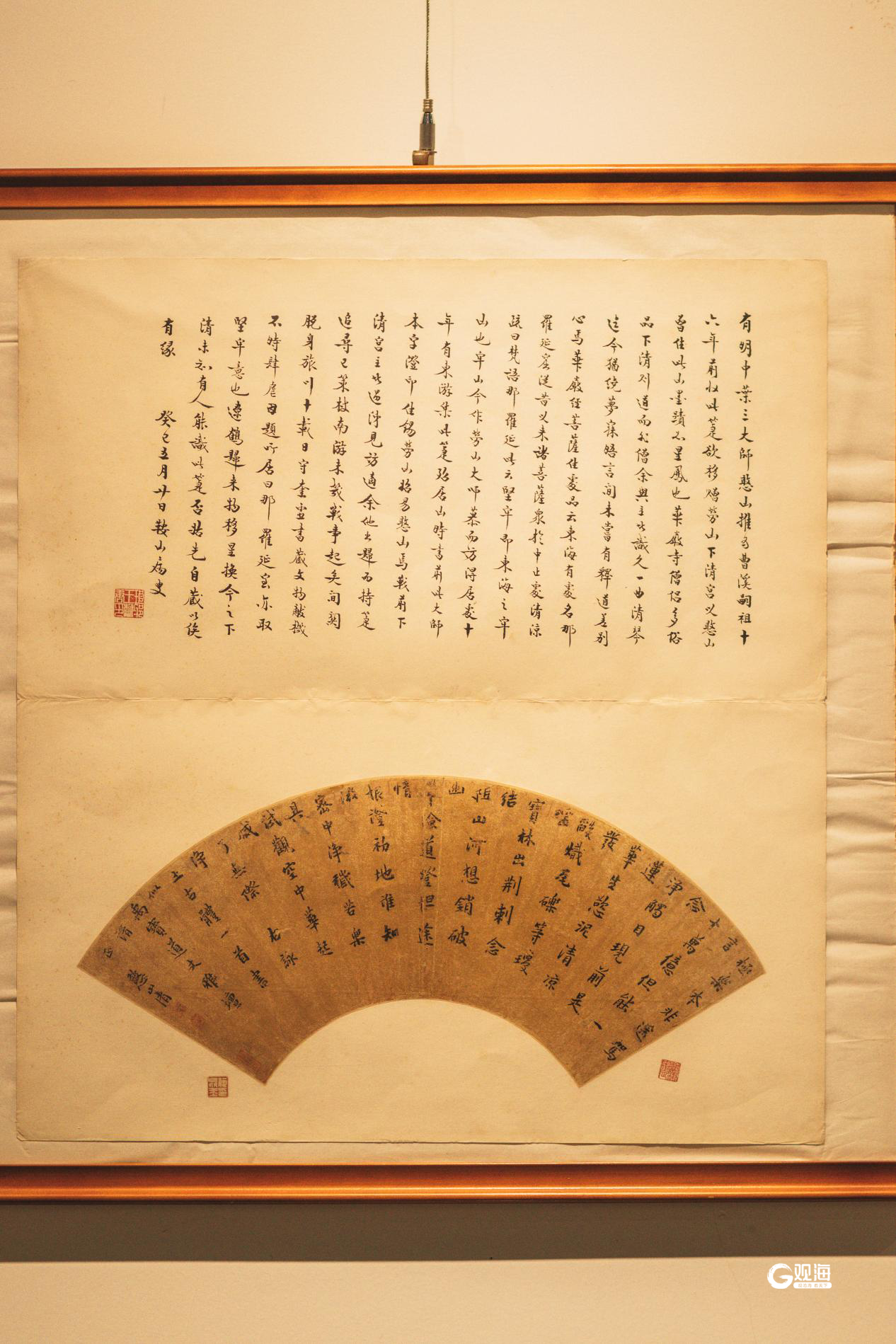

王献唐跋“憨山大师书法扇面”:憨山德清(1546—1623)明代四大高僧之一,字澄印,号憨山。憨山大师与青岛崂山有着不解之缘,大师在崂山的十余年里留下了诸多至今可寻遗迹。此扇面一行六字,再行一字,每两行依次排序。下笔古朴苍劲,挺拔有力,典雅凝练,拙中见精,为十分难得的憨山大师手书。“扇面附有王献唐先生的题跋,尽述此书法扇面与崂山的前后因缘,读来颇有趣味与感慨,仿佛这段故事仍然历历在目,让我们时至今日仍然能够领略历史文脉的魅力。”王书林说。(青岛日报/观海新闻记者 衣涛 通讯员 张越)

责任编辑:杨小萌