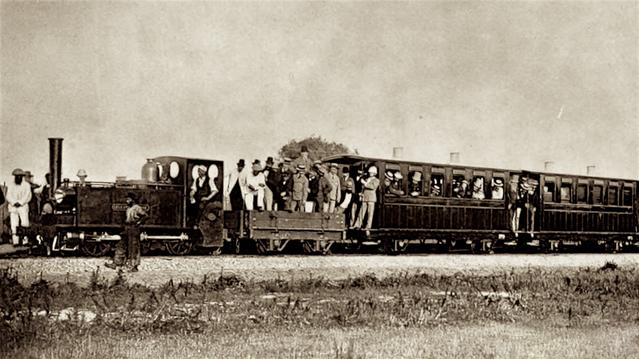

自1876年中国第一条营运铁路上海吴淞铁路通车算起,从最初的“形单影只”到如今逐渐形成的“八纵八横”高速铁路网,中国铁路在一百多年的发展中已经成为国家交通的大动脉,一线一站都关系着国计民生。

1876年7月1日,由英美商人筹建的吴淞铁路正式通车,该铁路是以英国怡和洋行为首的英国资本集团擅自修建的铁路,翌年清政府赎回拆除。

1876年7月1日,由英美商人筹建的吴淞铁路正式通车,该铁路是以英国怡和洋行为首的英国资本集团擅自修建的铁路,翌年清政府赎回拆除。

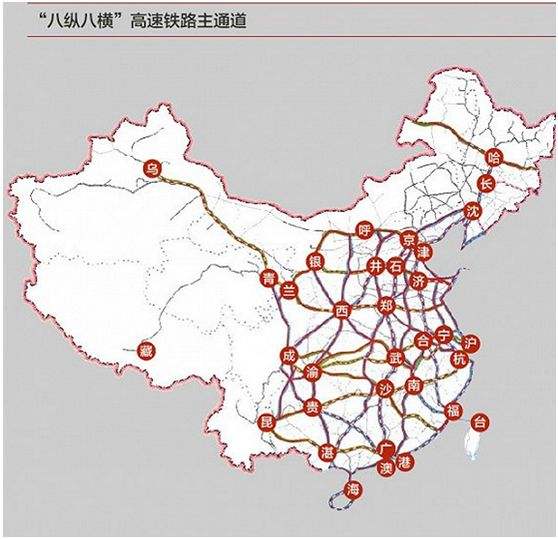

中国“八纵八横”高速铁路网化整为零看局部,铁路的规划建设对一个区域的经济发展来说,其巨大带动作用已不言而喻。对于中部多山地丘陵、东部半岛南北皆海的山东来说,建设完善的铁路交通网,串联全省主要城市,是一项十分艰巨的任务。十三五期间,山东铁路发展日新月异。全省主要建成济青高铁、鲁南高铁、潍莱高铁、青荣城际、青盐铁路,形成山东路网环形格局。全省17个地市13个通达高速铁路。新增营业里程约1337公里,全局营业里程将达到6200公里,其中高速铁路里程2110公里以上。

山东省铁路网布局

山东省铁路网布局

铁路线的纵横交错意味着诸多枢纽站的存在,而铁路枢纽城市的发展动能自然高于其他城市。

作为山东面向世界开放的桥头堡,正在构建“一带一路”综合交通枢纽城市的青岛,自1904年胶济铁路建成开通,一条胶济铁路支撑了青岛铁路的百年发展。青岛历来一直是胶济铁路上的端头城市,当这座城市的海运优势快速凸显之后,铁路发展的相对缓慢已经成为制约。近些年来,青岛的铁路建设明显发力,逐步建成以青岛站、青岛北站、青岛西站、红岛站为枢纽,济青高铁、青盐铁路、胶济客专、青荣城铁、潍莱高铁为主要干线的铁路网,青岛也终于甩掉了铁路端头城市的帽子,摇身一变成为四通八达的铁路枢纽城市。这对一座知名海滨旅游城市来说,其带来的利好显而易见。

已经逐步成为铁路枢纽城市的青岛,铁路线变得四通八达。

已经逐步成为铁路枢纽城市的青岛,铁路线变得四通八达。

坐着火车看青岛

位于海滨的青岛火车站,被网民评为中国十大最美火车站之一,仿欧式的建筑和青岛老城区的气质相符,如今也是全国知名的网红打卡地。宋新华摄

位于海滨的青岛火车站,被网民评为中国十大最美火车站之一,仿欧式的建筑和青岛老城区的气质相符,如今也是全国知名的网红打卡地。宋新华摄

伴随着铁路的发展,火车也在不断更新,青岛火车站内,停靠着刚刚到站的动车、复兴号高速列车以及普通快车。宋新华摄

伴随着铁路的发展,火车也在不断更新,青岛火车站内,停靠着刚刚到站的动车、复兴号高速列车以及普通快车。宋新华摄

一列复兴号高铁驶入青岛,铁路与建成并不久的新冠高架路并驾齐驱,青岛老城区的出城路越来越快捷。宋新华摄

一列复兴号高铁驶入青岛,铁路与建成并不久的新冠高架路并驾齐驱,青岛老城区的出城路越来越快捷。宋新华摄

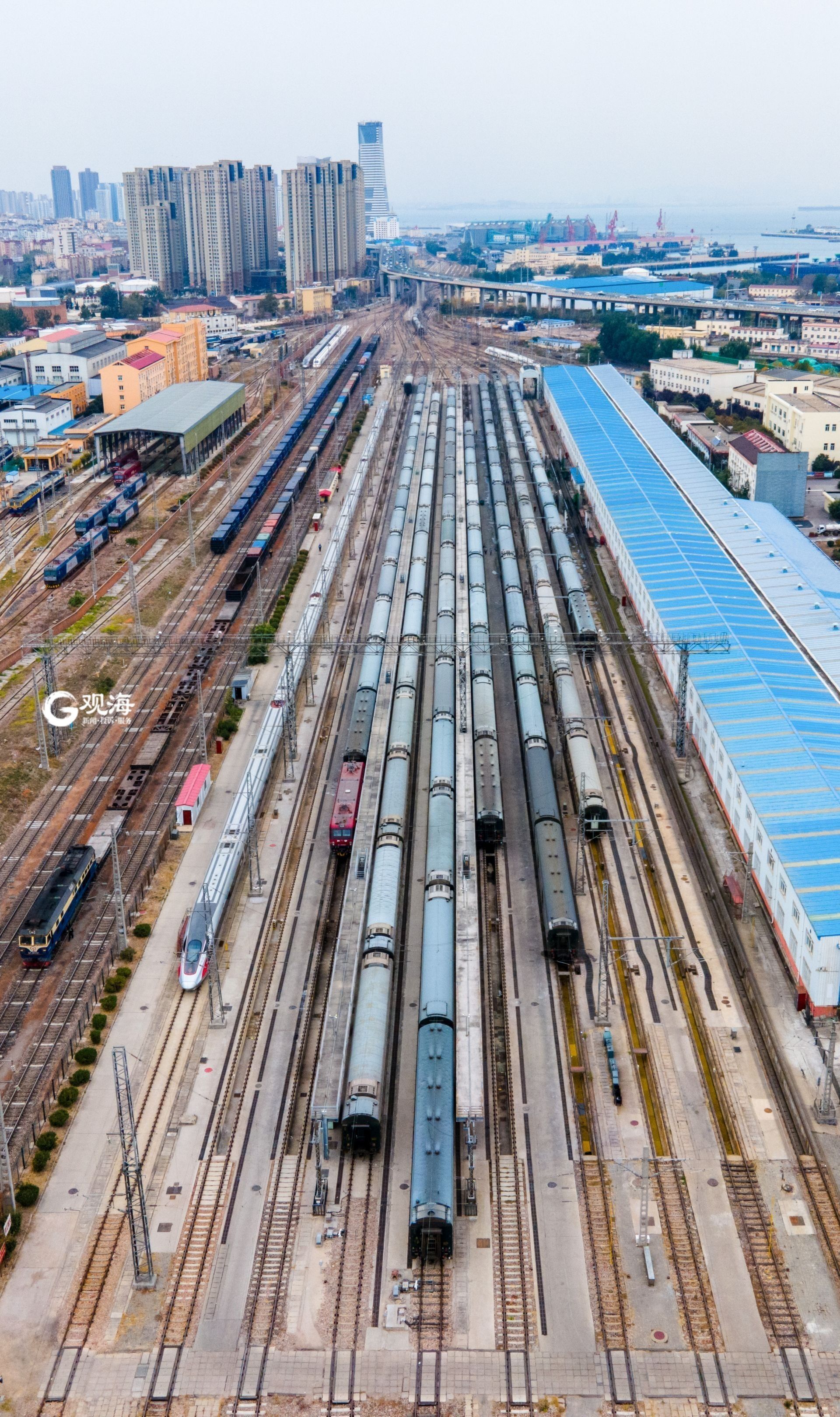

济南铁路局青岛机务段,众多列车在此停靠检修。宋新华摄

一列和谐号动车穿过杭州路立交桥,杭鞍高架路从其上方跨越而过,市北老城区的交通虽然紧张,但随着路网高架的建设通联,已经得到很好的优化。宋新华摄

一列和谐号动车穿过杭州路立交桥,杭鞍高架路从其上方跨越而过,市北老城区的交通虽然紧张,但随着路网高架的建设通联,已经得到很好的优化。宋新华摄

夜色中的青岛北站,北站的建设使得老沧口重新焕发生机,形成了如今的交通商务区。宋新华摄金水路高架、太原路立交、环湾路以及青岛地铁的建设使得北站的枢纽优势越来越明显。该站也是中国铁路济南局集团有限公司管辖的客货特等站,为中国国家铁路网一级枢纽站, 也是中国山东省最大的铁路枢纽站。

夜色中的青岛北站,北站的建设使得老沧口重新焕发生机,形成了如今的交通商务区。宋新华摄金水路高架、太原路立交、环湾路以及青岛地铁的建设使得北站的枢纽优势越来越明显。该站也是中国铁路济南局集团有限公司管辖的客货特等站,为中国国家铁路网一级枢纽站, 也是中国山东省最大的铁路枢纽站。

2013年12月19日晚9时至20日凌晨5时,铁路部门利用8个小时,连夜组织施工,将旧的铁轨移除,顺利完成了青岛北站与胶济客运专线的衔接。宋新华摄

2013年12月19日晚9时至20日凌晨5时,铁路部门利用8个小时,连夜组织施工,将旧的铁轨移除,顺利完成了青岛北站与胶济客运专线的衔接。宋新华摄

2013年12月20日7时28分,福州开往青岛的K69次列车快速驶过青岛北站,标志着胶济铁路成功拨接,青岛北站开通。随后,由青岛开往广州的T162次列车,成为青岛始发的通过北站的第一趟列车。宋新华摄

2013年12月20日7时28分,福州开往青岛的K69次列车快速驶过青岛北站,标志着胶济铁路成功拨接,青岛北站开通。随后,由青岛开往广州的T162次列车,成为青岛始发的通过北站的第一趟列车。宋新华摄

北站开通后,胶济铁路所有进出青岛的列车将全部经由青岛北站运行,不再经由沧口火车站。这也标志着,由于新线路西移,沧口火车站这座与胶济铁路同龄的百年老站,正式退出铁路客运历史舞台。宋新华摄

北站开通后,胶济铁路所有进出青岛的列车将全部经由青岛北站运行,不再经由沧口火车站。这也标志着,由于新线路西移,沧口火车站这座与胶济铁路同龄的百年老站,正式退出铁路客运历史舞台。宋新华摄

2009年,位于沧口的国棉八厂,铁路从厂房一侧经过。秦岭摄

2009年,位于沧口的国棉八厂,铁路从厂房一侧经过。秦岭摄

2017年,同样的位置,沧口老城逐步拆迁改造,国棉八厂变成了宽敞明亮的安置房,旁边的这段铁路也已经弃用。宋新华摄

2017年,同样的位置,沧口老城逐步拆迁改造,国棉八厂变成了宽敞明亮的安置房,旁边的这段铁路也已经弃用。宋新华摄

动车经过沧口西侧,一路鸟语花香。宋新华摄

动车经过沧口西侧,一路鸟语花香。宋新华摄

环湾路和铁路并行,中间建设了景观带,坐着火车看胶州湾海景,已经是进出青岛最惬意的感受。宋新华摄

环湾路和铁路并行,中间建设了景观带,坐着火车看胶州湾海景,已经是进出青岛最惬意的感受。宋新华摄

奔跑在青岛铁路线上的青荣城铁。宋新华摄2016年11月16日8时,随着C6502次列车驶离青岛站,宣告山东省首条城际铁路——青荣城际铁路全线开通运营。被喻为胶东半岛蓝色经济区发展“黄金走廊”的青荣城际铁路,正线全长302.757公里,线路起于青岛北站,沿线设烟台、威海等14个车站,止于荣成市。

奔跑在青岛铁路线上的青荣城铁。宋新华摄2016年11月16日8时,随着C6502次列车驶离青岛站,宣告山东省首条城际铁路——青荣城际铁路全线开通运营。被喻为胶东半岛蓝色经济区发展“黄金走廊”的青荣城际铁路,正线全长302.757公里,线路起于青岛北站,沿线设烟台、威海等14个车站,止于荣成市。

抵达青岛北站的青荣城铁。宋新华摄

青荣城际铁路开通后,青岛至烟台最快列车的运行时间由4小时30分压缩至1小时15分,胶东半岛“同城”效应凸显,青岛与烟台、威海联系进一步加强,使得青岛在东部沿海地区高速铁路网枢纽地位得到凸显。

建设中的青连铁路。宋新华摄青盐铁路为中国“八纵八横”高速铁路沿海通道北段的组成部分之一,青盐铁路分青连铁路和连盐铁路两段建设, 连盐铁路于2010年12月26日开工建设,青连铁路于2014年12月28日开工建设,全线于2018年12月26日竣工运营。青盐铁路北起青岛北站、南至盐城站,线路全长428千米,共设19座车站,设计速度200千米/小时,列车最高运营速度200千米/小时。

建设中的青连铁路。宋新华摄青盐铁路为中国“八纵八横”高速铁路沿海通道北段的组成部分之一,青盐铁路分青连铁路和连盐铁路两段建设, 连盐铁路于2010年12月26日开工建设,青连铁路于2014年12月28日开工建设,全线于2018年12月26日竣工运营。青盐铁路北起青岛北站、南至盐城站,线路全长428千米,共设19座车站,设计速度200千米/小时,列车最高运营速度200千米/小时。

穿行在青岛郊区的青盐铁路,前方即是洋河湿地。宋新华摄

穿行在青岛郊区的青盐铁路,前方即是洋河湿地。宋新华摄

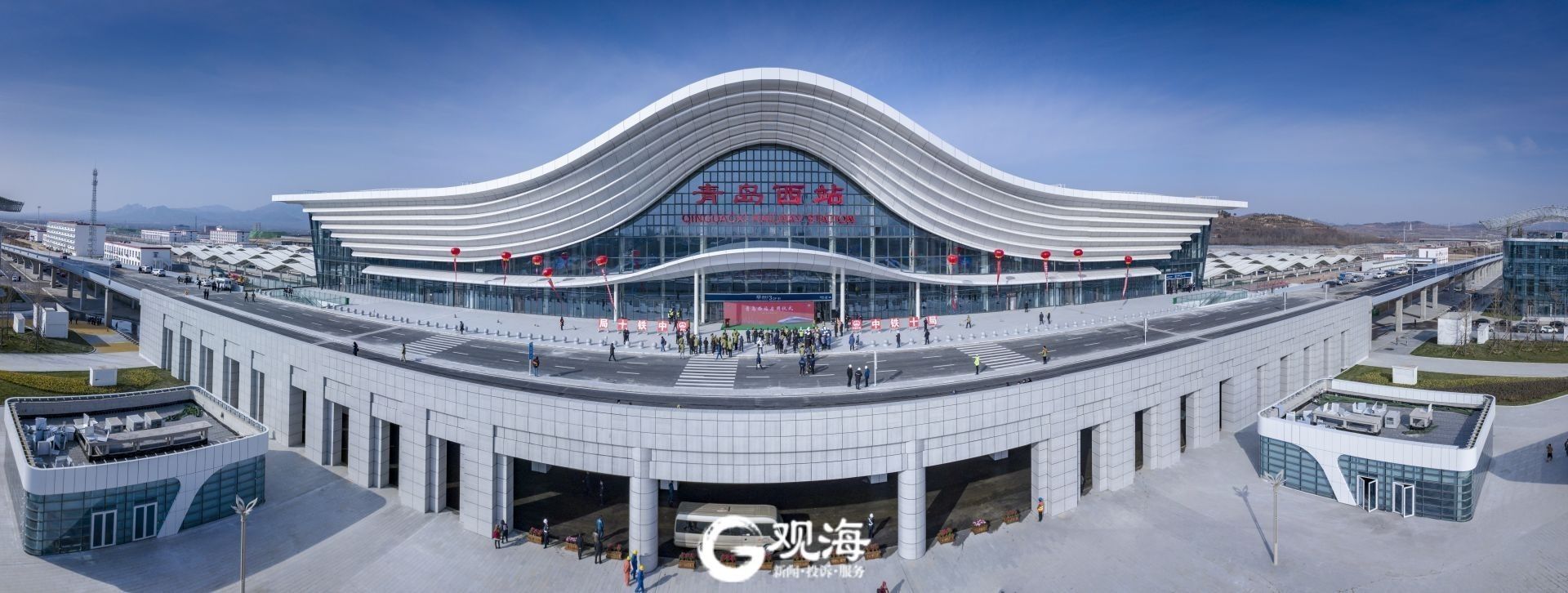

青盐铁路上的青岛西站。宋新华摄青岛西站与青岛站、青岛北站、红岛站构成青岛四大交通综合枢纽客站布局,同时,青岛西站地处西海岸新区中心位置,与青盐铁路、济青高铁和鲁南高速铁路、合青高速铁路等多条高铁线路连接,是青岛地区具备陆、海、空互联互通优势的综合性交通枢纽。

青盐铁路上的青岛西站。宋新华摄青岛西站与青岛站、青岛北站、红岛站构成青岛四大交通综合枢纽客站布局,同时,青岛西站地处西海岸新区中心位置,与青盐铁路、济青高铁和鲁南高速铁路、合青高速铁路等多条高铁线路连接,是青岛地区具备陆、海、空互联互通优势的综合性交通枢纽。

青盐铁路从快速崛起的青岛上合示范区经过,坐在火车上即可欣赏美丽的如意湖风光。宋新华摄

青盐铁路从快速崛起的青岛上合示范区经过,坐在火车上即可欣赏美丽的如意湖风光。宋新华摄

每年的4月份,青盐铁路西海岸新区王台镇路段两侧便会桃花遍野,美不胜收。宋新华摄

每年的4月份,青盐铁路西海岸新区王台镇路段两侧便会桃花遍野,美不胜收。宋新华摄

复兴号在青盐铁路上奔驰。宋新华摄

复兴号在青盐铁路上奔驰。宋新华摄

2017年,建设中的济青高铁。宋新华摄

2017年,建设中的济青高铁。宋新华摄

建成后的济青高铁,穿过大沽河,直奔青岛胶东国际机场。宋新华摄

建成后的济青高铁,穿过大沽河,直奔青岛胶东国际机场。宋新华摄

济青高速铁路是中国太青客运通道的重要组成部分,西联济南枢纽,与京沪、石济、石太等高速铁路相连;东接青岛枢纽,与青荣城际、青连铁路等衔接,构成了连接济南青岛间多个中心城市和通达山东沿海烟台、威海和日照各中心城市快速客运主通道,形成了山东省内的“2小时交通圈”。

已经建成的潍莱高铁。宋新华摄11月26日,潍莱(潍坊至莱西)高铁正式开通运行。潍莱高铁起自济青高铁潍坊北站,向东经山东昌邑市、平度市、莱西市,与原青荣城际莱西北站接轨。潍莱高铁通车正式结束平度、昌邑无高铁的历史。

已经建成的潍莱高铁。宋新华摄11月26日,潍莱(潍坊至莱西)高铁正式开通运行。潍莱高铁起自济青高铁潍坊北站,向东经山东昌邑市、平度市、莱西市,与原青荣城际莱西北站接轨。潍莱高铁通车正式结束平度、昌邑无高铁的历史。

潍莱高铁开通。宋新华摄

潍莱高铁开通。宋新华摄

潍莱高铁将烟台、威海通往省城济南的路程扭“曲”为“直”,不再绕行青岛北站,打通了半岛东部城市群与鲁西地区的快捷通道,实现了济南、烟台“两小时生活圈”。作为潍莱高铁重要节点,平度在高铁开通运营后,到潍坊17分钟,到济南约55分钟,到北京2小时30分钟,通过青荣城际进入青岛北站约43分钟,成为连接青、烟、潍交通枢纽和青岛地区到省进京最便捷的城市。

复兴号抵达潍莱高铁平度站。宋新华摄

复兴号抵达潍莱高铁平度站。宋新华摄

这不仅大大推动平度与青烟潍地区的互联互通,也将平度推向胶东经济圈一体化的最前沿,为平度打造青烟潍城市群会客厅和青岛辐射带动半岛一体化发展桥头堡注入强大动能。

潍莱高铁的建设者唐子超、崔文一、梁栋长乘坐从平度站发出的首列高铁,尽享建设成果的喜悦。刘栋摄

潍莱高铁的建设者唐子超、崔文一、梁栋长乘坐从平度站发出的首列高铁,尽享建设成果的喜悦。刘栋摄

回望记忆深处的11座老车站1904年6月1日,胶济铁路全线通车,共设60个车站。胶济铁路是山东省历史上修建的第一条铁路,也是中国近代史上最早的铁路之一,它见证了山东从近代到现代经济、社会的发展变化。1914年至1922年第一次日占时期,废除了腊行和大荒两站,增加了胶东站。从此,胶济铁路的沿线车站设置保持了半个多世纪之久。在最初的胶济铁路设计乃至日占时期增加的胶东站,整个青岛段包括了青岛、大港、四方、沧口、女姑口、城阳、南泉、蓝村、李哥庄、胶东和胶州11处车站。德国在着手铁路设计时认为,山东人口密集,要尽可能多设车站,距离尽可能短一些。1900年10月至1901年10月的《胶澳发展备忘录》记载:山东铁路全部的车站设施、站房、货棚、厕所和护路小屋等,都是按最简单的建筑式样建造的。如今,一百多年过去了,这些曾经守望胶济铁路的老站,早已成为一种记忆的载体,也是一个时代的符号与缩影。

青岛火车站初建于1900年1月,竣工于1901年秋。是胶济铁路的起点,由德国人路易斯·锡乐巴阿尔弗雷德·格德尔茨设计,原山东铁路公司承建。在最初的城市规划里,火车站曾计划设立在栈桥一带,最终由于技术的原因而修建在现在的位置。

青岛火车站初建于1900年1月,竣工于1901年秋。是胶济铁路的起点,由德国人路易斯·锡乐巴阿尔弗雷德·格德尔茨设计,原山东铁路公司承建。在最初的城市规划里,火车站曾计划设立在栈桥一带,最终由于技术的原因而修建在现在的位置。

上世纪80年代改造后的青岛火车站。傅学军摄火车站主要由钟楼和候车大厅两部分组成,车站站房的基座为全花岗岩石砌筑,候车大厅的主入口为三座拱门,二层是六扇等距划分的竖窗,窗户上方是仿木结构山墙。候车大厅南侧是一座高约30米的报时钟楼,站前广场为一处别具风味的小型花园。

上世纪80年代改造后的青岛火车站。傅学军摄火车站主要由钟楼和候车大厅两部分组成,车站站房的基座为全花岗岩石砌筑,候车大厅的主入口为三座拱门,二层是六扇等距划分的竖窗,窗户上方是仿木结构山墙。候车大厅南侧是一座高约30米的报时钟楼,站前广场为一处别具风味的小型花园。

仿欧式风格的青岛火车站深受旅客喜爱。傅学军摄

1991年8月,因增设胶济铁路复线工程,青岛火车站随之扩建,将德建老站基本拆除,在原址改造重建。在原火车站北侧新修建了大型二层候车大楼,另在原站址向南100米处重新依原来风格建造了站房和钟楼,新钟楼增高了3米,以求与新建候车大楼的比例协调。这次扩建于1993年竣工。

大港客运站。傅学军摄大港站位于青岛市市北区商河路2号甲,始建于1899年。据《青岛铁路分局志(1899-1990)》记载:“初建时曾用名扫帚滩、维林、大码头,……1909年改名大港。”大港站离起点站青岛站2.87公里。车站建筑面积 978 平方米,砖石木结构,地上三层,包括阁楼,另有地下室。设站长室、行车室、售票房、候车室、行包房等。楼内有木制旋转楼梯,红漆地板,门窗为拱形。两主门以块石砌筑,主门上山花呈阶形,上开圆拱窗。 大港站隶属于济南铁路局青岛铁路分局管辖,现为四等站。现建筑为1911年修建的第二代大港站,该站已经停办任何业务,现在为封闭的车站,作为青岛火车站一处办公地。历经百年风雨,当年的德式建筑仍保存完好,大港站也是目前胶济铁路青岛段上唯一保留下原始站房的火车站。

大港客运站。傅学军摄大港站位于青岛市市北区商河路2号甲,始建于1899年。据《青岛铁路分局志(1899-1990)》记载:“初建时曾用名扫帚滩、维林、大码头,……1909年改名大港。”大港站离起点站青岛站2.87公里。车站建筑面积 978 平方米,砖石木结构,地上三层,包括阁楼,另有地下室。设站长室、行车室、售票房、候车室、行包房等。楼内有木制旋转楼梯,红漆地板,门窗为拱形。两主门以块石砌筑,主门上山花呈阶形,上开圆拱窗。 大港站隶属于济南铁路局青岛铁路分局管辖,现为四等站。现建筑为1911年修建的第二代大港站,该站已经停办任何业务,现在为封闭的车站,作为青岛火车站一处办公地。历经百年风雨,当年的德式建筑仍保存完好,大港站也是目前胶济铁路青岛段上唯一保留下原始站房的火车站。

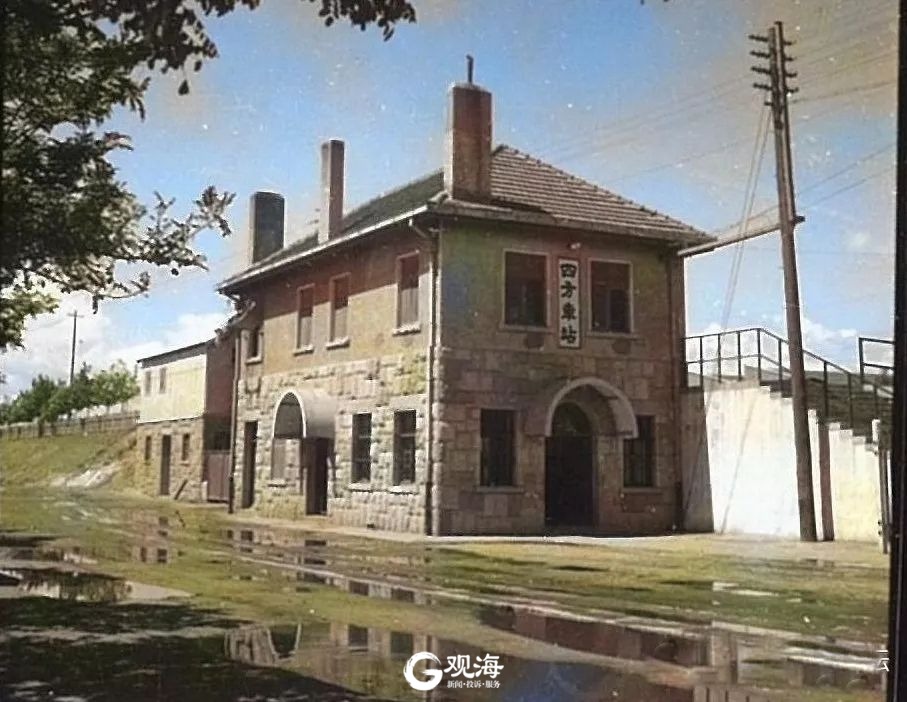

四方车站。四方站是胶济铁路青岛站始发第三个车站,距离青岛站6.87公里,1901年4月8日,胶济铁路青岛至胶州段(74公里)通车 ,四方站也就是在这个期间建成并投入使用。1923年,四方站将原运转室拆除,向南侧迁移了几十米,建了新的运转室(二层),把客运室建在楼下一层,打通了海岸路与三股线站台地下通道,客人需要经海岸路客运室走地下通道进站台,这个通道一直使用到2006年。 如今,随着列车的不断提速,四方站再无旅客列车停靠,只做通过性车站使用。

四方车站。四方站是胶济铁路青岛站始发第三个车站,距离青岛站6.87公里,1901年4月8日,胶济铁路青岛至胶州段(74公里)通车 ,四方站也就是在这个期间建成并投入使用。1923年,四方站将原运转室拆除,向南侧迁移了几十米,建了新的运转室(二层),把客运室建在楼下一层,打通了海岸路与三股线站台地下通道,客人需要经海岸路客运室走地下通道进站台,这个通道一直使用到2006年。 如今,随着列车的不断提速,四方站再无旅客列车停靠,只做通过性车站使用。

沧口车站沧口火车站,位于青岛市北部的沧口地区,距离青岛站17.37公里处,车站东临四流中路,西靠沧台路。初建时的沧口火车站,只有一间平房、一座简易站台,一处小仓库。解放后,建起一座1056平方米的货物高站台、一个189平方米的货物仓库。上世纪六十年代,又增加了108平方米的候车室、473平方米的行李房……

沧口车站沧口火车站,位于青岛市北部的沧口地区,距离青岛站17.37公里处,车站东临四流中路,西靠沧台路。初建时的沧口火车站,只有一间平房、一座简易站台,一处小仓库。解放后,建起一座1056平方米的货物高站台、一个189平方米的货物仓库。上世纪六十年代,又增加了108平方米的候车室、473平方米的行李房……

2013年12月15日下午3时10分,青岛开往烟台的K8252次列车,成为青岛西车务段沧口站的最后一趟列车。沧口站自12月16日起正式停办客运业务。

女姑口车站女姑口站距离青岛站25.7公里,据《胶澳租借地发展备忘录》载,1899年9月23日,青岛至济南的山东铁路(胶济铁路)自青岛和胶州两地同时开工,采取建成一段通车一段的方法。1901年3月修建至城阳后,同时在沧口与城阳之间设立了女姑口车站,是其中的四等站。青岛市城阳区档案局保存的史料记载,女姑口站鼎盛时期有大小建筑二三十处,设有候车室、售票室、运转室、职工宿舍、货运手续室及货运仓库等,站台长度近千米。车站每座房子都有典型的德式建筑风格:高坡度的楼顶,窄而长的窗户,半圆形的半圆形的拱卷……每个房顶还有一到两个烟囱。日军侵华时期,女姑口站成为重要的交通和军事枢纽,日本把掠夺来的煤炭通过火车运到女姑口港,再用轮船转运回日本。 1994年起,由于城阳公路交通的迅速发展,女姑口火车站客货吞吐量逐年减少。后期的功能也只是负责铁路沿线的维护和电力供应,车站现已被拆除。

女姑口车站女姑口站距离青岛站25.7公里,据《胶澳租借地发展备忘录》载,1899年9月23日,青岛至济南的山东铁路(胶济铁路)自青岛和胶州两地同时开工,采取建成一段通车一段的方法。1901年3月修建至城阳后,同时在沧口与城阳之间设立了女姑口车站,是其中的四等站。青岛市城阳区档案局保存的史料记载,女姑口站鼎盛时期有大小建筑二三十处,设有候车室、售票室、运转室、职工宿舍、货运手续室及货运仓库等,站台长度近千米。车站每座房子都有典型的德式建筑风格:高坡度的楼顶,窄而长的窗户,半圆形的半圆形的拱卷……每个房顶还有一到两个烟囱。日军侵华时期,女姑口站成为重要的交通和军事枢纽,日本把掠夺来的煤炭通过火车运到女姑口港,再用轮船转运回日本。 1994年起,由于城阳公路交通的迅速发展,女姑口火车站客货吞吐量逐年减少。后期的功能也只是负责铁路沿线的维护和电力供应,车站现已被拆除。

城阳车站城阳站位于城阳河的左畔,是青岛最小的火车站,距离青岛站31公里,是即墨始发山东各地铁道的重要枢纽,也是山东铁道沿线重要的物资集散地。1921年的资料显示这里还承担着6万人次的客运量。城阳站原站房也已拆除,后来使用的站房修建于1993年,候车室面积223平方米,仅能容纳200名左右旅客候车。车站面积较小,设施比较陈旧,周边配套设施落后,已不能满足周边居民的出行要求。2015年因青荣城际铁路青岛方向建设需要,后建的车站也被陆续拆除,并在原址改建。

城阳车站城阳站位于城阳河的左畔,是青岛最小的火车站,距离青岛站31公里,是即墨始发山东各地铁道的重要枢纽,也是山东铁道沿线重要的物资集散地。1921年的资料显示这里还承担着6万人次的客运量。城阳站原站房也已拆除,后来使用的站房修建于1993年,候车室面积223平方米,仅能容纳200名左右旅客候车。车站面积较小,设施比较陈旧,周边配套设施落后,已不能满足周边居民的出行要求。2015年因青荣城际铁路青岛方向建设需要,后建的车站也被陆续拆除,并在原址改建。

改建成的城阳站。刘栋摄

改建成的城阳站。刘栋摄

南泉站

南泉站

南泉站,距离青岛站42.87公里。当时,站内线路全长700米,有两股半道,按技术作业性质为中间站,按业务性质为客货运五级站。1949年7月12日,胶济线全线恢复通车后,南泉站仍为五级站,隶属济南铁路局青岛铁路分局青岛车务段,内设运转室、客运室、货运室、装卸队。1954年,修建南张铁路(后称盐化专用线),南泉为其起点。1961年,车站线路由700米延长到1448米,上世纪60至79年代,南泉火车站已发展为四等客货运站。1987年的旅客发送量193636人次,货运发送量214428吨。1990年7月,南泉站更名为即墨站,1994年老站拆除,在原址西边一百多米处建立了今天的即墨站。

蓝村站蓝村站位于即墨蓝村镇,距离青岛站52.35公里。胶济铁路青岛至胶州段建成时,经即墨的线路21.73公里,设南泉、蓝村两个站。当时,蓝村站有两股半道,按技术作业性质属中间站,按业务性质属客货运三级站。蓝村站曾经是胶东地区重要的枢纽站,1956年建成的蓝烟铁路与胶济铁路在此交汇。蓝村主产供用青岛的栗子、花生、花生油等物资。1921年,蓝村站拥有年一万吨的货物吞吐量。1955年5月1日搬到了新站,后来老站房还被当过教室等使用。

蓝村站蓝村站位于即墨蓝村镇,距离青岛站52.35公里。胶济铁路青岛至胶州段建成时,经即墨的线路21.73公里,设南泉、蓝村两个站。当时,蓝村站有两股半道,按技术作业性质属中间站,按业务性质属客货运三级站。蓝村站曾经是胶东地区重要的枢纽站,1956年建成的蓝烟铁路与胶济铁路在此交汇。蓝村主产供用青岛的栗子、花生、花生油等物资。1921年,蓝村站拥有年一万吨的货物吞吐量。1955年5月1日搬到了新站,后来老站房还被当过教室等使用。

李哥庄站李哥庄位于胶州东北部,其东南隔桃源河与城阳相望,东北与即墨毗邻,是大沽河入海口最近的一个乡镇。李哥庄站距离青岛站约57.39公里,修建胶济铁路的时候,由于胶州湾周边多为盐碱地或湿地,所以从城阳到胶州土地太软,没有办法修铁路路基,所以绕行蓝村再到胶州,这样在李哥庄修了一个火车站。根据1907年8月17日的《青岛官报》所记载,是年,由李哥庄车站开始向青岛输送产自山东内陆的家畜,这些家畜在总督府设于台西镇附近的屠宰场宰杀后,或用于出口,或供给青岛市区所需。李哥庄火车站在2007年胶济铁路电气化改造中被拆除。

李哥庄站李哥庄位于胶州东北部,其东南隔桃源河与城阳相望,东北与即墨毗邻,是大沽河入海口最近的一个乡镇。李哥庄站距离青岛站约57.39公里,修建胶济铁路的时候,由于胶州湾周边多为盐碱地或湿地,所以从城阳到胶州土地太软,没有办法修铁路路基,所以绕行蓝村再到胶州,这样在李哥庄修了一个火车站。根据1907年8月17日的《青岛官报》所记载,是年,由李哥庄车站开始向青岛输送产自山东内陆的家畜,这些家畜在总督府设于台西镇附近的屠宰场宰杀后,或用于出口,或供给青岛市区所需。李哥庄火车站在2007年胶济铁路电气化改造中被拆除。

胶东站胶东站距离青岛站64.83公里,位于胶东村的北面。相传明朝由陈姓立村,靠熬盐为生,因周围荒芜,芦苇丛生,取名陈家荒。据村东石碑记载,清嘉庆十四年(公元1809年)改为大荒庄。因属胶东车站驻地,1964年将村名改为胶东。虽是一处小站,但在上世纪80年代之前的客货运输还是很兴隆的,那时胶东村的耕种地不多,所以有许多男劳动力都坐着火车到青岛去干建筑。80年代后,火车站的客货运输渐渐减少了,进入二十一世纪后火车站就取消了。

胶东站胶东站距离青岛站64.83公里,位于胶东村的北面。相传明朝由陈姓立村,靠熬盐为生,因周围荒芜,芦苇丛生,取名陈家荒。据村东石碑记载,清嘉庆十四年(公元1809年)改为大荒庄。因属胶东车站驻地,1964年将村名改为胶东。虽是一处小站,但在上世纪80年代之前的客货运输还是很兴隆的,那时胶东村的耕种地不多,所以有许多男劳动力都坐着火车到青岛去干建筑。80年代后,火车站的客货运输渐渐减少了,进入二十一世纪后火车站就取消了。

胶州站胶州站距离青岛站73.1公里,1901年4月1日,经过两年多的紧张施工,胶济铁路由青岛修至胶州,4月8日这一段竣工通车。最早的胶州站为德式小楼,上下两层。一楼西边是运转室和站长室,中间是过道和通向二楼办公室的楼梯,东边的第一间房子一分为二,南半间是售票室,北半间是行李室,再往东的一间是候车室。1936年8月改为胶县站。胶州曾是重要的商埠,素有“金胶州”之说,很多高密、诸城、胶南、莱西、平度人都来胶州做生意,火车站里每天人来人往,非常热闹。建国初期老站拆除后在原址上又建了一座两层的车站,1988年12月车站恢复胶州站名称(在现今遗存的老建筑上,还可以看到“胶县车站”字样)。车站目前也已经弃用,这座后建的车站旧址也于2012年6月20日被列入胶州市文物保护单位。青岛日报/观海新闻 记者 宋新华

胶州站胶州站距离青岛站73.1公里,1901年4月1日,经过两年多的紧张施工,胶济铁路由青岛修至胶州,4月8日这一段竣工通车。最早的胶州站为德式小楼,上下两层。一楼西边是运转室和站长室,中间是过道和通向二楼办公室的楼梯,东边的第一间房子一分为二,南半间是售票室,北半间是行李室,再往东的一间是候车室。1936年8月改为胶县站。胶州曾是重要的商埠,素有“金胶州”之说,很多高密、诸城、胶南、莱西、平度人都来胶州做生意,火车站里每天人来人往,非常热闹。建国初期老站拆除后在原址上又建了一座两层的车站,1988年12月车站恢复胶州站名称(在现今遗存的老建筑上,还可以看到“胶县车站”字样)。车站目前也已经弃用,这座后建的车站旧址也于2012年6月20日被列入胶州市文物保护单位。青岛日报/观海新闻 记者 宋新华

资料参考:刘逸忱《早期大港车站的历史影像 》 王 栋《女姑口火车站,轮轨之间的百年时光》 王 栋《李哥庄火车站》 李 明《青岛火车站的百年故事》 慕启鹏《胶济铁路调查③青岛段:尴尬的历史痕迹》车站老照片资料来自青岛城市档案论坛、青岛城市记忆