2025年3月27日,“深海一号”船携“蛟龙”号载人潜水器赴印度洋执行国家自然科学基金共享航次计划载人深潜重大科考航次(简称“载人深潜共享航次”)。本航次是“蛟龙”号完成2025年技术升级后的首个科考航次,也是“蛟龙”号首次承担国家自然科学基金共享航次。为记录“蛟龙”号不断探秘深海未至之境、拓展人类认知边界的探索和步伐,特邀请本航次潜航员和下潜科学家共同分享探秘深海经历。第六期由中国地质大学(北京)副教授陈艳虹讲述——

时间:2025年4月8日

潜次:本航次第3潜次(“蛟龙”号第334潜次)

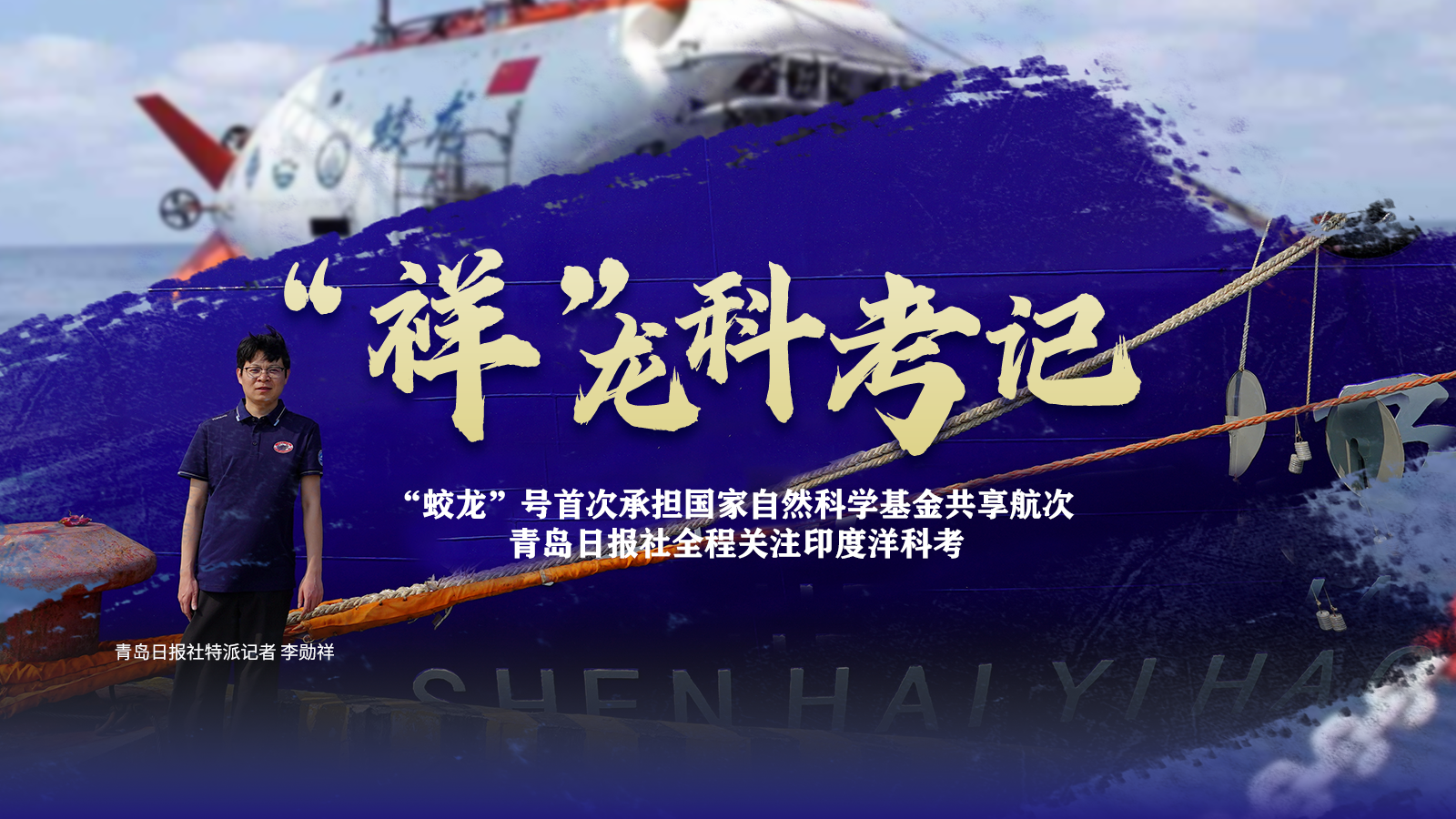

陈艳虹。李勋祥 摄

4月8日,我乘坐“蛟龙”号载人潜水器开始了人生的第一次下潜。本潜次聚焦到一座具有火山口形态的海山,从海山山坡往上爬,穿越“火山口”到达另一端,希望能通过本次调查,了解海山的岩石分布等情况,寻找到海山本身的岩石——玄武岩。

随着潜航员一声“报告母船,蛟龙已于9:30抛载成功”,“蛟龙”号在海底大灯打开,一个冰冷寂静的深海世界展现在我的面前。黑色的岩石散布在海底,局部覆盖有孔虫砂,零星几株珊瑚随着水流缓慢摇曳,紫色大海参懒洋洋躺在海底,红色的虾长着长长的腿随时戒备着周围的变化,外表透明、长相怪异的鱼会突然从舷窗游过……我还未来得及仔细端详,便要开始紧张的工作,参与采集水、沉积物、岩石和生物样品。

这个潜次有一段非常漫长的路程让人深刻:从山坡到火山口都被厚厚的有孔虫残骸组成的沙子所覆盖,延绵数公里,犹如海底的沙漠,生物稀少,而岩石出露的地方,由于珊瑚等生物有了固着点,生物种类才明显丰富了起来。

当我在海底看到岩石被结壳厚厚包裹时,非常担心采集到的样品不是玄武岩,但上船后经过一番鉴定,最终确定这是一个年代久远的火山喷出的玄武岩,但在海底经历了风化蚀变。借助“蛟龙”号这个平台,我第一次近距离观察到了自己研究的岩石在海底的样子。这些珍贵样品,将进一步用于研究海山的成因、区域地质的演化历史。(青岛日报/观海新闻记者 李勋祥 整理)

责任编辑:王亚楠