青岛日报社/观海新闻4月28日讯 日前,海尔学校举办“人工智能+教学”创新实践研讨会活动,邀请友好初中学校干部、老师和家长朋友参会,以一场跨学科、多维度的教育创新盛宴,展现“AI+教育”的无限可能。

当人工智能掀起教育变革的浪潮时,高考改革已突破单纯机械考查知识的局限,精准指向学生核心素养、创新思维与实践能力的深度挖掘。拔尖人才的筛选机制正聚焦于学科深耕、自主学习力和批判性思维的磨砺。这些变革迫切要求高中教育摆脱传统模式,以前瞻性的教育视野重塑学习生态,为学生锻造未来竞争力,使其在时代浪潮中破浪前行。

此时,人工智能与教育的融合成为关键突破口。近年来,海尔学校敏锐地捕捉到这一趋势,积极探索“人工智能+教学”模式,通过构建人机共育的新型教育生态,推动课堂教学从传统模式向自主性、开放性、个性化、实践性方向转型,为学生构建了一条高增值的成长路径。

重塑课堂,让因材施教落实到每一个学生

走进海尔学校的课堂,“人工智能 + 教学”的创新实践随处可见。以一场AI+教学创新研讨活动中的物理研讨课为例,物理教科室教师闫涵借助 AI 助手,让牛顿和惠更斯以数字人形象展开一场融合科学史与网络热梗的激烈辩论,这一新颖方式使学生对 “光的波粒二象性” 的理解更为深刻。不仅如此,学生借助 AI 助手完成从分层预习到课堂探究的全流程,利用豆包爱学等人工智能大模型对牛顿环案例进行论证式学习。

高中阶段学生多样化、个性化的学习需求日益凸显,海尔学校“人工智能+教学”模式有效弥补了学生间的学习差距,以“先教后学,以学定教”的教学原则和“学为先导、疑能研讨、惑方师教”的教学流程,变“要我学”为“我要学”,真正让因材施教落实到每一位学生。

课前,教师发布自主学习任务单,引导学生开展前置性学习,完成知识的初步建构。同时,通过Pad的及时互动,实时掌握学生在自主学习过程中反馈的难点与困惑,为教师二次备课提供数据支撑,基于这些学情分析,教师会对课堂问题、任务和活动进行精准设计与优化;在课堂上,教师抛出项目式问题,学生可以通过合作研讨或与AI对话逐步探索解决方案,生成式AI的个性化交互,让每个学生都能深度参与,课堂互动量远超传统课程。课后,教师设计分层作业,摒弃盲目刷题,根据学情向学生推送个性化的学习任务。并依托Pad可实现全天候在线答疑、完成当日学生问题“日清”,不让疑惑过夜。

海尔学校副校长丁晓菲向记者介绍,自创校之初起,海尔学校始终坚持智慧校园场景为基础,架构AI数据归集和分析的底座。同时,抓住人工智能的机遇,重塑智能时代的学习方式,建构“人工智能+教学”的顶层设计与场景应用的实践。今年年初,海尔学校全面开启“人工智能+教学”实践探索,从教学方式变革、课程建设、教师素养提升、教育管理四个维度推进。目前,已打造5大类20余个智慧校园应用场景,一批学科特色微课题有序开展,助力教育创新与人才培养。此外,学校今年的研讨课、教师培训及中年教师赛事等,均围绕该主题,以“一揽子”机制推动落实。

全人发展,为学生开启高增值成长模式

人工智能时代,未来人才的“入场券”不是解题技巧,而是以创新思维解决问题的能力。以“造就未来世界贡献者”为育人目标的海尔学校深谙这一未来教育目标,精准锚定创新思维能力、问题解决能力、自我驱动能力、终身学习能力,让学生在学业成绩提升的同时实现全人发展,获得高增值的成长体验。

海尔学校的教师以培养学生必备品格和关键能力为核心,紧扣“新高考、新教材、新课标”,推动教学从单纯的技术融合向高阶素养提升转变,为学生们打造了一个别开生面的高效益学习场域,让他们在兴趣与挑战并存的环境中主动探索,通过亲身实践深化对知识的理解,激发和培养学科素养和创新能力。

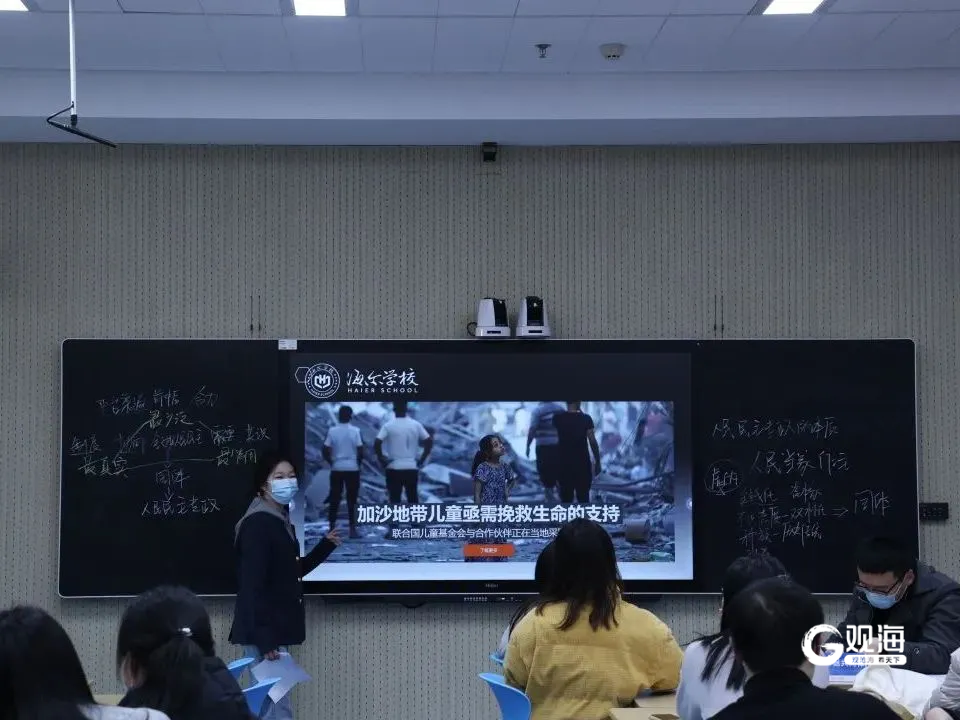

比如在政治课堂上,教师摒弃了传统文科课堂单向输出的方式,以项目式学习为支点,通过设计丰富“模拟法庭”“我是CEO”“剧说法律”等真实场景,让学生在跨学科融合中锤炼思辨能力;在数学建模选修课上,教师带领学生们利用AI大模型助力编程,发起“食堂排队问题探究”,在解决真实问题中锻造高阶思维。

AI等前沿技术的赋能不仅仅提升了课堂教学的效益,更是为学生视野拓展及认知提升的有力工具。在这样人机协同的学习场景中,学生们养成了“自我驱动并持续发展”的习惯,在独立思考、敢于质疑,不断探索自身个性与发展方向中,逐步形成终身受益的探索精神和自我驱动能力。正如2024级西浦1班学生魏子杰所说“我们不是被AI推着走,而是驾驭AI向前奔跑!”

在海尔学校,“人工智能+教学”模式不是冰冷的技术叠加,它背后所闪耀的恰恰是精准支持每个学生个性成长需求的人文光芒。在此模式下,学生收获的不仅仅是今天成绩,还有能够滋养一生的超值发展能量。(青岛日报/观海新闻记者 杨琪琪 通讯员 张菁洵)

责任编辑:王臻