时间:2025年5月16日 星期五

地点:日喀则市桑珠孜区(海拔3860米)

天气:4℃/20℃ 多云

5月16日,对于西藏日喀则市桑珠孜区中心医院而言,是一个意义非凡的日子。当日下午,随着最后一斗混凝土浇筑完成,青岛援藏历史上投资最大的日喀则市桑珠孜区中心医院改扩建工程正式封顶。这一工程自2024年8月举行开工仪式以来,克服了冬季停工、前期准备工作以及高原施工的重重困难,仅施工百日便达成阶段性重大成果,宛如一座希望的灯塔,矗立在雪域高原之上。

回溯28年前,青岛市第一批医疗援藏队员毕燕琳回忆,那时的桑珠孜区中心医院,只是一家以妇幼保健为主的小型县级医院,仅有9张病床。历经近三十年的风雨兼程,在日喀则本地干部职工和青岛一批又一批援藏干部及医疗团队的不懈努力下,她已华丽转身,成为西藏自治区县级医院中规模较大、技术力量较强、设施较为齐全的综合性县级中心医院。桑珠孜区卫健委主任次仁卓嘎笑言:“为提升医疗服务质量,我们围绕医疗援藏做了一系列‘加减乘除’法。改善诊疗环境、提升就医体验,只是其中重要的一环。为创建‘三乙’医院,我们从未停下脚步。”

中心医院蜕变:从简陋到崛起

桑珠孜区中心医院改扩建项目,是青岛医疗援藏的核心工程。它承载着藏族同胞对优质医疗资源的殷切期盼,也是青岛援藏决心与实力的有力见证。在建设过程中,项目团队面临着诸多挑战。西藏地区冬季寒冷,11月份当地气温基本都在零下10℃以下,作为高海拔地区施工项目,极端低温、高寒缺氧等难题如大山般横亘在面前。

然而,青岛援藏组秉持着“艰苦不怕吃苦,缺氧不缺精神,海拔高、境界更高”的精神,勇毅前行。青岛第十批援藏组领队、日喀则市人民政府副市长、桑珠孜区委常务副书记、常务副区长王东岳定期深入建设一线,详细了解冬季施工方案和措施,精准找出薄弱环节和安全隐患,及时解决潜在问题,为项目顺利推进保驾护航。

医院效果图

承建单位中青建安集团也毫不懈怠,提前制定科学合理的冬季施工方案,储备充足的人员、物资和机械设备。在质量管控方面,项目部密切关注天气预报和测温报告,依据气温变化精准调整外加剂种类和掺加数量,严格把控混凝土出罐温度和入模温度。对建筑四周采用棉被封闭,内部加设电暖气,确保暖棚内部温度不低于5℃;对一层顶板采用棉被保温,底部铺设电热毯,全方位保障工程质量。在安全管理上,对现场动力及照明线路、供配电电器设施进行全面检查,及时更换老化、安装不良的线路;安排专业电工管理电暖气供电线路及开关箱的漏电保护器,确保每次施工前漏电保护器正常工作;工人宿舍采用空调取暖,杜绝使用电炉子等危险电器,严防煤气中毒。

下一步,各方将在青岛援藏组的带领下,科学组织、倒排工期,全力将日喀则市桑珠孜区中心医院项目打造成质量一流的精品工程,为当地医疗事业发展注入强大动力。

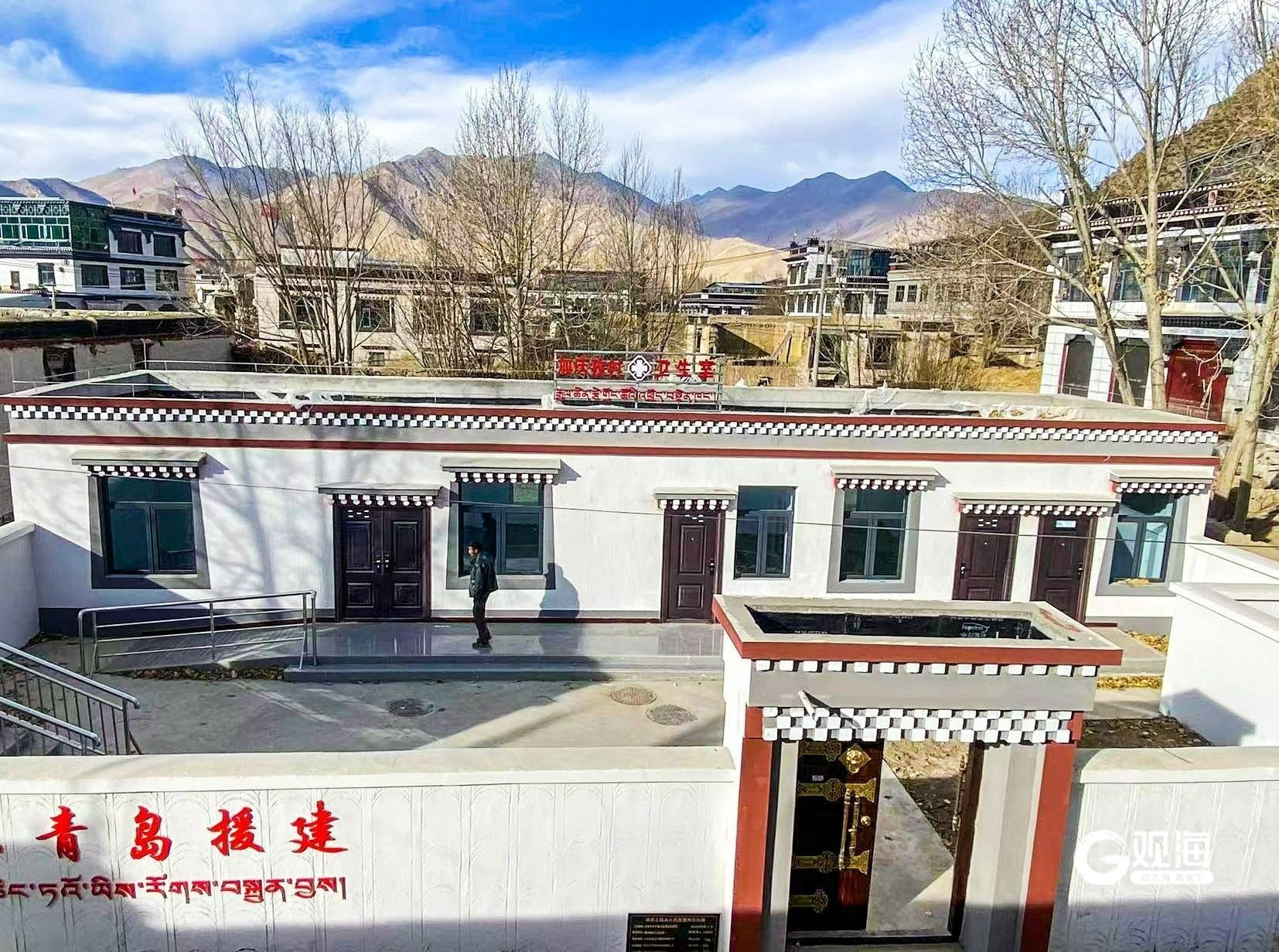

村级卫生室焕新:筑牢健康基石

2024年11月,青岛援藏投资900余万元新建的17个行政村卫生室、改造提升4个行政村卫生室正式交付当地。这些新建卫生室覆盖全区10个乡,受益群众达6万余人,单体面积60-120平方米,达到国家级建设标准,成为守护藏族同胞健康的前沿阵地。

纳尔乡纳杂村卫生室

只有做实载体抓手,把点多面广的服务供给具体化,才能抓得住、抓得实、抓出成效。村级卫生室作为三级医疗卫生服务的“网底”,是基层卫生工作的“最后一公里”。青岛援藏组针对受援地村级卫生室标准化建设不达标、服务配套保障弱的现状,将村级卫生室建设与习近平新时代和美乡村建设、当地高质量发展紧密结合,与区委、区政府密切联系群众、构建和谐主城区的目标任务相结合,召开建设动员会,层层压实责任,确保项目实施横向到边、纵向到底,各乡街村居积极响应,乡、村一把手靠前一步跟进工作,部分村民甚至主动让出房前屋后施工作业面,形成人人参与、共建共享的良好局面。

纳尔乡芝萨村卫生室

聂日雄乡甲庆孜村卫生室

在规划建设过程中,青岛援藏组充分考虑当地地广人稀的实际情况,几个相邻村庄可以联合使用1个卫生室,既保证功能完备,又避免资源浪费,还能大幅降低投资成本。挂职桑珠孜区卫健委副主任的青岛援藏医生邵纬介绍,村级卫生室建设还将当前医共体信息化建设与推进基层医疗卫生服务转化为可操作可执行的具体任务,为党委政府推动工作提供了有力抓手,为卫健系统发挥作用搭建了广阔平台,为乡街村居参与创造了有效渠道,显著提升了基层医疗卫生服务效能。

医疗信息化腾飞:数智赋能健康

在2024年11月的上海进博会上,“桑珠孜区医共体信息化建设成果”大放异彩,吸引了众多目光。这一成果是青岛援藏组联合海尔生物医疗,将5G、大数据等前沿技术融入桑珠孜区智慧医共体平台建设的结晶,构建起“防、筛、诊、治、管、康”全生命周期健康管理“闭环”,开启了桑珠孜区医疗服务“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的全新格局。

医共体基础平台

为着力解决受援地群众就医“急难愁盼”问题,医共体信息化建设成为破局的一环。如今,借助智慧医共体平台,距离市区数十公里的村民在所在乡卫生院初步诊疗后,双向转诊单一开,快速办理手续,乡卫生院的检查结果在区中心医院可直接调用。双向转诊让医疗资源分配更趋合理,患者就医少走弯路,医疗服务效率大幅提升。

医共体平台一屏统管

医共体信息化建设不仅方便了患者,也方便了基层医疗服务人员。村医拉巴次仁就在感慨信息化建设带来的便利。以前要使用纸质材料登记非常繁琐,且纸质档案保存和调用都不方便。如今,有了医疗信息化,登记和入户随访轻松便捷,高血压和老年人等重点人群的服务管理更加高效。

日喀则市副市长、桑珠孜区委常务副书记、常务副区长、青岛市第十批援藏干部人才组领队王东岳表示,桑珠孜区正持续借助信息化加速紧密型医共体建设,各成员单位在管理上如一家人,运营上统算一本账,服务上协同一盘棋,有效提升了基层医疗能力,让群众愿意在家门口看病,解决了过去群众看病难和基层医疗机构资源利用不足的问题。

骨关节病救治暖心:跨越山海的希望

一病牵心,一情挂怀。青岛援藏组在帮扶过程中发现,受高原地理气候等因素影响,骨关节病成为当地高发疾病,许多藏族同胞因高原医疗条件限制,无法及时治疗,常年拄拐生活,严重影响了生活质量。

2023年9月,在青岛市卫健委、青岛市红十字会的大力支持推动下,青岛援藏组和青岛市市立医院联合启动“山海相拥・大爱同行”高原疾病救治项目,青岛市市立医院骨科专家团队三次奔赴西藏,在高原成功完成71台骨关节手术,加上此前赴青岛手术的34名患者,该项目共帮助105名藏族同胞实现了“大步走”的梦想。预计在今年6月,青岛市市立医院骨科专家团队还将再次进藏手术。

手术室里的青岛医疗专家们一边手术一边戴上吸氧管吸氧坚持,当了一回藏族同胞口中的“辫子医生”。

手术期间,主刀医生为克服高原反应,一边吸氧一边手术,拖着长长的吸氧管,被藏族同胞亲切称为“辫子医生”。就是在这样的艰苦条件下,他们每次进藏都要在3天内为20多名藏族同胞完成人工关节置换术,首次进藏便创下日喀则市同类手术历史纪录。青岛“辫子医生”的美名在当地口口相传,吸引日喀则市其他县甚至拉萨的众多患者慕名前来。

三十载援藏路,青岛医疗援藏工作硕果累累。从桑珠孜区中心医院的改扩建,到医疗信息化的飞速发展;从村级卫生室的全新建设,到骨关节病救治的精准帮扶,每一个项目、每一次努力,都饱含着青岛对藏族同胞的深情厚谊。未来,一批又一批青岛干部人才还将继续接过援藏接力棒,让先进技术和理念在高原落地生根,绽放出更多健康的“格桑花”,为藏族同胞的幸福生活持续贡献力量。(青岛日报社观海新闻记者/青岛援藏干部 王建亮)

责任编辑:孙源熙