“元春”“刘姥姥”解码舞剧《红楼梦》,讲述民族舞剧如何实现美学

“破圈”一“梦”倾城,“红楼”穿越古今

期待已久,青岛终于等到了舞剧《红楼梦》。

6月13日至15日,江苏大剧院原创民族舞剧《红楼梦》在青岛大剧院连演四场,该剧门票两分钟售罄,成为6月最抢手的演出项目之一。白天排练期间,近百名全国各地粉丝聚在演员通道门口冒雨守候;晚间谢幕时段,朋友圈集中放送一波“十二钗谢幕”视频,“葬花”大场面的悲剧美学更是冲击力十足——一部《红楼梦》,不止作者痴,舞者亦痴、观者亦痴;年仅五岁的舞剧《红楼梦》,话题热度骎骎然超越了诞生三百年的原著《红楼梦》。

自2021年首演至今,舞剧《红楼梦》迅速成长为极具文化影响力和商业价值的演出项目,代表中国走向国际舞台,得到了“时见气度,时见优美,时见豪迈”的业界盛赞。该剧以十二篇章浓缩了原著的精华,在视觉上借鉴了明清古画的美学特质,在舞蹈上呈现了端庄古雅的舞蹈群像,在商业推广角度更是成为行业典范,迄今巡演已过百场。青岛曾经推出舞剧《红高粱》(第14届文华大奖)、舞剧《东厢记》(山东省“五个一”精品),舞剧《红楼梦》的成功,对于青岛演艺经济来说极富参考意义。

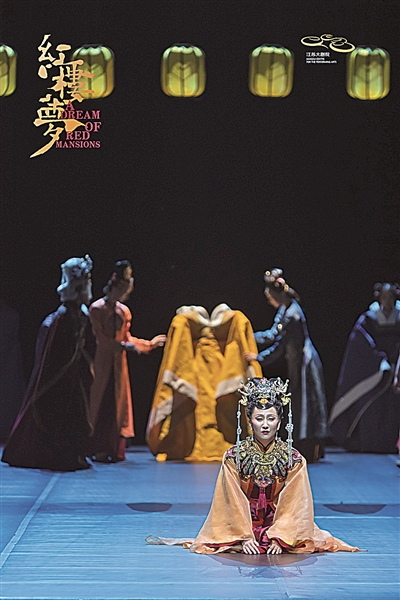

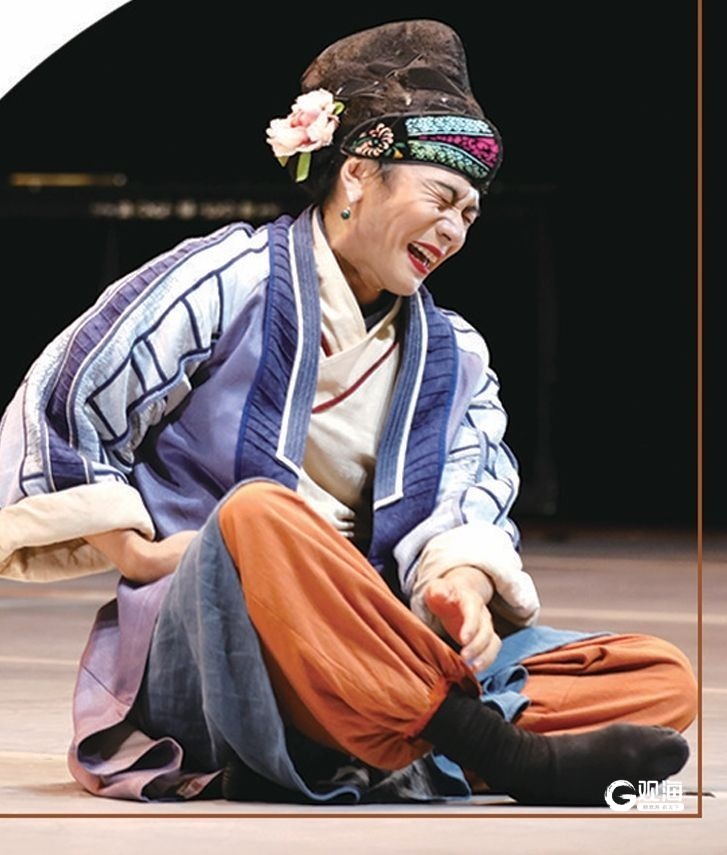

此次舞剧《红楼梦》青岛演出,“十二钗”里的“元春”饰演者苟婵婵、“刘姥姥”饰演者于建伟都是青岛籍舞者。作为当年小海燕艺术团的同班同学,此次巡演也可以看作两位演员的“省亲”之旅。“元春”宫装登台倾倒全场,展现“凤辇初回”的贵气;“刘姥姥”簪花入园,演绎“老刘老刘,食量大如牛”的鲜活。在接受记者专访时,两位舞者掰开“角色”、详聊“戏份”,分享《红楼梦》戏梦不分的艺术缘由。

“元春”苟婵婵:一百场,每一场我都能哭出来

记者:之前看到您发布的出演《红楼梦》100场纪念视频,您在视频里非常动情。演过那么多作品,《红楼梦》里的这个“元春”有什么特别的意义?

苟婵婵:“元春”是我在36岁遇到的角色,她非常有女性力量。我在古典舞剧里没有演过这样的角色,非常喜欢,而且,这次回到青岛也真的是“元妃省亲”了。舞剧《红楼梦》出自一个非常年轻的团队,也是中国最火的舞剧之一。今年是我演这个剧的第四年,得知这一站来青岛演出,我的父母亲友都非常开心,我也是百感交集,“真人省亲”和“元妃省亲”两个轨道重叠,感受非常复杂。

“元妃省亲”极具古典视觉美感

记者:在《红楼梦》原著里,元春既是贾宝玉的姐姐,同时也是皇妃,“省亲”更是贾府由盛转衰的关键节点,为了匹配元春的特殊身份,舞蹈设计有什么特别的心思吗?

苟婵婵:元春在剧中属于命运线索式的一个人物,她象征着贾家的命运,整个兴衰的时间节点落在她身上。在创作过程中,导演用了非常巧妙的服装设计,也给了我大量的情感戏。当时在编排舞蹈的时候本来是要用肢体去说话的,后来导演带我们研究了87版电视剧《红楼梦》和原著,发现元春是非常隐忍的,即使悲伤也要克制。给我排哭戏的时候就要求我“眉头不皱,眼泪像开了闸一样”。这样的哭戏对我来说是非常具有挑战的表演体验,是像影视剧演员一样去演戏。

可能是因为舞台上的阅历到了,我也没想到我能哭100多场,每一场都哭,每一场都真哭。我觉得这个剧非常有魔力,它给予女性一种枷锁感,我会代入自己对生命的理解,每一场都是不一样的体验。在这部戏里所谓的“舞蹈动作设计”反而没有特别的挑战,最大的挑战不是动作而是情感,尤其是对情感的真挚和克制的把握,这两个方面对舞蹈演员来说挑战最大。很多年轻观众会说“花姐太好哭”“不知道为什么你上台就能让我们哭”。我也是挺开心的——那证明我演得还可以,谢谢大家陪着我一起哭,因为哭戏对《红楼梦》来说是BE美学的体现,它本就不是一个大喜庆的状态。

记者:舞剧《红楼梦》非常成功,走过了国内外很多城市,您感觉它到底有什么魅力?尤其大家读《红楼梦》觉得很难,但是看舞剧《红楼梦》都非常踊跃,其中有什么缘由?

苟婵婵:是的,我们有些粉丝看的比我演的都多了,有的人能看100多场,全国去追,全世界追。把高深的文学变得大家喜闻乐见,我觉得是剧场的形式和氛围给大家做梦的机会,有种穿越古今的感受。《红楼梦》在古典舞蹈里结合了部分现代舞的元素,它的舞美、灯光、服饰简约而不简单,恪守古典又有现代的处理方式,整个制作团队是以高屋建瓴的态度在做这部剧。

舞剧《红楼梦》集结了众多优秀舞蹈演员

《红楼梦》首先俘获了大批年轻人,“走进剧场做梦”这件事让他们特别享受,而且,这部戏让观众完全不出戏。这就是舞台的魅力。其次就是演员的魅力,这台剧集结了中国舞蹈界非常资深的一些演员,很多人在舞台上“活”了二三十年,每个人都有自己非常鲜明的个性。当这样一部剧出现的时候,你至少要看12遍——为了十二钗每个人看一遍。我朋友说:哎呀没看够,这十二个人看不完。我说:你至少要准备看个十遍八遍,一旦入梦,你总不想醒过来。所以,《红楼梦》最大的魅力就是能让大家真真切切地重返“现场”,这种穿越感提供了故事线索,让观众想探索每一个人物,而且每个人物都刻画得非常好。

记者:从《红楼梦》回望,您能回顾一下您的舞台经历吗?

苟婵婵:其实我11岁就离开青岛了,今年马上30年了。小时候非常懵懂,我像莘莘学子一样,懵着就考出去了。父母都非常讶异我能在这个事业中走这么久,可能是青岛人的血统让我对艺术开悟了,也让我懂得要刻苦努力。2007年的《花儿为什么这样红》是我的成名作,作品拿到“荷花奖”金奖,开启了我真正的舞蹈演员生涯。一路走来,我做过自己的专场,期间孩子出生——很多舞者不希望被生育打断舞台生涯,但我还是让大家看到:家庭和孩子其实并不能禁锢一个舞蹈演员的职业梦想。这些年一次又一次重返舞台,也给了我很多力量,足以支撑我去塑造更多的角色。除了《红楼梦》,这几年我也在做其他作品,阐释自己对生命的理解。之后,我可能要往编导方向走。舞蹈变成了信仰,牵绊此生,坚持自己的追求,也是一件非常幸福的事情。

记者:《红楼梦》这么密集地演出,对舞者的体力挑战很大。

苟婵婵:工作量也很大,一年应该有100多场。创作和剧场本身确实能带给我们非常大的快乐。可以称之为一种用来对抗全世界的手段。年轻人为什么这么喜欢《红楼梦》?在你进入剧场的时候,跟着梦境去走一遍,你会很享受。《红楼梦》每一场梦都梦得不一样,当演员的快乐就是可以用生命阅历不断地推进创作,成就角色,这也是非常享受的一件事。

记者:回到青岛,有什么“省亲”必去的地方?

苟婵婵:我肯定要去青岛的海边走一走,这是把我养大的海,跟所有的海都不一样。我去过全世界很多的海:夏威夷的海,旧金山的海,还是最想念青岛的海。每次回来我会在海边站一会儿,发个呆,这是我非常享受的时刻。30年来,青岛变了很多,青岛大剧院旁边这个石老人浴场,就是我从小洗海澡的地方。这真是故地“省亲”的感觉。我也会在社交平台上推荐大家来青岛打卡,鲅鱼馅儿饺子、海鲜烧烤等等,都是完全不一样的感受。

“刘姥姥”于建伟:最爱“葬花”那一幕

记者:大家很难想象到,“刘姥姥”饰演者是一个男生。“刘姥姥”在《红楼梦》里是很传神的一个底层角色,既能插科打诨又在关键时刻伸出援手。诠释这个角色有哪些难点?

于建伟:刘姥姥是一个很善良又很聪明的角色,她聪明、会耍宝,但是她的心是善良的,去贾府打过秋风,最后也对贾府十分感恩。这个角色非常亲切,像是生活中身边的一位老奶奶、老街坊。我特别想尝试新鲜的角色,“刘姥姥”比常见角色更有挑战性。就难点来说,首先刘姥姥放到大观园里算是一个丑角,扮演丑角时,我在表演上的张力要特别外放,就平时的表演经验,我可能是第一回放得这么开、撒得这么开,所以需要一些内心建设,表现出这种夸张的戏份。另一个表演难点是在体态上,刘姥姥要弯腰驼背登台,头上还戴着花,由于身高原因,饰演这个角色需要我更加压低身体,而在舞台上直着腰做动作和弯腰做动作是不一样的。

记者:观众常代入“十二钗”或者宝玉的视角来看这部舞剧,从您的角度来看,《红楼梦》的魅力体现在哪里?

于建伟:我觉得这部戏吸引人之处在于文化传统的共鸣。其中包括美学的共鸣、故事的共鸣、观众对爱情的共鸣,还有就是《红楼梦》原景的重现,这种明清风格景观的重现很有吸引力。这部戏走遍了各大城市,南方、北方的观众都很认同,我们也能从现场的掌声和一次次的谢幕中感受到它带给观众的能量。

记者:舞剧《红楼梦》12个章节里,您作为演员最喜欢哪一部分?

于建伟:我喜欢《葬花》,太美好了。无论演员的表演还是舞美、音乐的配合,包括从天上降落的花瓣到帷幕一次一次拉开,再到优美的音乐旋律和灯光设计,《葬花》一切的一切都把情绪点拱到了极致,真正营造、活化了一种女儿世界的美好。

记者:您在舞蹈领域成绩斐然,能回顾一下您的艺术经历吗?

于建伟:我跟婵婵的经历有点像。我们是青岛小海燕艺术团的同学,当年一起考到北京,但是考入了不同的学校。毕业后,我从事类似舞蹈剧场(诞生于20世纪60年代的舞蹈概念,打破传统舞剧的戏剧结构线,将戏剧故事淡化为由不同人物关系组构的戏剧形式)的演出,偏现代舞,也出演传统舞剧,我想尝试不同的艺术风格,当然,也涉猎街舞。《红楼梦》青岛站之后,我会出演舞蹈剧场《火车站》,与成都街舞厂牌Hello Dance舞团合作。我是属于那种比较杂的、艺术上的多面手。

于建伟饰演的“刘姥姥”颇具喜感

记者:《大饭店》也是舞剧《红楼梦》导演黎星的作品。舞剧从之前比较冷门到现在一票难求,《只此青绿》等舞剧频繁登上春晚,这中间经历了很长时间的发展。

于建伟:我经历过剧场坐不到一半、甚至观众坐不到1/3的那种舞剧演出。如今出现《红楼梦》这样的座无虚席,感觉舞剧市场终于迎来了春天,终于被大众所看到,而且观众的审美水平也在提高。像是这次我要在成都演的《火车站》,它比较偏现代舞蹈剧场的风格,不是很具体地讲一个故事,而是一种偏于抽象但又有点具象的故事,符合我在火车站长大的经历,见过火车站里形形色色的人,这部剧的主题也是火车站里的邂逅、别离等命题,每个人可能看它都有不一样的感触。

记者:您回到青岛,有什么必须打卡的地方吗?

于建伟:我已经40岁了。大家都说“少小离家老大归”,我回到青岛反倒觉得自己变成个孩子,回到了童年,找寻自己喜欢的地方,去吃我爱吃的炸鸡架。我经常回栈桥那边的老火车站,对面有一个绿尖顶的镶着五角星的楼,我以前就住那里,家里人是列车段的职工,我从小就在火车站长大。那个五角星的楼现在还在,去周边吃个如意香辣鸡架,喝个岛城一汤,拉面配微波烤鸡心,小时候的口味一辈子不会忘。(青岛日报/观海新闻记者 米荆玉)

青岛日报2025年7月7日8版

(点击版面查看更多内容)

责任编辑:吕靖雯