历史小说正打破雅俗、古今的壁垒,开启新的类型文学实验——

虚构一个故事,穿越一种真实

看过热播剧《长安的荔枝》的读者会发现,原著里并未塑造岳云鹏饰演的陪酒令一角,没有了剧中这个抢主角风头的喜感“男二号”,微末小吏李善德孤绝完成不可能任务的故事才更显真实、凝重。在马伯庸这里,历史小说具有了某种韧性,它可以嘻笑怒骂,成为一出绵里藏针的合家欢喜剧,也可以内敛为一枚观照当下的透镜,放大小人物命运的严肃底色。

把历史小说做成可盐可甜、横贯影视话三栖的大IP,马伯庸功不可没。而他的“见微”系列小说也给予了历史小说新的范示:《长安的荔枝》里搏命职场的“公务员”李善德,《太白金星有点烦》中“西游计”项目的总策划太白金星,以及今年刚刚出版的《桃花源没事儿》里困于职场、情感、婚姻、学区房的各路妖怪们,无论来自人界、仙界还是妖界,统统都能从历史故事里穿越回当下的现实,寻到命理契合的真实原型。

看过上半年出版的新历史小说,马伯庸的独特并非孤例。新的历史小说不再仅作为成长于网络的低门槛类型小说而存在,引人入胜的故事不是它“取悦”读者的唯一表达,它亦脱离了早年如前辈二月河般将学术考据转化为大众叙事的正史文本。作家们脑洞大开,打破雅与俗、历史与现实的壁垒:或描摹风土,沉浸于古典气氛的营造和笔墨炫技,或经典转译,借古喻今,直指人心,又或者为历史转折处的如果,提供神秘莫测的假说……在这场关于类型文学的新实验中,它们切开我们对于历史事实真相的执念,创造另一种有关真实的可能。而借助一番天马行空的想象,置身于另一个平行时空的现实之中,我们离历史与现实的真相似乎更近了。

历史真相的疯狂想象

设想一下,如果历史上秦始皇于博浪沙遇刺时身亡,而继位的秦二世改作太子扶苏,后世的故事又将如何演绎曲折离奇?王若虚小说《遗神》中虚构的东扬国故事,给出了一种假说。

《遗神》王若虚 著

KEY-可以文化/浙江文艺出版社 2025.04

小说从十四世纪东扬国政局动荡的时刻切入,讲述“小说裨”曲少毫破解四桩大案的故事。与《长安的荔枝》中的主人公李善德异曲同工,《遗神》的主角曲少毫也是一位出身寒微、正义感爆棚的公职人员,不过他的成长并非基于小人物以命相搏的非主流挣扎,而是建立于横跨朝野、游走庙堂与江湖的主流变身,而他,最终成为时代变局中的关键一环。

不过作者王若虚似乎并不满足于书写悬疑的破案故事,而是将更多笔墨用在这个小吏曲少毫身上——他既是断案者,又是记事人,更是在碎裂年代中自我构建的人,既不理想,也不堕落,却成为那个时代最普通的变量。

值得一提的是,《遗神》采用了独特的“书中书”叙事结构:中学教师王雅华在旧书摊购得古籍《遗神往摘》,整理后将其改编为小说,古今之穿越相通,由此建构。

何为历史?何为虚构?如今的历史小说写作者想要传递的,并非历史的真相,是一种叙事的态度——他们并不致力于构建真实,而是告诉读者:“真实”本身即是源于一种构建。

《盲春秋》的构建者何大草正拥有此种叙事的态度。他所构建的真实,是有关末世帝王命运的另一番解读:末代公主朱朱,在隐姓埋名45年后终于发声,揭秘父皇崇祯的身世谜团,原来他曾与李自成在法华寺密晤,而王朝轰然坍陷的真实内幕即在此中。真相正如《薄伽梵歌》里反复吟唱的:它在万有之外又在其中,它既是静物又是动物,它极近又相距遥远,它不可知因微妙之故。当历史无法言说,也说不清楚,比拼的就不是证据而是写作者的想象。

《盲春秋》何大草 著

火与风/上海译文出版社 2025.05

而我们也在后记中明了了作者试图构建真相的另一重缘由:为了表达中文的瑰丽与繁复。在那些平静而反复的琐碎描述中,一众活在史书和戏台上的人物重新活了过来,而这或许就是在历史与文学之间摆荡的所谓真实的动人之处。

古籍转译的言外之意

据说,当初马伯庸正是因为读到汪曾祺改写的《聊斋志异》和古龙的《七杀手》,才有了写作《桃花源没事儿》的初步构想,而从古籍名目里搜集打捞起的原始素材,也为诸多小说创作者提供了新的灵感。宋方金近几年编剧生涯之外热衷尝试的,便是将古籍文本转译为精妙且意味深长的新小说的创造。他的上一本小说《上元灯彩图》,故事原型就源于古代典籍《后汉书》和“三言二拍”中的《喻世明言》。

《桃花源没事儿》马伯庸 著

博集天卷/湖南文艺出版社 2025.06

今年春节回到老家青岛胶南,宋方金又不经意间浏览到《搜神记》中“秦巨伯斗鬼”的故事,这才发现,故事的发生地居然就是胶南所在的古琅琊。小说《两心》,由此孕育而出。“山东有一县,名曰胶南。胶南矗一山,名曰大珠。大珠山抱一村,名曰秦家庄。秦家庄出一人,名曰秦巨伯”,遂成小说开篇。这出不足300字的误杀悲剧,在名编剧的文学叙事中变得现代而丰腴。

《两心》宋方金 著

四川文艺出版社 2025.03

说到为什么会写这样一个故事,除了对其所发生地域的亲切感,还有一个至关重要的因素,也是身为编剧的宋方金一直强调的——人与人之间的沟通与表达的不畅。在他看来,人生中相当一部分问题来源于沟通的不畅,而小说的主题,就是沟通。因沟通不畅造成的事故太多,于是他写了这个故事。小说因此多了未尽的言外之意,留给读者自己去品。至于小说中出现的胶白、海草房、“填末儿”和“油旋儿”,这些青岛特色的乡土风物,则与古老的民间故事一同组成了小说的另一重有关故乡记忆的“言外之意”。

历史停止处,文学起始时

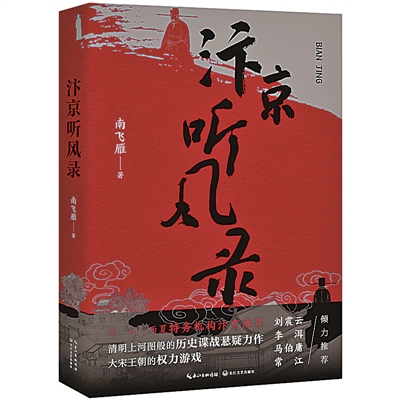

《汴京听风录》面世,作家南飞雁也终于找到了悬挂谍战故事的那一枚钉子——北宋历史。在这部如同清明上河图般恢宏且充满细节的历史谍战悬疑小说中,历史的真实与细节的真实交织,让虚构的故事,拥有了纷繁复杂的鲜活时空。

《汴京听风录》南飞雁 著

长江文艺出版社 2025.05

在作家刘震云看来,南飞雁以纯文学的知识储备写谍战类型小说,没有深厚的文学底蕴是做不到的。“虚构小说有时候要求比生活更真实。要做到这种真实,就要讲出生活中那些讲不清楚的、来不及思考的道理和哲学。《汴京听风录》做到了细节的真实,用细节来推进情节,这是非常重要的。”

“北宋历史是给我挂小说的钉子,谍战故事就是我挂上去的小说”

青报读书:为何会选择将一个谍战故事嵌入到北宋的真实历史当中?这一创作的独特思路最初是如何确定的?

南飞雁:如果追溯创作的缘起,我想是在整整四十年前。那时,我在河南村里生活,我的文学启蒙就来自于一场场豫剧演出。包公戏的经典剧目《狸猫换太子》看过很多次,心中始终有一个疑问,宋仁宗身边那么多人,怎么就一直没人告诉他真相呢?直到长大之后,自己独立阅读了很多史料,发现当时宋仁宗被送到刘皇后身边抚养,是一个公开进行的事情,知情人数众多,我幼年的那个疑问就越发强烈,我甚至认为仁宗早就知道,他是装作不知道而已,那么,他又为何装作不知道呢?

我想,历史(史料)停下的地方,生活(真相)也停下了,而生活(真相)停下之后,文学(想象)才刚刚开始。我把自己对这个疑问的解答,放在了小说的结尾,这个解答其实也正是整部小说在创作上的起点。至于谍战故事和北宋真实历史的关系,就像大仲马说过的那句经典的话,“历史是给我挂小说的钉子”。在我看来,北宋历史就是钉子,谍战故事就是我挂上去的小说。

青报读书:《汴京听风录》的“听风”二字除了谍战语境,还有哪些深层寓意,想用它传达怎样的小说核心氛围或主旨?

南飞雁:“风”在文学意蕴上,可以有很多种理解。最简单、最直接的意蕴,当然是谍战。我们常听到“捕风捉影”,读到“夜阑卧听风吹雨”,那些造风、听风、观风、望风、破风的人,就是躬身入局身处谍战漩涡中的人。塑造一群这样的人,是我小说中需要完成的重要任务。除了这一层意思,我想在这部小说里,风还有风情、风貌、风物的意蕴。比如说大到一座城市、小到一条巷子,大到北宋官场基本的运作逻辑、小到一顿饭的菜单物价。我花了大量的心血和时间在相关历史的考据和史料的处理上,这个工作占据了相当大的精力付出,甚至超过了写作本身,而这些工作的绝大部分不会一一体现在小说中,只是作为沉浸感和真实感的营造。这实际上也正是为了那根钉子的牢靠。

“文学里没有任何一处细节是无用的。它们构成了一种氛围,一种气质”

青报读书:小说附赠了一张中国古代建筑史学专家张驭寰先生所作的“北宋东京城复原图”,据说出自他的专著《北宋东京城建筑复原研究》,这是否也是小说的写作动机或者说是灵感来源之一?

南飞雁:你说得很对。我是在收集各类素材资料的时候,无意中发现这个宝藏的,至今仍然记得第一次看到时的兴奋。这张地图里凝结了张驭寰先生天才的智慧和苦力的辛劳,当我每次写作遇到瓶颈的时候,我就会打开这份地图,也往往能够从中得到莫大的赐予。

我建议出版社买到了地图的版权,并将地图随书赠阅给每一位读者,我的用意有二。一是在地图的帮助下,读者可以快速进入小说,更深入地理解故事。二是对于每一个希望了解北宋历史、写作北宋历史的同行来说,希望这张地图能够成为同行们写作的起点。

青报读书:你生长于河南,对于开封一地熟悉的风物累积,如何应用于小说具体的历史细节?诸如街道景观、饮食、服饰、器物……是否都样样有来处,事事有考据?在小说开篇的楔子里,有以“荷叶包”传递情报的细节,是否也有相关文献记载?

南飞雁:你说的“样样有来处,事事有考据”是一个非常之高的标准,可以说是我的目标,我也的确是朝着这个方向去的,但也不敢妄言做到了。

至于“荷叶包”传递情报的细节,我还的确做了番考究,不过不只是查阅文献,更多的是创作者的知识储备和留心观察。我曾参观一个古法造纸的作坊,主人介绍了如何在纸中加入一些物质,增加纸的柔韧性和耐水性,我由此了解到了古法造纸的一些基本知识。再加上翻阅查找资料,了解到自蔡侯纸发明后,古法造纸工艺演进中对防潮、防霉技术进步的一些细节,由此设计了捆扎荷叶包的纸绳可以很快溶解于水的情节,并用在了小说里。

感谢你对小说细节的关注,这样的细节在小说里有很多,读者可能会留意,也可能会一带而过。但是,文学里没有任何一处细节是无用的。每一个细节聚在一起,堆沙成塔,就构成了一种氛围,一种气质,这样的氛围和气质是靠着一个个细节弥漫在字里行间,并最终形成了读者的感受。我习惯把一些考据出来的细节当作“彩蛋”放在小说里,也正是这些看似随意撒开的一个个“彩蛋”,每当读者注意到它们并有所惊喜,就是对作者最大的奖励。

“历史小说中的真实感和沉浸感的营造,是衡量其艺术价值的重要标尺”

青报读书:要将虚拟的角色融入真实的历史人物和大的历史背景之中,具体有哪些挑战?那些我们熟悉的宋朝历史人物,诸如柳永、晏殊还有宋仁宗赵祯,如何处理他们在小说中的性格特质以及与虚似主角之间的互动关系?

南飞雁:你的问题涉及了历史小说的一个特别重要的基础性问题,也就是真实与虚构的关系。对此,我想引用郭绍虞先生在评论《金瓯缺》中的观点:不仅“自无而成有”,还要“自静而到动”,所谓“到动”即“写得活”的意思。我的理解是,无中生有是指虚构,从静到动,说的就是将真实和虚构“写活”,从某个角度来讲,也就是历史小说中的真实感和沉浸感的营造,这也是衡量其艺术价值的重要标尺,对写作者来讲,当然是一个巨大的挑战。所以在写作过程中,我有意将虚构的人物与真实的历史人物联袂出现,以达到虚实勾连的效果。当我们熟悉的历史人物和小说中虚构人物互动时,能给读者带来强烈的代入感,这是历史小说常用的创作手法。

当然,任何一种创作手法在具体实践之中,都会面临各种各样的困难,尤其是大体量的长篇小说创作。困难之一,就是当真实人物与虚构人物在文本中互动之际,首先可以让读者相信互动的合理性和真实感。我刚才提到的知识储备、留心观察和查阅资料,也是做到合理性和真实感的必由之路。

“再现一段有价值的年代,重建一座有价值的城市。这是我在谍战悬疑推理的类型叙事之外,希望传递给读者的文学和历史的想象”

青报读书:类型小说常被归类为故事制胜的通俗文学,你如何看待类型小说提升文学价值的具体路径?《汴京听风录》除了带给读者一个惊心动魄的大宋谍战故事,还进行了哪些尝试和突破,想向读者传递哪些故事之外的信息?

南飞雁:以我粗浅的理解,文学的生态在任何一个时代,都是形形色色和千姿百态的。衡量小说文学价值的标准千条万条,归根结底还是看内容,也就是人物、情节和叙事等等。你说的“故事制胜”,其实是大部分读者与文学作品的一种阅读契约,也就是说,相当数量的读者进行阅读的最初目的,是为了读到一个精彩的故事,然后才是从中获取审美体验和精神收获。这样的阅读契约也就构成了类型小说、通俗小说存在的前提。在中国源远流长的文脉中,小说成为文学主流的历史其实并不长,类型小说也好,通俗小说也好,严肃小说也好,提升文学价值的具体路径无外乎在人物、情节和叙事上的努力。

在《汴京听风录》的创作起点,我并没有特别清晰地认识到我是在朝着类型、通俗的方向上走的,而是试图用一种更容易被读者接受、更符合阅读契约的方式,去讲一个我认为有价值的故事,再现一段有价值的年代,重建一座有价值的城市。这也是我在谍战悬疑推理的类型叙事之外,希望传递给读者的关于北宋、汴京的文学和历史的想象。

青报读书:你曾说自己的创作历程是从早期“向内看”的青春小说转为“向外看”的世情小说的过程,《汴京听风录》是否延续了“向外看”的创作观?历史题材是否比现实题材更挑战作家的共情能力和创作技能?

南飞雁:每个写作者对自己创作的认识,都是一个动态的变化的过程,至少对我而言是这样。我的确曾经认为有一个“向内”“向外”的过程,但在我现在的年纪,我觉得“内”“外”其实并不重要,重要的是“看”,也就是主动、积极地去思考和写作。至于看的是什么,可以是天地,可以是万物,可以是众生,我也是众生的一员。《汴京听风录》这部小说,也正是我不再计较“内”和“外”,去观察和记录天地万物众生的一次努力。只是我没有预料到这次努力中的天光之暗、风雪之烈、崎岖之长、跋涉之难。我想这样的体验并不限于共情能力和创作技能,也不限于历史题材或是现实题材,创作的艰难其实也正是创作的乐趣所在。

青报读书:在你看来,中原历史特别是宋代文明为文学创作提供了哪些独特资源,未来是否计划构筑自己的“汴京宇宙”?

南飞雁:在我看来,任何一段历史、一个朝代、一种文明,都是为写作者准备的,而且是为所有写作者准备的。在这个意义上来说,每个写作者都站在同一条起跑线上。你提到的“独特”,实际上是写作者如何去使用这些资源的具体实践所得,也是我所努力的方向。在《汴京听风录》的写作过程中,我的确已经不自觉地储备和酝酿了三部到五部的创作容量,也希望你所说的“汴京宇宙”能够真的变为现实。(青岛日报/观海新闻记者 李魏)

青岛日报2025年7月16日6版

责任编辑:吕靖雯