聚焦·很少有一座山拥有崂山那样的姿态,承载了如此缤纷的语义

崂山记

今年,已是91岁高龄的著名作家王蒙在《中国作家》发表了一篇深度解读《崂山道士》的文章,既是对历史的回顾,也是对现实的镜照,更是用文学的力量关照与分享了崂山的妙意。暑期档动画大片《聊斋:兰若寺》中《崂山道士》单元妙趣横生,人物、树木、亭台楼阁,自带童话滤镜。

自20世纪80年代以来,《崂山道士》以连环画、动画片、电视剧和创意写作等文艺形式圈粉,仅仅是连环画就有十几种不同版本。《崂山道士》作为一个历久弥新的艺文IP,在不同时代皆以不一的文化语意缥缈入世。其实,崂山博大精深,见证不同文化属性和谐融合,衍生出超脱物质的哲学思想。《崂山道士》作为崂山的艺术语境,不过是这座海上仙山强大文化矩阵的一个佳话。

崂山虽不在三山五岳之列,却历来声名赫赫。很少有一座山拥有崂山那样的姿态,承载了如此缤纷的语义。从山到海,从崂山道士到神仙之宅,从矿泉水到绿茶,从奇石到飞瀑,从时间的深度到人文的灿烂,崂山穿越了不同风情、风格和风物的空间。它制造了跨越时空的幻觉,唤醒原始的视觉审美,让阔别已久的心灵静好抵达到一种梦幻般的高度。

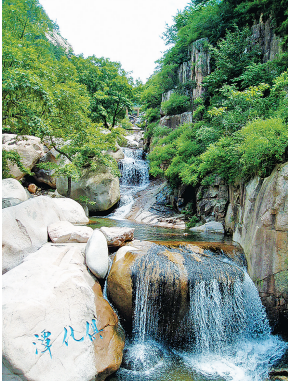

王雷 摄

崂山何以让李白魂牵梦萦

公元742年,已是不惑之年的李白来到崂山。那年,刚刚走出官场枷锁的李白,由长安一路快意东进到崂山,赴约好友吴筠道士。离开崂山后,他继续寻道,并在两年后遇到志趣相投的孟大融,写下了《寄王屋山人孟大融》:“我昔东海上,劳山餐紫霞。亲见安期公,食枣大如瓜。中年谒汉主,不惬还归家。朱颜谢春晖,白发见生涯。所期就金液,飞步登云车。愿随夫子天坛上,闲与仙人扫落花。”

耐人寻味的是,李白在劳山(“崂山”在古代的另一个写法)时并没有当场吟诗,而是在离开崂山之后,以回味无穷的笔调写就。对于遍访名山大川的李白而言,在崂山的时光褶皱,令其魂牵梦萦、流连忘返的是海和仙。李白是那么一个爱好自由与浪漫的“诗仙”,他为崂山提取了传颂近1300年的“崂山印象”,指引着后来无数人涌起逃离世俗的冲动,寄情于这座精神超脱的海上仙山。

《史记》云:“成山陡入海。”崂山的仙履奇缘与秀色逼人,是大海之外识别度最高的青岛风景。很多青岛人都知道,崂山顶上曾发现过不少蛤蜊皮。以大众拥有的地理知识解读,多少年前,崂山曾是汪洋大海。后来,地壳运动撞击,崂山才渐渐崛起,青岛所有的山陵均属于崂山余脉。这种地缘,于海滨城市是一种莫大的恩赐,所以,崂山与大海灵气相通融合的特质,也被一代代的青岛人认为是莫大的福分。

著名画家吴冠中给中国山水画着墨诸多时代意境,这位遍游山河的美术大家,亦对崂山青睐有加。他身后,崂山系列的画作多次拍出天价,足以见他对崂山的用心。吴先生的《我负丹青》,记录了一段趣事。他晚年在回忆创作《误入崂山》的时候,写到当年曾经因为太投入写生,在崂山仰口一带迷路。他七拐八拐翻过山头,找到正经道路后,被热情的渔民留饭,体验到品尝“红加吉鱼”的贵客待遇。

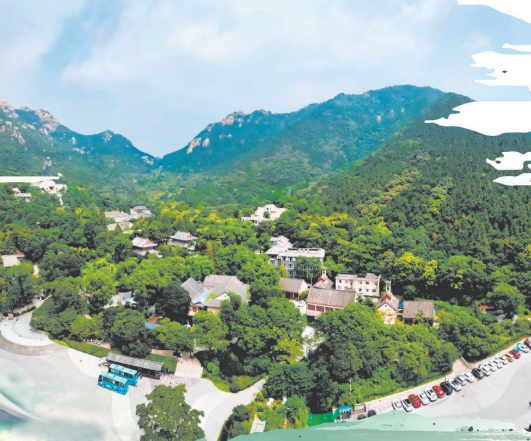

航拍崂山太清码头周边。王雷 摄

循着吴冠中的这段青岛往事,再品读崂山地理,原有对崂山格局的知晓,获得更深切的铺陈。这座山于这座城的意义,仿佛细水长流在土地,彼此渗透对接,并润泽出万物美好。崂山是那么一座体量就放在那儿的海上名山,隐藏在边缘的力量蔓延蓬勃,趋向城市的腹地,拔出一座座各成体系的精致余脉。

崂山这种跌宕而灵动的张力,让青岛人如此享受山城才有的蜿蜒起伏、柳暗花明和豁然开朗;享受这种地貌延展而派生出的红瓦绿树、碧海蓝天;享受浪漫诗意到极致的海誓山盟。

此生一定要游一次崂山

外地人来青岛,不到崂山是一种缺憾。但凡邂逅崂山,很难有人不被炫美的光芒所打动,哪怕只是浮光掠影。20世纪30年代,女作家苏雪林的《劳山二日》可算是崂山散文中的经典。

虽然来自盛产奇山秀水的内陆城市,但苏雪林对崂山的水和山依旧推崇有加。“一道源自白沙河的流泉,带着深山的冷翠,风林的凄咽,曲折流到我们停车之处,扩张成一条幽涧……鲜艳的澄蓝,映日闪光如宝石。疑是谁家打翻靛缸;又疑太平洋与印度洋最深处之水,误流一湾于此。令人流连爱赏,不忍舍去。所以我说这条水在此处不可多得。”当然,作为一个心仪中国山水画的文人而言,她更钟情崂山的石头。对这次崂山之行,她认为崂山石的千姿百态给了她更多美学心智的陶冶,“恰恰对了我的心路”。

19世纪末,德占青岛,在城市规划中把旅游定为城市功能之一。根据《胶澳租借条约》,租借地的范围只包括崂山的三分之一,即崂山的西部,全划入德人的租借区内。欧洲人喜欢郊游,德国人虽然生活在“红瓦绿树碧海蓝天”的前海欧人区内,但闲暇时候十分喜欢去野外郊游。当时,德国人在青岛的一些精英人士几乎都加入了青岛山脉协会。

为了便于去崂山,他们便兴筑汽车大道,自青岛市区可以直达崂山山麓,这是中国第一条公路“台柳路”,起始为青岛市区台东到崂山的柳树台。彼时,交通的便利,使得崂山的游人与日俱增,名声大噪。

作家洪深的父亲洪述祖1913年寓居青岛,在南九水建了别墅。一战时期,青岛被日本人占领,这处别墅被日本人征用。洪深后来创作了剧本《劫后桃花》,就是根据这段家族的经历写就的。《劫后桃花》是第一部以青岛为题材拍摄的电影,由胡蝶主演。

1914年,日占青岛以后,崂山的山路便渐渐荒塞,游人渐少。1931年,青岛市政当局对于崂山的建设不遗余力,凿山开道,重修古迹,并广邀各界名仕来崂山“造势”,开辟了南海路、东海路与王哥庄路,这三条几乎覆盖崂山全部美景风物资源的旅游线路。崂山作为海上名山的定位,使得青岛山海游的气势余音绕梁,逶迤至今。

崂山有许多非常文艺的地名,与大众平时认知的乡野气质大相径庭。比如,乌衣巷、花花浪子、我乐,比如登瀛、黄花顶、晖流、凉泉、书院、青山、磅石、枣行、慕武石、峪夼、鸿园、五龙涧、斐然亭、冷翠峡、月子口……“登瀛梨雪”是20世纪30年代的“青岛十景”之一。自古,登瀛种植梨树,形成“林海雪原、白云满坡”大观。文艺片《恋之风景》在青岛拍摄,“登瀛梨雪”的引子贯穿始终,千树万树梨花开的梦幻感,不知让多少影迷醉在这样的春风里。

我有一所“房子”面朝大海,春暖花开。崂山的海边民宿仿佛遗世独立的净土,远离喧嚣的海滩成为“天堂的隔壁”。很多民宿拥有巨幅的落地窗。晨起,可以看到霞光万丈和磅礴日出。日常的晴空万里间,可以在碧海蓝天、银光万点中,做肆意奔跑跳跃的白日梦。海边风景、采制茶叶、登山健身、渔家宴等项目,非常吸睛。很多游客来了之后都不想走,一玩就是好几天。王哥庄有些文艺民宿每年会固定接待外地美院的老师过来度假,既游玩又写生。像雕龙嘴附近的青山村、黄山村附近,除了村落本身,周边还有白云洞、帆船石、华严寺等众多景点。

三餐四季一崂山

崂山在时光中沉淀的峥嵘气象,如春桃满枝,花好月圆。置身其中,所有人都会闪烁出无限情深意长的爱恋,比如“千难万难不离崂山”。一些上了年纪的青岛人在形容某种东西很多的时候,经常用“一千、一万、一崂山”这样的形象比喻来说明。他们夸张地认为崂山是一个有些无穷大的量化概念。

崂山的山里人管登山游览叫“耍山”,这称呼那么俏皮而自信。在中文与爬山、登山有关的语境中,似乎很难找出比这个再熨帖、再烂漫、再逍遥的词语了。对青岛人而言,崂山弥漫着一种与乡愁、与牵挂有关的气味。这种感觉难以用言语精确地尽述,但是当生活偶尔呈现乏味的时候,去一趟崂山成为很多青岛人的“文化自觉”。

那个就在栖息地不远处的仙山,对青岛人几乎是人均一小时的“逃离圈”。不必赶在游客稠密的夏季,春季、秋季和冬季,崂山的美妙在四季各美其美,去山居、海边的民宿仿佛回家。

甚至,只是驱车环崂山一周,便有“天上人间”的出世感。尤其在清冷的冬日,人潮不那么澎湃,从山里沿海岸线回市区,左边是闪闪发光的海面,右边是诗意婆娑的青山,橘子般的夕阳在海浪般的山路上时隐时现,“微旅游”的幸福感让多巴胺爆棚。这时候,崂山很熨帖、很祥和的私家感觉,会以“稳准狠”的气势直抵心灵最柔软的地方,那是一种自家后花园才有的松弛和小雅。

崂山的天生丽质自成一体,无论是风景、风情还是风物。1904年,德国人在柳树台上建有麦克伦堡疗养院。20世纪30年代初,这里成为崂山大饭店,成为全国有名的集旅游、餐饮、娱乐、休闲、疗养一体的综合性大饭店。“到崂山去避暑!比牯牛岭凉爽,比莫干山宏大,比北戴河美妙……”该饭店还提及,既可供应西餐,也可提供樱桃采摘。“左手樱桃枝,右手威士忌”的有趣混搭打卡,其洋气与霸气,遥遥领先当下很多网红景点的气质。

每年8月左右,是青岛气候渐入佳境的时令。这时候,位于崂山深处一个仙境般的渔村,也迎来了一年中最欢天喜地的时刻。蜿蜒旖旎的海岸线,阳光像金子一样打在海面上,点点渔船快活地穿梭在海上,仿佛一幅天然的“渔舟唱晚”图。实际上,这是渔民们收获海蜇的丰收场景。海风与海浪彼此召唤。崂山的海味中,蕴含着风物的得天独厚,亦有人情的醇厚执念。在海鲜菜系中甚是清新脱俗,每一口都是大海的味道。

若没有崂山水的底色,可能青岛就无法拥有茶、啤酒、矿泉水、可乐以及“网红”白花蛇草水。有一种说法,青岛人的三餐里,几乎都是崂山“食光”。甚至在青岛的农贸市场购物,卖家通常也有个很傲娇的口头语,叫“崂山本地”的。例如,王哥庄大馒头、萁留(崂山杂粮窝头)、地瓜面包子、山鸡蛋、拳头菜、金钩海米、会场螃蟹、海蜇、甜晒鱼、海水豆腐、海蜇宴、崂山参、崂山菇以及南茶北引到崂山的绿茶……崂山的山货和海货不胜枚举,饮食体系既有农家宴、渔家菜特有的豪迈、浓稠之味,也不乏精工细作的小情小调,但食材的花样百出和扎实本真,正是“山风”魅力所在。

正如崂山之于青岛是一座泛着母性光华的山,庇护城市在日月流连中绮美并丰盈。崂山的生态密码与大自然完美通灵,其孕育的所有物种皆因崂山之魅和崂山水之灵气而活色生香,凌云于他物。崂山深处的农事,与时光向前若即若离,小心地保有着这座山最本真的灵气,所有物产皆浸润着有故事的仙气。(青岛日报/观海新闻记者 崔燕)

青岛日报2025年8月26日6版

责任编辑:王逸群