克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛作为热门候选人获得诺贝尔文学奖并不意外,但足够惊喜,他挑战阅读极限的独特文本足以唤醒我们的文学好奇心——

一个用绵密长句解构世界的匈牙利人

2025年诺贝尔文学奖颁出当晚,“99读书人”图书编辑骆玉龙在直播间不动声色地举起一本10月份刚刚面世的中文版新书——克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的短篇小说集《世界在前进》,这一刻做书人的惊喜无以言表,都化作书封上的那句:“这个世界在前进吗?是的,但不是以你我所料想的方式。”

匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛本人,这位新晋诺贝尔文学奖得主对于获奖会作何反应呢?他在2009年曾经公开表示:几乎所有的奖都是艺术最危险的敌人,就像毒药一样。因为成就会毁掉一位艺术家,诺贝尔奖尤其是一种摧残。拉斯洛用“艺术家”指代“作家”的称谓,似乎也印证了诺贝尔文学奖的颁奖词“他在世界末日的恐怖中,重申了艺术的力量”,读者会在他出道即巅峰的处女作《撒旦探戈》中,发现连续两页纸的无段落、无句号绵延长句,那是将文学视为艺术的作家意味深长的任性表达;小说集《世界在前进》里,不仅长句带来的压迫感更加强烈,《伊斯坦布尔天鹅》一篇的标题后,居然出现了12页的空白,向读者直观呈现了一件观念艺术作品;同样,超现实主义的笔调、高度跳跃的叙事结构与长难句的叠加,在另一部长篇《反抗的忧郁》中也建构起独属于拉斯洛的艺术美学。

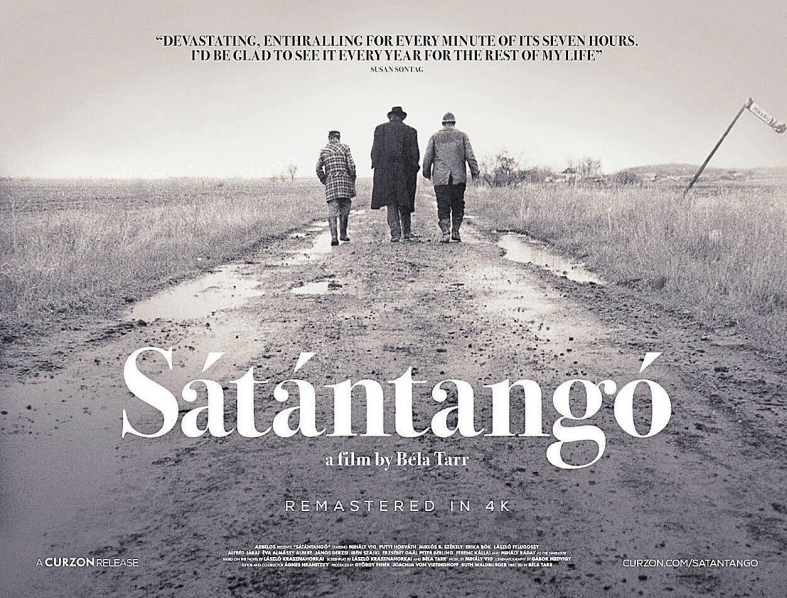

由克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛亲自操刀改编的长达7个半小时的黑白电影《撒旦的探戈》成就了导演贝拉·塔尔的影史经典。

文学奖项会促使我们迫切地关注这样一位以疯狂原创力“挑衅”读者的艺术家,特别是在一个原创个性正日益匮乏的文学世界里,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的独特足以扭转我们的审美偏见和对文学的失望情绪。当我们沉浸于他绵密的长句之时,更是在他所营造的奇特氛围里感知自己的境况、生命的真相。

无论就作品还是写作者自身,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛都称得上一个独特的存在,这为2025年度的诺奖平添了品读的趣味。2009年拉斯洛的一次中国之行,媒体大抵使用了如下词汇来形容对他的第一印象:高大英俊,风度翩翩,多才多艺。他精通音律,钢琴吉他信手拈来,这大概也是他惯用富有节奏韵律的回转长句的缘由。匈牙利语翻译家余泽民对他的第一印象同样美好:“大凡第一次见到拉斯洛的人,都会被那双波斯猫般的眼睛和裘德·洛式的微笑迷住,他讲话的音调也温和、委婉,如同朗读自己小说中绕山绕水的长句。”

与此同时,拉斯洛对写作意义的回应则极富理想主义色彩:他希望小说能够感染读者,让他们对自身做一个小小的个人革命,继而改变当下过于物质、低级乏味的生活方式。他亦毫不避讳地以一个勤于做普世思考的哲人口吻告诉我们,人类所有自以为聪明的努力,都逃不出魔鬼的圈套,所谓的进步,不过是像电脑程序一样不断更新换代的毁灭。这也是拉斯洛所有小说萦绕的永恒追问——人类到底是在进步还是轮回?

就在本周,拉斯洛发布了致出版方的诺奖获奖官方声明:“获颁诺贝尔奖,我深感欣慰——尤其因为这个奖项印证了文学始终自在生长,它超越种种非文学期待,至今仍被人们阅读。对于读者而言,文学确证着美、崇高与庄严仍可为自身存在而存在,甚至能为那些生命之火渐趋微茫者带来希望。心怀信念——纵然看似毫无凭据。”

这个用绵延长句和独特艺术审美解构世界的匈牙利人,用他力道生猛的文字重新唤醒我们对于文学的好奇心,并激发我们以另外一种方式理解世界。

公认“难读”的作家

在斩获2025诺贝尔文学奖之前,坚持用母语匈牙利语写作的克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛于文学界并不陌生。

他在1985年出版首部长篇《撒旦探戈》,备受文坛赞誉,由他操刀改编的长达7个半小时的同名黑白电影亦是经典;他在匈牙利包揽了包括科苏特奖在内的几乎所有重要文学奖项;1987年他移居柏林后,又凭借长篇小说《反抗的忧郁》在1993年获得德国年度最佳文学作品奖;2014年他获得美国文学大奖;2015年摘取国际布克奖,成为首位获此殊荣的匈牙利作家……此前他已是诺贝尔文学奖预测榜单上名列前茅的常客,以至于小说英译本的出版人、爱尔兰著名作家科尔姆·托宾十多年前就已预判,这个匈牙利人定会将诺奖收入囊中。

然而无论作家如何受到主流文学奖项的青睐,都无法改变其作品“难读”的口碑,拉斯洛的小说即便是匈牙利读者也有点望而却步,翻译家的感受则更深刻。

作为目前拉斯洛小说中文译本出现频率最高的译者,旅匈翻译家余泽民在最早翻译《撒旦探戈》时已是“叫苦不迭”,他曾在译林出版社出版的《撒旦探戈》序言中吐槽:整部小说从头到尾都是这样黏稠、缠绕、似火山熔浆涌流的句子,而且不分段落,让人读得喘不过气。2023年浙江文艺出版社引进出版《反抗的忧郁》,这位翻译家的煎熬程度有增无减,他在小说的前言里再度坦陈:翻译《反抗的忧郁》要比翻译《撒旦探戈》更具挑战性,因为从匈牙利语来看,《反抗的忧郁》语句结构要比《撒旦探戈》更复杂更细腻更圆熟,要想跨越两种语言的隔阂,尽可能多地传递“克拉斯诺霍尔卡伊式”语言既熟悉又陌生的语调和语感,确实十分折磨人。

余泽民只能想象作家如果会中文,该如何组织这些迷人的句子。凭借与作家近三十年的交情,余泽民会在脑子里回想拉斯洛讲述时的声调、语速、顿挫和眼神,用匈牙利人的话讲就是“钻到他的皮肤下”。即便如此精益求精,中文译本依然难逃挑剔读者的龃龉,豆瓣读书里读者对于拉斯洛经典长句的译文不乏微辞。据说拉斯洛作品的英语译者也面临同样的困境,这也是他们能连续获得翻译大奖的原因,评论家们一致认为,他们发明了一种“克拉斯诺霍尔卡伊式英语”。而翻译家余泽民则发明了一种“克拉斯诺霍尔卡伊式中文”。

意味深长的长句

关于“克拉斯诺霍尔卡伊式”长句,此处浅尝一二——

“沉浸在波涛汹涌的时间里,他冷静地意识到自己像斑点一样渺小的存在:他看到自己毫无防卫、无可奈何地像受难者一样站在这个滚动的地球上,他的出生与死亡的弧线脆弱地呈现在惊涛翻卷的大海与雄壮崛起的山峦之间喑哑无声的激战中……”这是《撒旦探戈》中的句子,女作家鲁敏称其“庞然推进、四顾无人、粘粘乎乎、有如末世呈现的面貌”,对于文学写作者和读者无疑有着“独特的滋养强健之功效”。

还有来自小说集《世界在前进》中《站着流浪》一篇的段落:“只要能够准确地知道——这才是首要任务——我们身在何处,这需要一种能力,需要实用的知识让我们确定自己究竟身在何处——这不仅仅是一种方向感,或是某种深埋于内心的神秘感受——让我们与这种知识保持联结,才能选择正确的方向;我们需要一种感觉,那就像紧握在手中的某种特殊导航设备,它能帮我们辨认:此时此刻,我们身处令人无法忍受的,寒冷、悲伤、荒凉、死寂的十字路口,必须离开,这不是人类能够生存、延续的地方,人类在如此阴冷潮湿、可怖黑暗的空间中除了呐喊着离开、不要回头之外别无他法,现在就离开,没有犹豫,立刻离开,沿着早已设定好的路线,目光凝聚前方,一个人的目光当然要注视着正确的方向,而选择这个方向似乎并不那么令人痛苦和困难,除非发现这种实用的知识,这种特殊的感应仿佛成功设定了空间中从悲伤向死亡延伸的坐标,突然,“照常理来看”,我们会说从这里出发应该向这个或者那个方向前进,就是说,或者与这个,或是与那个完全相反的方向才是正确的目标;只不过,也存在这样一种可能性,那就是所谓的“非一般情况”,当这种感觉,这种实用的知识能够被证明具有极高的价值时,便能宣告我们选择的方向是正确的,它告诉我们:前进吧,没问题,就是这个方向,好吧——但这同样的感觉也告诉我们相反的方向一样是正确的,好吧,所以这就是站着流浪,……”没有句号,没有段落,再读下去依然没有。

虽然拉斯洛挑战阅读极限的“难读”已声名在外,但不得不说,读者感受更多的是对一个身处犹疑不定状态的荒诞人物的共情,当你身处无所适从的现实处境中,定然会产生同样的感受:一种思绪翻涌、语无伦次的窒息感。

2015年布克奖颁奖词给予拉斯洛的长句最高赞美:“精妙的长句不仅有着惊人的长度,而且在庄重、直白、揶揄和阴郁的语调中天马行空地自由切换,史诗般的句子就像一个巨大的滚雪球,把所有的荒诞和意外糅进音乐般不朽的段落之中。”

这让人联想起由拉斯洛担纲编剧、贝拉·塔尔导演的影史经典《撒旦的探戈》,在拉斯洛看来,七个半小时的电影时长其实并不长,他们只是想拍摄出日出和日落的过程,这正是画面需要的时间,而观众由此身临其境。他解释说,每个镜头和镜头中每个细节都有意义,正是这些细小的意义组成完整的作品。这也是电影时间的意义所在,“我们想让人们感觉到日出的状态,而不是简单地告诉他们:现在太阳出来了。”或许这也正是他小说中长句的意义所在。

一个悲观主义者?

“什么是幸福呢?是爱吗?我觉得不是,爱是痛苦的。幸福是一种幻觉,也许你可以幸福上那么一两分钟,但之前和之后都是悲伤的。没有什么理性的原因让我可以快乐起来。”这是克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛一次接受媒体采访时所言,透露着悲观主义的气息。他说,“当我回顾人类历史,有时我会觉得是一出喜剧,但这喜剧让我哭泣;有时又觉得它是出悲剧,但这悲剧让我微笑。我觉得我的书是哲学,是关于痛苦的哲学。”

“克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的句子始于希望,却总在层层递进后抵达贝克特式的荒诞终局:万物湮灭,真实虚妄,世界难以承受。这种绝望竟意外地妙趣横生。”《纽约时报》对拉斯洛和他作品的评价显然已经超脱了悲观主义抑或绝望主义的范畴,他更像是一个理性的旁观者,用绵延独特的长句解构这个世界。

出版于1989年的《反抗的忧郁》对于解读拉斯洛其人可能更具说服力,对东欧人来说,那是历史剧变的重要年份,希望的兑现,也伴随着动荡、暴力和令人惶然的未知,匈牙利人拉斯洛向我们描绘出冷战末期东欧社会危机重重的衰败景象,翻译家余泽民在小说的前言中这样写道:“我们会在阅读中会惊愕地发现:这位被苏珊·桑塔格称作‘当代最富哲学性的小说家’‘撰写匈牙利启示录的大师’的作家,竟用文学的方式预言了旧世界很快将像雪崩般地轰然崩溃。然而,接下来的问题是:旧的秩序崩溃了,新的秩序就会好吗?在我看来,作者在小说中呼应了梁漱溟父亲在自杀前向儿子提出过的那个终极诘问:这个世界会好吗?”在小说《反抗的忧郁》里,作家以一出巡回马戏团导致的权利更迭的闹剧再度提出他的永恒追问——人类到底是在进步还是轮回?当小说中的旧秩序一夜间崩溃,新的铁腕人物现身,而民众似乎经历了新的轮回,一切都发生改变,一切都未改变。

在余泽民看来,“拉斯洛是一个彻头彻尾的忧伤主义者,他属于先天下之忧而忧的那类严肃作家,也许今天会被许多人讥笑,认为他杞人忧天,庸人自扰,”而这不正是撰写启示录的“先知们”的宿命吗?

看过世界的人

在获得诺贝尔文学奖之后,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛最为国人欣喜念叨着的,是他对中国传统文化的钟爱。他爱听京剧,尤爱诗人李白,他说他读过大作家科斯托拉尼、大诗人沃莱什、普利策奖得主法鲁迪等人翻译的李白诗歌,惊讶于在唐代的中国怎么会出现一位欧洲人眼中的现代诗人?

拉斯洛不独爱中国,我们从翻译家余泽民那里知道,他是一个看过世界的人。“1987年,第一次离开匈牙利,拿着西德人给他的DAAD奖学金在西柏林生活了整整一年。柏林墙倒塌后,他成了一个名副其实的世界公民,不仅经常往返于德国和匈牙利之间,还先后旅居法国、西班牙、美国、英国、荷兰、意大利、希腊和日本,还有中国。”1996年,他循着自己绘制的一张标注有李白一生踏过的山川河流的中国地图,追寻这位中国古人的足迹——坐火车到曲阜,拜访孔夫子的文庙,沿着黄河,到西安,去四川,最后顺长江而下,过三峡,抵武汉……两个多月里,逢人的开场白都是“你知道李白吗?”。无论行至哪里,他都保有与那些居于社会底层人们交流的习惯,这在他创作首部作品《撒旦探戈》时就是如此。对他而言,这个过程是最有趣的。

后来他在面对中国媒体采访时直言不讳:“我无法忍受人们投入如此多的力量,以如此难以置信的速度,都仅仅是为了追逐钱。比如佛寺,在旅游业的狂热下,每个寺庙都有饭店,最糟糕的是饭店的建筑与古老的佛寺毫不相称。我感到痛苦,这个新的中国正在逐渐失去它古老的文化……”拉斯洛所讲的是2002年的中国,那一次,他对所有遇到的中国人都提出相同的问题:“如果你看到中国传统文化渐渐消逝,你会像我一样难过吗?”(青岛日报/观海新闻记者 李魏)

青岛日报2025年10月17日7版点击版面查看全部内容

青岛日报2025年10月17日7版点击版面查看全部内容

责任编辑:王亚楠