日前,在2025.青岛创投风投大会期间,阳光恒益私募基金管理有限公司正式揭牌,标志着青岛成为全国第5个落地保险资金私募证券投资基金的城市。

阳光恒益由阳光保险集团旗下的阳光资产设立,将作为基金管理人发起设立总规模200亿元的私募证券投资基金。

阳光保险是国内最大的民营保险企业之一,在《2025中国民营企业500强榜单》中,以901.45亿元营收位列第115名。

由此,青岛又引入了一股强大的金融活水。

与此同时,青岛密集落地、组建各种基金,可谓遍地开花。

首先是利用政策红利,整合国内头部资源。截至去年底,工银投资、农银投资、中银资产、建信投资和交银投资5家AIC均已在青岛设立股权投资试点基金,已落地的6只基金目标总规模达140亿元。

其次是聚焦新兴产业,挖掘本土的资源。

比如,9月3日,青岛智联绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,出资额10亿元人民币,投资方向大概率是智能汽车等领域。

再比如,5月14日,青岛海尔创业投资有限责任公司与青岛市创新投资有限公司代表共同签署青岛市具身智能机器人产业基金战略合作框架协议。该基金目标规模达100亿元。

在创投风投大会上,青岛更是宣布构建创投基金、产投基金、重点项目协同基金“3+N”政府引导基金体系,吸引社会资本打造规模不低于3000亿元的基金矩阵。

青岛为何如此热衷“搞钱”?

其背后是城市经济发展逻辑之变。当下城市的发展,要么产业强,要么金融强,理想状态是两者都强。

青岛现有的产业结构,新兴产业存在明显短板,要想补上短板并非朝夕之事。

相比而言,以青岛的经济体量和城市地位,构建庞大的基金矩阵,强化金融能力要容易一些。

因此, 建立如此大的“资金池”,隐隐透露出青岛新一轮发展的思路变化,要用更为市场化和精准的策略,充分发挥金融作用,押注新兴产业和城市未来经济。再退一步讲,即使青岛孵化能力弱,聚集在青岛的基金,也会为自己找出路,面向全国撒网,为青岛“买”来想要的产业。

青岛之所以下力气,一大原因是现代产业发展逻辑的改变。

无论是半导体、人工智能,还是低空经济、生物科技等领域,新兴产业通常是人才、技术和资本密集型。在企业成长过程中,往往需要大胆、耐心的资本,投早、投小。

举个例子,青岛中微创芯电子有限公司是一家专注于新型功率半导体器件开发的高科技公司,公司已经掌握了比肩国外大厂的第7代IGBT芯片设计技术和目前国内集成度最高的IPM封测技术,专注于工业、汽车和家电类IGBT器件及应用解决方案开发。它在西海岸的项目,预计总投资近10亿元,年产值15亿元。

去年7月,该企业获得了青岛资本的关注。由青岛国信领投,源创多盈投资与云晖舜和基金跟投。

在资金的助力下,该公司快速成长,“在新型功率半导体器件领域的研发和产业化进程迈入了新的发展阶段”。

这一微观案例,恰是当下科技企业对资本需求的缩影。青岛坐拥各种类型的基金,从城市角度而言,通过广撒网的模式,投100个哪怕押中几个高成长性的企业,就会对城市产业带来巨大改变。杭州、合肥、深圳等城市已有多个年成功经验。所以,这个思路,没有问题。

另外,青岛尝到了基金市场化运作的甜头。

国庆节前,奇瑞汽车在港交所正式上市。截至10月9日收盘,股价为32.66港元,总市值1866亿元。

奇瑞汽车混改上市的过程中,有青岛国资背景的青岛五道口基金曾深入参与,虽然后来大幅减持,但在奇瑞汽车最新的股权架构中,青岛市区两级国资合计持股8.832%,总计市值约160亿,是赚了钱的。

更主要的是,通过投资奇瑞汽车,青岛引进了总投资230亿元的奇瑞整车项目、奇瑞KD件生产车间建设项目等多个项目,实实在在提升了青岛的产业结构。

今年上半年,奇瑞青岛整车产量4.22万辆,产值63.33亿元,同比增长67.36%。对青岛经济的贡献可见一斑。

2024年7月,青岛公布的数据显示,仅青岛市政府引导基金累计参股基金超过100只,聚焦国家、省、市重点产业方向,通过参股基金累计对1000余家企业实施股权投资,已助推盘古智能、科捷智能、海泰新光等70余家被投企业登陆国内外资本市场。

另一个值得注意的是,青岛本轮的基金组建潮之中青岛国资的动向。一句话:要担当“主力”。

几大平台都已下场组建基金,投资新兴产业。

今年,青岛出台《青岛市市属企业主责主业管理办法》,对市属国企的发展方向作了明确定位,要跳出传统产业,集体向“新”,“指挥棒”明显变化。

例如,华通集团的定位,为聚焦“新一代信息技术产业”,致力于打造为青岛市新一代信息技术产业孵化平台,依托新组建的青岛数据集团,引领全市数据要素发展;

城投集团以“新能源产业”为拟培育主业,提升绿色能源、智能网联新能源汽车等战略性新兴产业竞争力;

地铁集团以“低空经济产业”为拟培育主业,推动全市低空经济产业发展。

实际上,不少国企在所承担的新兴产业领域几乎一片空白,如何快速破局,金融堪称最直接、有效的手段。参股抑或是控股,都会变成国资涉足新兴产业的新成绩。

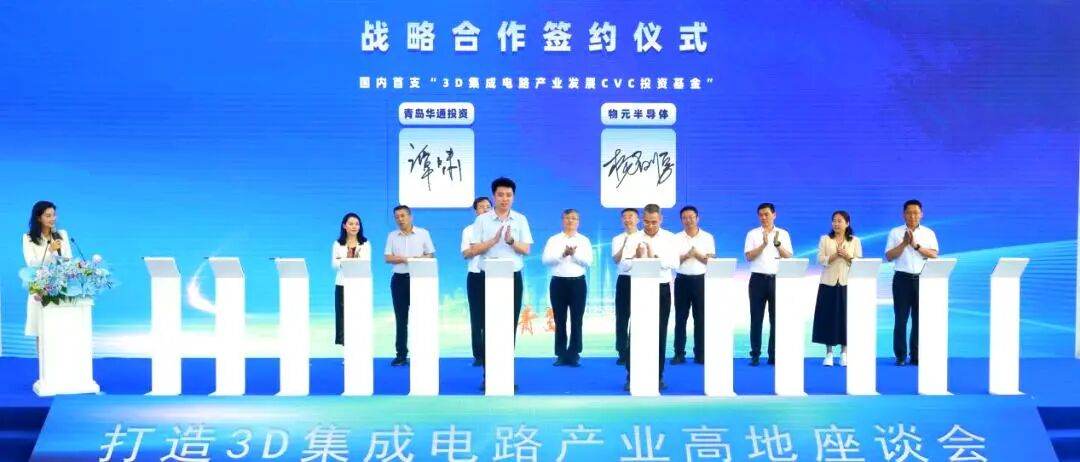

正因为如此,华通集团旗下的华通创投和物元半导体成立了国内规模达10亿元的首支“3D集成电路产业发展CVC投资基金”,专门投资上下游企业。

青岛财通集团成立了3支引导基金,分别为青岛市财通创业投资引导基金合伙企业(有限合伙)、青岛市财通项目协同引导基金合伙企业(有限合伙)、青岛市财通产业投资引导基金合伙企业(有限合伙),基金出资额均达到100亿、总规模达到300亿。

对国企的倒逼与转型,在客观上促进了资本向青岛的聚拢。毕竟,有国企的站台,资本更愿意来“搭伙”。

当然,在青岛国资转型与向“新”的过程中,不可避免会出现投资失误或者损失。而如何规避利益输送,以及辩证看待盈亏、平衡损失收益,将考验城市的管理者的智慧。