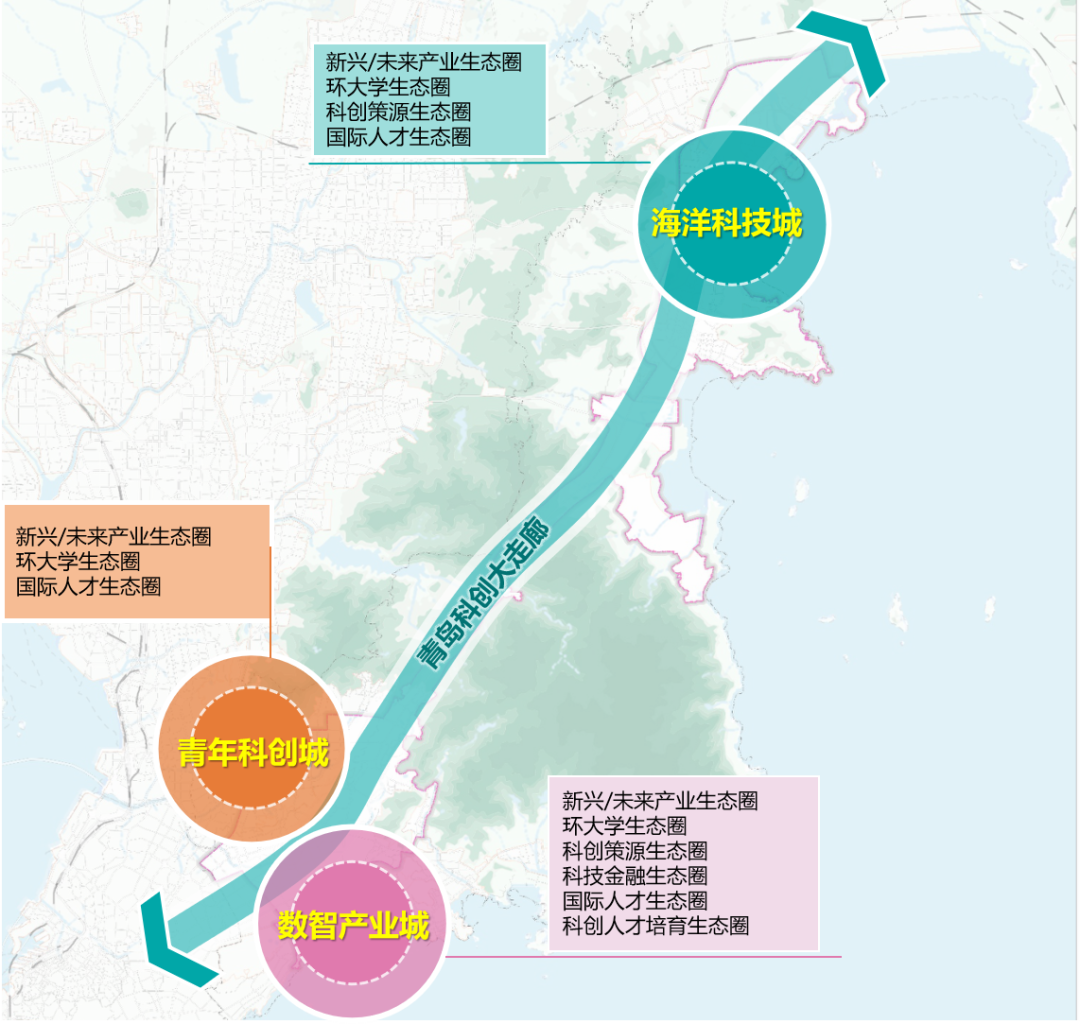

北起蓝谷,穿越李沧,南至崂山,在青岛,一条科创大走廊正沿滨海大道加速崛起。

19日,市委书记曾赞荣,市委副书记、市长任刚专题调研青岛科创大走廊建设推进情况。市人大常委会主任梅建华参加调研。

将分散的创新资源拧成一股绳,让创新链、产业链、资金链、人才链深度交织、同频共振。这条“跨越山海”的创新走廊,将是我市面向“十五五”打造科技强市的重要支撑,培育壮大新质生产力的“强引擎”。

01

海陆并进

科创大走廊的活力,藏于实验室的技术攻关、生产线的高效运转与成果转化的实景之中。此次调研的企业、院所与高校,串联起青岛科技创新的实力图谱,彰显出海陆并进、产学研协同的鲜明特质。

深耕智慧海洋十余年,青岛励图高科信息技术有限公司打造了全国海洋领域唯一国家级特色型工业互联网平台,聚焦大数据、大模型、大平台建设,构建全链条智慧海洋解决方案。其打造的“逍遥智海”大模型体系,覆盖水产养殖优化、渔港安全管理和精准气象预测等领域,实现病害预警、智能监控、气象预报等40多个应用场景,已在市场端实现广泛应用。

励图高科打造的iSEAPLAT智慧海洋产业互联网平台。

在第三代半导体产业领域,今年4月落地李沧的泽华半导体科技(青岛)有限公司以微米级精度突破技术极限,生产世界最轻最薄的微型光源。当前,泽华半导体首条晶圆级封装产线已试生产,意向订单超2亿元,在智能穿戴、医疗等领域快速崛起。

科研院所是源头创新的源泉。扎根崂山,北京航空航天大学青岛研究院建有虚拟现实、集成电路、医工交叉、人工智能等多个国家级、省级科创平台,孵化了致真精密等“小巨人”企业。

山东大学生物制造中试平台聚焦生物制造前沿领域,构建了多元化、综合性的中试服务体系,已与山东福瑞达生物股份有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司等多家企业建立合作实验室或研究院。未来2—3年内,该平台将围绕生物制药、化妆品、能源等六大领域,立足山东、辐射全国。

源头创新的下一步是成果转化。由国实科技集团负责建设运营的崂山实验室成果转化基地,聚焦海洋电子信息、深海开发、海洋机器人等重点产业方向,开展成果转化、创新孵化、产业培育及科技推广咨询等全链条服务。建有海洋智能计算成果转化概念验证平台、海洋智能装备中试生产平台等成果转化支撑平台。目前,该基地已引入产业链上下游企业24家。

头部企业整合上下游产业资源,能加速形成产业生态。刚刚启动运营的海尔新能源产业互联网生态园,由海尔新能源科技有限公司与青岛蓝谷管理局共同打造,聚焦绿电、储能、智慧能源控制器等三大板块,剑指海尔新能源板块的总部基地。该生态园将为科创大走廊绿色经济发展增添重要推动力。

海尔新能源产业互联网生态园。

02

在借鉴中创新

放眼全球,从美国硅谷101公路科创走廊、波士顿128号公路科创走廊,到日本“东京—横滨—筑波”科创走廊,这些创新高地凭借完善的协同机制、充沛的资源供给,孕育支持着苹果、谷歌、丰田、索尼等一批顶尖企业的创新发展。

在国内,杭州城西、宁波甬江两大科创大走廊的探索实践,更为青岛提供了宝贵的借鉴经验。

杭州城西科创大走廊仅39公里的东西向范围内,聚集了阿里巴巴总部、VIVO全球AI总部、字节跳动等头部互联网企业,创新密度令人瞩目。

其发展秘诀,除专项资金支持,杭州还在核心区实行单独统计、单独规划,市级层面给予土地指标倾斜,在考核指标上减少限制,促进创新要素自由流动。

宁波甬江科创大走廊以“高位统筹+资金保障”为核心抓手,市区两级每年合计提供10亿元专项资金,支持引进重大创新平台与产业项目。眼下,总投资260亿元的甬江实验室正在这里崛起为世界级新材料创新策源地。

青岛在注重学习先进地区经验的同时,更立足自身资源禀赋,探索符合自身实际的科创大走廊建设路径。

青岛的科创大走廊有着独特的海洋基因与空间布局,如何将这些优势转化为创新胜势,成为青岛正在破解的时代课题。

记者了解到,青岛已制定科创大走廊建设方案,随着相关措施落地,这条跨越崂山、李沧与蓝谷的创新走廊将在借鉴中创新,在探索中前行。

03

从“形合”到“神合”

青岛科创大走廊并不是“平地起高楼”,而是有着坚实的发展基础:

金家岭金融集聚区内,金融机构和类金融企业超750家;

株洲路轴线上,虚拟现实、人工智能等新兴产业集群蓬勃发展,是青岛上市公司最集中的区域;

李沧区青年科创城崛起,教育科技人才加速一体化发展;

蓝谷集聚了崂山实验室、国家深海基地等“国字号”科研机构,形成了国内领先的海洋科研集群……

此外,在这条大走廊上,还布局着山东大学(青岛校区)、中国海洋大学、青岛大学、青岛科技大学等高校,是青岛创新人才的“蓄水池”。

青岛蓝谷。

青岛建设科创大走廊的目标远不是创新资源的“物理整合”,而是追求更高层次的“内在协同”。

目前,大走廊已具备创新链、产业链、资金链、人才链基础,未来发展的关键是打破区域壁垒,实现从“形合”到“神合”的跨越。

实现这个深层次目标,青岛要强化“顶格推进”的机制,通过高位统筹打破跨区域协同的体制机制障碍;

要围绕平台建设、企业培育、人才引育、成果转化等核心环节,在政策支持上精准有力;

要将科创大走廊视为一个有机整体,在重大项目招引等方面统筹协调,鼓励各区域协同联动、优势互补。

协同的深度,更体现在创新资源的“共享”与产业发展的“外溢”。可以通过鼓励组建创新联盟、共同申报科研项目、共建创新平台等方式,让高校院所的科研设备、企业的产业资源、金融机构的资本优势实现最大化利用。

当然,还要强化各区域的产业承接能力,推动先进技术成果落地转化,才能最终实现科技创新、产业创新与城市发展的有机融合。

青岛科创大走廊,连接的不仅是地理空间,更是机遇与未来。随着各类协同机制的落地实施,这条“跨越山海”的创新走廊将成为城市高质量发展的“新引擎”。

记者|耿婷婷 编辑|王萌

责任编辑:宋尉嘉