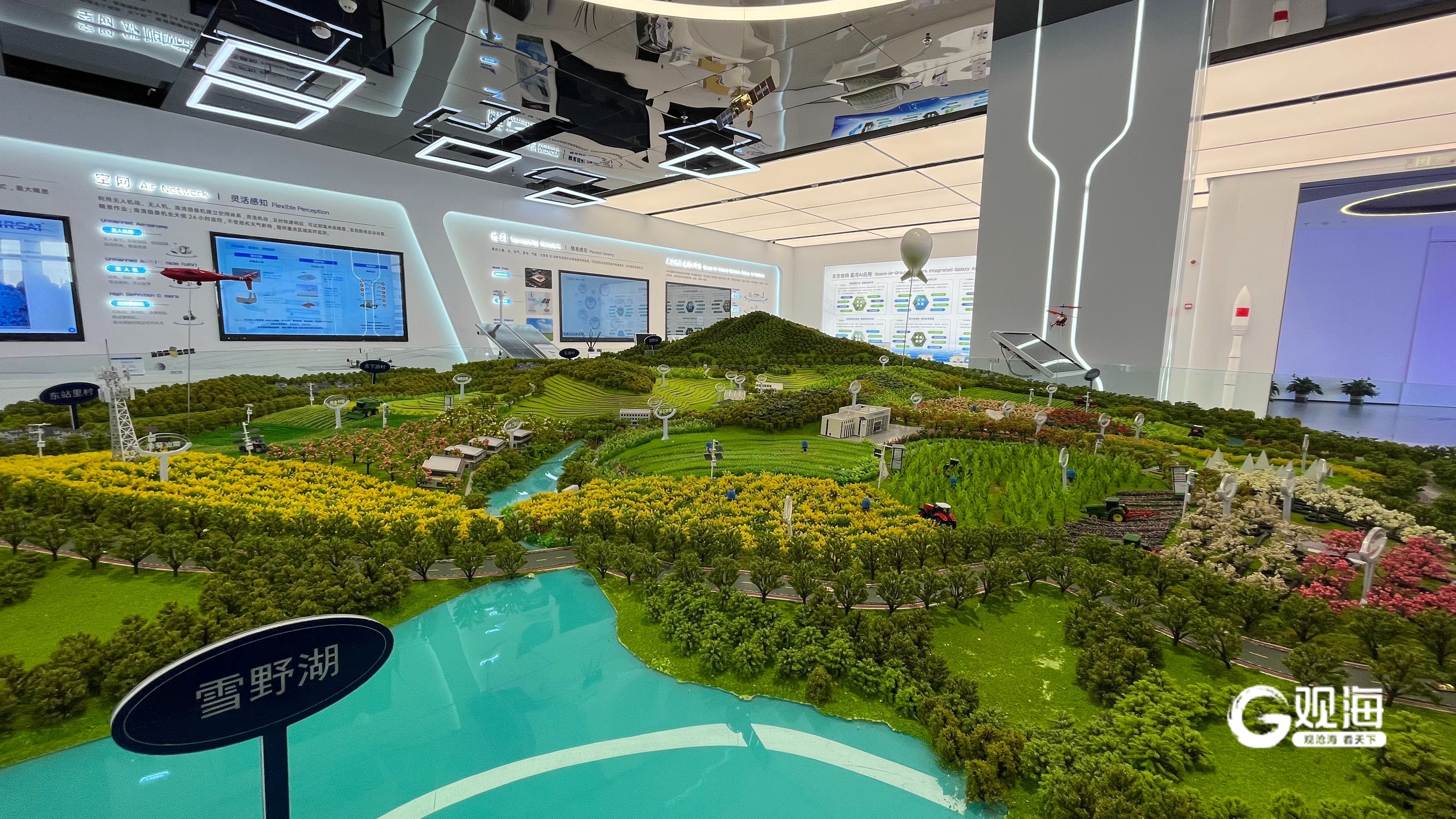

青岛日报社/观海新闻11月23日讯 数字大屏上,田间气象、作物长势、土壤墒情等数据实时跳动,卫星遥感勾勒的绿色图谱与无人机巡田传回的高清画面交织……记者跟随“片区化推进乡村振兴的山东实践”主题采访团走进中科北斗数字农业示范基地展厅,一幅“天空地网”赋能现代农业的画卷在记者眼前徐徐铺展。

在莱芜雪野湖畔,7亿元投资、1814亩土地承载的不仅是数字农业的技术探索,也是乡村振兴与农业现代化的新实践。“我们要让农业彻底告别‘靠天吃饭’。”中科遥晟(山东)遥感技术有限公司董事长陈旭峰道出基地的核心使命。

陈旭峰这份底气,源于苍穹之上的技术支撑。“自有‘莱芜遥晟01、02星’组网而成的AIRSAT凌云星座,搭配每日巡田的无人机与密布田间的传感器,构建起覆盖‘天、空、地、网’的全维度监测体系。”陈旭峰介绍。

记者了解到,该套体系中六大核心研发中心各司其职:天空地网一体化融合技术研发中心打造的“星河AI平台”,实现了全区域、全天候的自主数据采集与智能决策;卫星遥感应用及快速反应中心构建的全链条服务体系,达成小时级重访能力;低空保障、智能装备等研发中心则为技术落地提供了硬件支撑,从无人机场到耕种管收智能机械,形成了完整的技术闭环。

在安子湾村的200亩丹参试验田,技术的力量已转化为实实在在的产出。依托“天空地网”一体化监测体系,该平台深度赋能产前、产中、产后全链条。“产前精准整地优化土壤条件,产中通过卫星遥感与地面传感联动实现精准播种、施肥、施药与灌溉,产后则在收获、运输、仓储各环节实现减损。这套系统可使农产品综合损失减少8%,产量提升6%至8%。”陈旭峰表示,看似不起眼的百分比,换算到田间地头,便是每亩多收数十斤粮食。

技术突破的最终归宿,是土地的产出与农民的收益。基地创新推出的“星合农社(CTD)”模式,破解了小农户面对大市场的痛点。通过“订单化种植”为农户锁定销路与收购价格,再以集中采购种苗、化肥及全程技术指导的方式,大幅降低生产成本与市场风险。据悉,该模式已完成初步验证,明年将以“一个中心村带动五个村”的片区化策略在雪野街道快速复制,让数字红利惠及更广阔的乡野。

在乡村治理领域,该平台同样发挥着重要作用。整合人、地、房20类数据搭建的数字乡村体系,实现了生态监管、人居环境、公共服务等功能的数字化升级,显著提升了乡村治理效能。而太空育种及数字化种苗繁育中心的布局,为农作物品种改良提供了新路径,构建起“太空诱变+地面组培”的快速育种体系。

中科北斗基地的实践,更深远的意义在于重构农业发展与乡村振兴的新型产业模式。通过农业全产业链的科技赋能,不仅提高了生产精准度和效率,更在水资源保护、绿色防控、化肥农药科学节约等方面取得显著成效,有效减少农业面源污染,推动农业向智能化、可持续化方向转型。

记者手记:

踏访中科北斗数字农业示范基地,数字技术在这里成为连接小农户与大市场的桥梁,让科技红利真正流淌到田间地头。这些亲眼所见的画面,让记者深切感受到数字农业赋能乡村振兴并非遥远概念,而是可行且深刻的实践。

数字乡村让治理更高效,绿色技术让土地更可持续,太空育种为农业注入长远活力。雪野湖畔的实践证明,数字农业不是对传统农业的替代,而是用科技唤醒土地潜力、赋能农民增收的革新。这种“科技+产业+农户”的模式,既有技术硬支撑,又有人文软关怀,其可复制性恰是乡村振兴需要的火种,让我们看到了农业现代化与乡村繁荣共生的新路径。(青岛日报/观海新闻记者 黄光丽 文/图)

责任编辑:周晓