青岛日报社/观海新闻9月1日讯 庚子年文坛大事件!贾平凹两部长篇小说新作,《暂坐》和《酱豆》,今天由作家出版社同时出版面世,这是贾平凹创作的第17部和第18部长篇小说。而《暂坐》,则成为作家70岁之前创作的最后一部长篇。

《暂坐》:贾平凹的首部都市女性视角小说

《暂坐》是贾平凹第二部城市小说,首部真正意义上的都市女性视角小说,灵感来源于贾平凹常去的一家茶室,在该书的“后记”里提到创作缘起,贾平凹说:“茶庄在的那些年,我每日两次都在那里喝茶,一次是午饭前,一次是晚饭后。喝到了好茶就只能再好,不能将就,我已经被培养成喝茶‘贵族’了,茶庄却搬走了。突然就有了写《暂坐》的念头。”

《暂坐》以西安城为背景,讲述了一群独立奋斗的都市女性在心灵上相互依偎的故事。以生病住院直到离世的夏自花为线索,以暂坐茶庄的老板海若为中心,刻画了红楼群芳般的众生相。她们神秘着,美丽着,聚散往来之间,既深深吸引人,又令人捉摸不透。而茶楼里的世态炎凉正是社会的缩影,环环相扣的命运展示着人物的生存状态和精神状态。在颇为烦琐碎的日子里,看得到茶艺、书画、古玩的美,悟得出上至佛道下至生活的智慧。在大巧若拙、余味无穷的文字背后,仿佛作者就在茶庄楼上,慈悲而关切地看着:人生短暂,且来小说里坐坐。

评论家王春林说:“正如同在浩大的宇宙时空面前倍感自身的渺小,陈子昂因而发出‘独怆然而涕下’的感叹一样,贾平凹借助于《暂坐》中那一群城市白领女性的故事所传达出的,其实也正是人生太过短暂,整个过程差不多也就相当于到这个被命名为‘暂坐’的茶庄坐着喝了一会儿茶的模样。人生终归不过是一个‘暂坐’的过程而已。”

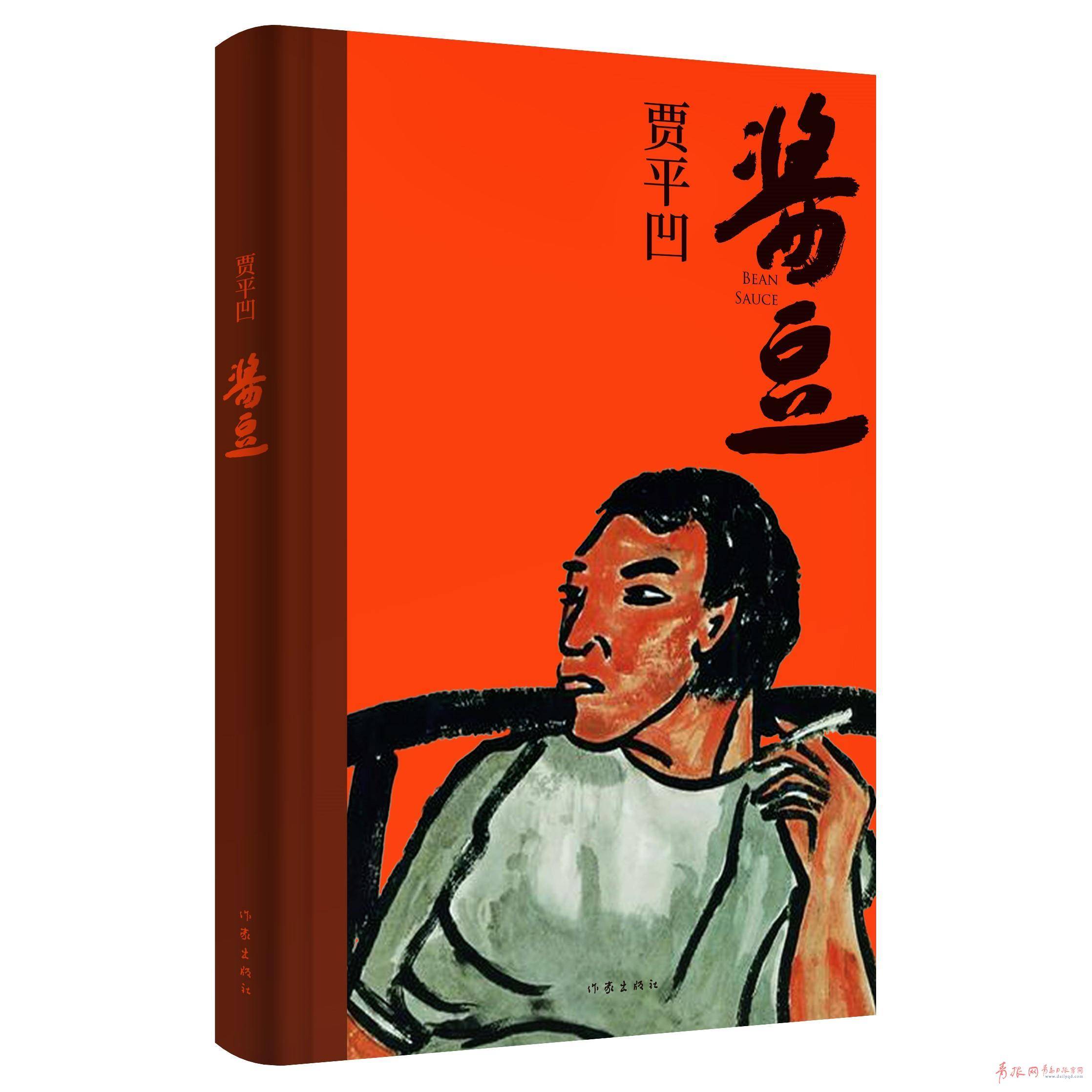

《酱豆》:贾平凹写给自己的生命之书

《酱豆》可以说是贾平凹的生命之书,是一部贾平凹写给自己的小说,是作者对往昔的追忆,也是对时代的致敬。

贾平凹在题记里写:“写我的小说,我越是真实,小说越是虚构。”故事以《废都》的修订再版为开端,回顾了自己创作《废都》前后的心路历程及出版后的境遇。小说虚实结合,“贾平凹”作为小说人物出现,重塑了《废都》创作的时代背景,抛出了一个有血有肉的“贾平凹”形象,也抛出了自己对时代的探究、对人性的拷问,发人深思。

“我是太热爱写作了,如鬼附体,如渴饮鸩。一方面为写作受苦受挫受毁,一方面又以排泄苦楚、惊恐、委屈而写作着,如此循环,沉之浮之。”在《酱豆》《后记》中贾平凹如是说,这也正是其为新作《酱豆》做的一个有力注解。(青报全媒体记者 李魏)

《暂坐》书摘

杭州有个山寺,挂着一副门联:南来北往,有多少人忙忙;爬高走低,何不停下坐坐。坐下作甚?喝茶呀。天下便到处都有了茶庄。西京城里也就开着一家,名字叫暂坐。

二〇一六这一年,一个叫伊娃的俄罗斯女子,总感觉着她又一次到了西京,好像已经初春,雾霾却还是笼罩了整个城市。

其实,这里在五年前就有了雾霾,只是轻微,谁也没当回事,常常黑云在城南的秦岭上空移动,人们还戏谑:哟,北京的雾霾也给咱飘些来了?!飘过来的仅薄薄如一层纱,很快就消散了。而现在,空气里多是烟色,还有些乳色和褐色,初若溟蒙,渐而充塞,远近不知深浅,好像有妖魅藏着,路面难以分辨斑马线,车辆似乎沉沦,所有的建筑一下子全失去重量,飘浮着,恍惚不定。

但大街小巷里依然是人多,那么多的人啊。

如果地球是一座山吧,沟沟岔岔就会有动物:这条沟里是些大动物,比如狮子呀,老虎呀,熊呀;那条岔里又是些小动物,岩羊、獾、狐狸和刺猬;还有些沟岔有水潭,生存了丑陋的鱼,还有些沟岔里则是奇奇怪怪的鸟类。中国人或许都是鸟类,数目庞大,飞起来遮天蔽日,落下来占据全部枝头,兴奋又慌张,彼此呼应,言语嘈杂。任何言语一旦嘈杂了,便失去了节奏,成为一种烦嚣,感觉是成千上万个口齿同时嗑动瓜子,是满世界的蚊蝇都聚来了,嗡然为雷。

伊娃就是被这种烦嚣聒醒的,一推开窗子,天刚刚亮,似乎还有半片残月寡白着,拥挤的人群便全在雾霾的街道上混乱不堪,场面诡异而恐怖。

门口有了咳嗽声,房东大妈进来,提着一网兜的韭菜、西葫芦、线辣子和葱,还有一纸盒鸡蛋。昨晚到来,已经是深夜,大妈埋怨怎么不提前通知呢,否则会做了糊烂饼等着的。糊烂饼是一种煎饼,因在面糊糊里加了韭菜末、西葫芦丝、鸡蛋和剁碎的线辣子,做出来比一般的煎饼可口得多。伊娃就爱吃这个。她感激着大妈还记得她好吃这个,顺嘴说了:那明天吃吧。没想大妈竟就买回了食材。大妈说,哎哟,咋不多睡一会儿?伊娃赶紧去接了网兜和鸡蛋盒,还替大妈拍了拍后背,说:你这么早就去了菜场!大妈说:也不早,街上人都满了。伊娃说:这么大的雾霾了,还那么多人啊?!大妈说:人是走虫么。伊娃笑了一下,又看着窗外,就在想,人为什么就那么爱走动,都走动着去干什么呢?空气这样不好,街道上熙熙攘攘这么多人,该是行走着饥饿的酒囊饭袋,或是一个一个散发着热量和污浊气味的火炉子、垃圾桶?!

大妈在问:吃完饭了,你要去那个暂坐茶庄吗?伊娃说:是啊是啊,我得见见海若么。

伊娃说着,自己的耳脸却有些发烫了:这不也和街道上的人一样吗?他们还都是一个城市的,城东的要去城西,城西的要去城东,城南的要去城北,城北的要去城南,而自己偏就从圣彼得堡来到西京,来了住在旧城内,又要去曲湖新区,岂不也在增加街道的拥挤度啊!

伊娃确实和街道上的人没有区别,在西京留学的五年里,自以为已经是西京人了,能叫得出所有街巷的名字,比如皇城路、汉阳路、府佑街、贡院街、书院巷、朱雀街、玄武路、东市、西市、炭市巷、糖坊巷、端履门……在娓娓而谈这座城是中国十三个王朝的古都时,脸色涨红,鼻梁上的雀斑都明显可见。更习惯了这里的风物和习俗,以及人的性格、气质、衣着、饮食,就连学到的中文普通话中都夹杂了浓重的西京方言。当学业完成回到圣彼得堡的五年里,母亲去世,与那个男朋友又分了手,从此多少个夜晚,她都是梦里走在了只有这个城市才有的井字形的街巷里。在城墙头上放风筝。听见了晨钟暮鼓。或者,坐在夜市的小摊位上吃炒面和烤肉,来一对羊宝,她会对着摊主大声地说,依然是生硬的方言,在众目睽睽下将那两颗羊卵子咬嚼得嘴角流油。或者,就挤身在城河沿岸的人簇中,看自乐班唱秦腔,那些精瘦又施了胭脂的男人和女人唱起来如同吼叫,嘴大张着能塞进一个拳头。每当她又一次梦见散步于街头,发现了一只空塑料水瓶,就捡起放进垃圾桶里,路边新栽的一棵桂树倾斜了,立即走近扶正,还用力地踩了踩树根的土,醒来才意识到她对于西京的感情。是的,西京是伊娃的第二故乡了,回圣彼得堡是回,回西京也是回,来来往往都是回家。

吃罢饭,从房东家的楼上下来,院子里,那张石桌上空竟然有了紫藤架,枝叶纠结了那么一大堆,以至于从架子的四面垂下来,像是挂着了帘子。伊娃曾经在那张石桌上读过书,每每都有一只猫就跑来,卧在一旁。猫还在吗?这念头刚一起,传来的却是长长的叫唤,声嘶力竭,痛苦凄凉。伊娃一扭头,门房的老头举了扫帚跑过去,他的肚子更大了,衫子紧身,又是没有对齐纽扣。伊娃说:大爷好!他好像是哼了一下,扫帚就搕打藤蓬,厉声骂:叫,叫,大白天的你叫什么春?!骂毕,似乎才反应过来,伊娃已经出了小区大门,兀自咕哝:哦!是伊娃吗?猫又在车棚顶上再一次声唤了。中国人爱狗,却不怎么喜欢猫,所有的狗都在人家里宠养,猫就在每个居民小区的院子里流浪,它们的求爱也那么凄苦,被人讨厌着,不可容忍。

《酱豆》书摘

《废都》是在离婚之后才真正动笔的。我离婚是协议着离的,什么都不要,房子不要,财物和存款不要,那只猫也不要,就净身出门了。裴多菲说:生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,两者皆可抛。但说实话,一旦离婚了,想着当初为什么就一见钟情,憧憬着从今往后比翼双飞、携手到老,怎么就突然间离婚了呢?我怀疑起了爱情,更怀疑起了自己:找伴侣如果说其实在找自己,我不好,只能是不好着再加了不好。我陷入了一种失败、沮丧、空落的情绪中。也就是在这种情绪里开始了《废都》写作。

毫不讳言,《废都》的写作是我极力要摆脱离婚的情绪,而灰暗颓废的情绪又像雾霾一样笼罩了写作。身后的阴影是地面不停地复印吗?我体会到了徐展后,不,庄之蝶的张狂,压抑,苦闷,无奈,放荡,消沉,可怜的一个知识分子在那个称得上最好的年代和最坏的年代里,自以为是,也厌恶着自己,没有朋友,却寻不着敌人,想拯救别人,结果谁也拯救不了,反倒堕落、沉沦、毁灭了自己。

书是和人一样都有着命运的,以前我写了那么多书,都是在家的书房里,早上七点起床,梳洗,吃早餐,然后写作,中午十二点吃饭,午后小憩一小时,起来再写,下午五点后接待来客,处理别的杂事,晚餐后喝茶,散步,零时上床睡觉。生活极其规律,书写的速度顺畅。而《废都》在租住的小屋里写作,晚上常常失眠,早上不能按时醒来,吃饭都是在街上小饭馆去吃,或者自己泡面,饥一顿饱一顿,写作最好时一天也完成不了三页,甚至一个上午写了撕,撕了写,写了再撕,头发就开始大把大把地脱落。过去,老鲁总是夸赞着我是为文学而生的,年龄还轻,笔已成道,写出了那么多作品,每一本出版都反响强烈。你还有崇拜的人吗?他说。我瞧着再无旁人,也说了一句狂语:那就照照镜子么。可现在,我不愿看镜子,镜子里的人是那么憔悴、枯瘦、丑陋!在那个黄昏,我百无聊赖了去找徐展后,原本要向他倾诉我写作遇到困难,他却在家里跟一个女的大发脾气。那女的我以前没有见过,他也不给我介绍,那女的没有顶撞他,只是扫地上茶杯摔碎的玻璃。我有些尴尬,不知所措。那女的把玻璃碴子装到厨房里的垃圾筐时,喊我进去自己倒水喝,悄声说:徐老师本来被邀请了去北京大学作一次报告的,机票都买了,今儿中午接到通知却取消了,原因是有关上级指出他不宜登中国最高学府的讲台的,他就拿我撒气哩。那女的说完拧身走了,而徐展后还在骂。别骂了,我没有点破他发火的原因,说人家是来照顾你的么。我讨厌人来照顾!他跟我也瞪起了眼,照顾什么呢,无非来向我要些钱?我忙得鬼吹火似的,应该一完事就走!一阵呼哧呼哧出气了,却低声问:你离婚了,听说你离婚了? 他什么都知道呀,我说是的,离婚了。他竟然哈哈大笑:你也离婚了!使劲儿看着我,一甩手,,离婚那是好事啊,我那不到一年的婚姻结束后,我一下子解脱了,整个下午都在大街上一边走着一边唱歌。他拿出的是一瓶俄罗斯伏尔加烈酒,我们两个都喝醉了,在醉中,他当然要问起我的写作,我告诉说开始写长篇小说了,但忍着没有具体说要写的内容,只是说怕自己离婚的情绪影响到书中主人公命运的把握。他噢噢地叫着,手指头在茶几上嘭嘭地敲,又开始教导了:记住!当写一个人的命运,这个人的命运与时代、国家、民族的命运在某一点上交叉了、暗合了,写出来的就不是某一个人的命运,而是这个时代、国家、民族的命运!他这话让我兴奋,我端起杯子又敬他,结果我们的杯子同时掉在了地上,啊哇啊哇都吐了。

《废都》进度非常艰难,我担心如若继续待在那个小出租屋里写作可能中断,甚至会坏掉我的身体。宋从涛通过他的朋友联系了离西安三百里外的桃曲坡水库管理站,问我愿意不愿去那儿。写文章讲究个曲,《废都》里又要写更多的女人,女人是水,桃曲坡水库这地名好,我当然高兴啊。坐了三个小时的汽车,水库在一个山坳里,方圆五里内没有人家,管理站也就六个职工。我住进了那排平房东头的一间屋里,吃饭在他们灶上,硷畔有个厕所。在新的环境里,没有朋友,没有熟人,没有报纸和电视,我完全封闭性地每天坚持写八个小时。我吸烟很凶,写作时不知道什么时候在吸烟,往往三个小时过后要去上厕所,才发现烟缸里已经是几十个烟屁了。站长喊我去吃饭,推开门,冲出的烟雾使他一阵咳嗽。嗨,我以为你着火了,头发里往外冒烟!他奇怪我为什么不开窗子,窗帘都拉得严严的,还不咳嗽。我是不咳嗽,或许前世就是个烟囱。他更奇怪我怎么能一坐几个钟头,写那么多字:世上的字能写完吗?催促我出去转转,或者与他下一盘象棋。

我是写累了,也和他下那么一盘。一次,我写了一张提示——我打草稿从来是在豪华的笔记本上写的,但有时写不顺手了,要在另一张纸上先写一些提示——那一页提示寻不到了,站长问是不是上边乱七八糟的,还有些箭头,说他以为是写废了的纸,刚才上厕所当手纸了。我赶忙去厕所,多亏那纸还在,只是弄脏了,拿回来再抄了一遍。站长不好意思,我说没事,心里却在打鼓:是不是我写的是臭小说?从那以后,站长不大来下棋了,但他总是想方设法给我改善伙食。

原来他们午饭都是烩面片或蒸馍豆腐白菜汤,他要给我炒菜,肉丝土豆片呀,韭花煎鸡蛋呀,而且油放得多。但那时卫生条件不好,苍蝇到处趴,经常趴在屋中的电线上,电线有了指头粗,锅里油一焦,菜放进去,欻啦地尖叫,一股油烟和热气就腾空而上,灶台上边电线上的苍蝇便掉下来几只。这些我先不知道,当有一天吃饭的时候在碗里搅了搅,发现了两只煮烂的苍蝇,恶心得饭就吃不下。这没事的,站长说,这不是厕所来的,是饭苍蝇,一做饭它们就从库边的水草丛赶来的。他的碗里也发现了苍蝇,用筷子夹出来,又呼呼噜噜吃起来。我有两顿没有吃,可不吃就得饿肚子,后来我也就夹出苍蝇把饭吃了。有时去水库里游泳,我不怎么会游泳,仅仅是狗刨式地在水里手脚扑腾一会儿,就是洗个澡。傍晚时分,那里的风光优美,夕阳照来,水面上望不到边的芦席纹,又被染红一片。站长在说,水库每年都要淹死三四个人的,今年只淹死了两个。那意思是还有一两个名额没完成吗?再看着水库,便觉得那深处有水怪,库边的芦苇茵茵,在风里沙沙作响,疑心了其中有鬼。便不再单独去那里了,要洗澡提一桶水在屋室里擦身子。

《废都》极快地写完了初稿,可以说,是我所有的书用时最短的一本。这期间宋从涛来桃曲坡水库看望过我一次。他告诉我,他的投资失败了,当交了一万元后再去找玩具公司的那个老板,人不在了女秘书也不在,从喜来登酒店经理的口中才得知,那压根就不是港商,是河南的一个农民。我嘲笑他,上当的都是有私心的人。干啥的就是干啥的,他说,知识分子还真要认这个穷命哩。我那时已经改抄《废都》有了四分之三吧,他就把改抄过的部分拿去看,原本说当天下午搭车赶回西安,他没有走,晚上一夜,第二天又一天,没有走。再到了晚上,我改抄出几页,他就看几页,还有几章没改抄出来,他过来抱住了我。/你觉得你写得怎么样?/你觉得呢?/你相信我的阅读能力吗?/怎么样?/成了!这次写得好!/他在说这话时,语气和表情是激动而真实。是这样吗,我说,是这样吗?任何作家当一部作品写完后那是最脆弱和不自信的时候。当然啊,这是大作品!他的眼睛放光。我没有再改抄下去,我要喝酒,我要跟他喝酒,我三更半夜敲开站长的宿舍门,向他要酒。但站长宿舍里没有酒。/还有什么能喝的?/这几天我咳嗽,有一瓶咳嗽糖浆。/我把一瓶咳嗽糖浆拿来,和宋从涛喝。咳嗽糖浆甜甜的,并不难喝,但不能大口喝,我们就划着拳,谁输了抿一点。到了天麻麻亮,一瓶咳嗽糖浆竟抿完了。宋从涛说上午他得回城,我让他到床上眯一会儿吧,他脱了鞋往床下放时,一弯腰发现床下盘着一条蛇。屋子后边就是长满草木的坡崖,肯定是有蛇,夜里起来要上厕所,打着手电走时也看见过路上有蛇爬过,以至后来半夜小解,都是站在床上从后窗射出去。但从未有过蛇进屋呀。我们都吓了一跳,不明白这蛇什么时候爬进来的,是从后窗,还是从门下的缝里?我们谁都不敢动那蛇,还是站长听见叫喊声过来,用棍子挑了扔到了硷畔下的树林子去。哈,宋从涛说,这蛇或许也是文学爱好者吧,来听我们说《废都》?!

责任编辑:单蓓蓓