青岛日报社/观海新闻10月6日讯 中秋假期刚过,海信探索中心便在“十一”黄金周迎来了又一波客流高峰。尽管假期按照疫情防控要求实行预约入园制度,场馆内依旧人头攒动,中心一度发布了分时段限流入馆预警。

这样热闹的场景不仅让我们看到了市民和游客对科技场馆的热情,也折射出青岛各类科技场馆蓬勃生长的现状。

近年来,通过各种体验活动向市民展现前沿科学技术和应用成果,助推科技资源转化为科普资源,已经成为岛城推进科普工作的重要手段。在这个过程中,以海尔世界家电博物馆、海信探索中心等为代表的市场化运作科技场所搭建了学、玩一体的载体,走出了一条颇具特色的发展道路;以市科技馆、海洋科技馆为代表的公益性科技场所则勇担科普“重任”,通过公益性活动不断提升着全民科学素质。

体验感永远是最重要的

市场化运作的科技场馆往往需要收费。海尔世界家电博物馆门票定价80元,亲子票定价120元;海信探索中心成人168元/人,儿童/学生138元/人。价格有点“小贵”,因而对于受众来说,能不能“值回票价”,甚至是否愿意进一步为增值服务买单,是他们对场馆是否认可的关键。对此,各个场馆都将受众的体验感摆在了首位。

海尔世界家电博物馆在家电发展史展区设置了一个环节,让受众可以借助VR技术,现场“砸”冰箱,透过砸坏的冰箱,当年张瑞敏砸冰箱的视频史料会徐徐在受众眼前展开。馆长钟浩说,目前,家电博物馆正在与专业团队合作创作音乐剧、舞台剧,在不久的将来,受众可以在博物馆里通过观看各类表演,沉浸式了解家电发展的“前世今生”。

走进家电博物馆二层的活动体验区,“神奇动物在哪里”科普互动展、无人机实训、亲子活动区等科技项目都可以进一步付费参与,可满足不同受众的参观需求。

海信探索中心更是青岛以市场化方式运作的科技场馆的代表,在这片一万平米的创新体验空间里,共设计了500余件展品和展项,其中近半数为互动式体验展项。与杭州、苏州等城市相比,这样的场地规模和展项设计无疑处于“领跑”梯队。

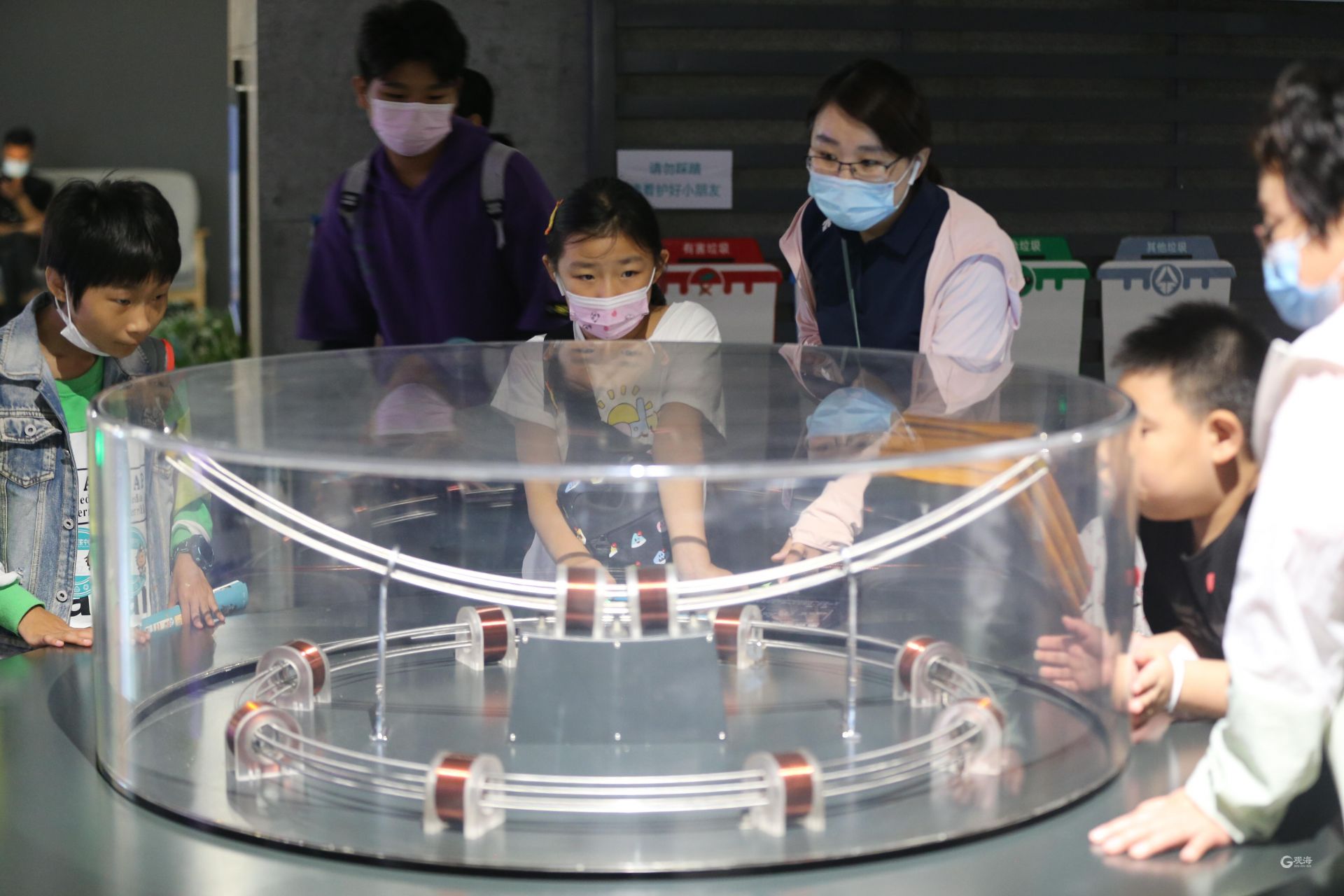

为了打造最好的体验感,海信探索中心分设科学发现馆、科学启蒙馆、自然探索馆、世界电子消费博物馆、海信历史文化馆等五大场馆。在科学启蒙馆,3-12岁少儿可以走近智能交通,感受水上科学,探索人体奥秘;在科学发现馆,10岁以上少儿可以在各类活动中学习声学、数学、力学、光学、电磁学等知识;在自然探索馆,观众可以“走进”沙漠、平原、草原、雨林、极地、海洋,探索自然趣味……

场景丰富,体验多元,自运行以来,不少顾客从“体验派”转变成了年卡会员,海信探索中心的客流量和营收也随之不断增长。

特色活动是有力支撑

为迎接假期,海信探索中心早已在保证防疫安全的前提下,设计了从早上9点半持续到下午4点的各类活动。

在“AI萌宠秀”表演区,可容纳150人的场地满满当当,家长和小朋友被舞台上会翻跟斗、直立“作揖”的科技机器狗吸引着,掌声和欢呼声不断;在“哈利博士奇遇记”科学秀表演现场,哈利博士和艾伦娜公主带领小朋友一起将染色水变回透明、发射空气炮,进行了一场“科学冒险”,引得小朋友们尖叫连连。

像这样结合场馆优势定制各类特色活动,已经成为市场化运作科技场馆发展的有力支撑。

海信探索中心市场部相关负责人许颖敏介绍,除了节假日,海信探索中心常年策划、开展多种形式的“科学+”活动。比如,配合端午和春节推出的“嗨森粽动员”和“嗨森过大年”,暑期推出的“夏日嗨玩季”等,岛城首家以科学为主题的“科学奇妙夜”也诞生在此。“通过科学主题与娱乐体验、趣味互动的结合,引发人们对科学的关注和好奇心,是场馆保持吸引力的秘诀。”许颖敏说。

特色鲜明的创新型互动式研学游、亲子游等活动也是市场化科技场馆不约而同的选择。

在海信探索中心,研学活动用互动体验替代“填鸭式”教学,精心挑选了651个涵盖历史、人文、科学、海洋、生物、物理、地理等领域的知识点,结合课本内容设计体验环节,让研学之旅成为“看得清、摸得着、记得牢”的校外课堂。

无独有偶,在海尔世界家电博物馆,“赫伯特夏令营”“小小演说家”“博物馆奇妙夜”等研学活动也深受市民喜爱。在夏令营活动期间,博物馆邀请了海尔智家的设计师设计课程并担任“讲师”,与孩子们共同探索设计师的出发点,让孩子们能在体验中理解用户诉求和设计的原理。

“周周有活动、月月有主题”,在特色化活动支撑下,海信探索中心今年的接待量接近20万,已超过去年全年接待量;海尔世界家电博物馆今年的营收预期可达1500万元,同比提升25%。

公益性科技场馆打造科普“招牌”活动

截至目前,海信探索中心已举办超过258场科普活动、304期线下科普讲堂。作为重要的科普场所,这些市场化运作的科技场馆得到了来自政府的支持。

自2019年起,青岛市科协便在全国率先启动社会化科技馆改革工作,共投入专项资金100万元,通过政府购买服务方式,支持海信科学探索中心、海尔世界家电博物馆、蓝树谷青少年世博园科技馆等3家社会化场馆开展各类科普活动。目前,这3家场馆已累计开展各项科普活动800余场次,惠及青少年和市民150万人次,有效推动了社会化科技场馆的发展,也缓解了我市优质科普资源供给不充分、不平衡的现状。

同时,各类公益性科技场馆也纷纷打造科普“招牌”活动。10月3日,市科技馆开展了“科普大讲堂”第十期活动,邀请中国海洋大学海洋生命学院的老师为100名学生及家长带去了以“细菌与合成生物学”为主题的科普讲座。

这是市科技馆的“拿手”活动,统计显示,即使在受疫情影响的去年,市科技馆也开展了10期“科普大讲堂”,开设了多门科学体验课程,吸引1000余名人次参与其中,并免费接待了5000余名观众;科普行走进校园,还先后为全市近3000名中小学生带去了科普讲座。

同样,海洋科技馆也通过场馆与现场互补、线上线下联动等措施广泛开展活动。其中,“科普大篷车”就是“金字招牌”。这辆载有深海猎手灰鲭鲨、“丑萌”的鲎头鳐、外形奇特的双髻鲨等珍贵的海洋动物标本的车辆打造了一个“迷你海底世界”,不论开到哪里,都是移动的科普焦点,加深了岛城青少年对海洋生物、生态的认知。

社会化科技场馆向阳而生,公益性科技场所不断创新,在青岛,各类科技场馆蓬勃生长,不仅提供了假期“打卡”好去处,也“润物细无声”地提升了全民科学素养。(青岛日报/观海新闻记者 耿婷婷/文 韩星/图 )

责任编辑:王逸群