6月下旬以来,青岛胶州湾部分贝类养殖区出现一批“不速之客”——白泥蚂。这种生物与日前增多的海星一起,并称“海底蝗虫”,以蛤蜊、牡蛎等养殖贝类为食,造成贝类生产受损。

有关话题登上热搜,各种讨论五花八门:有人问“白泥蚂跟海星一样能吃吗”?有人答“吃就完事儿了”……有人表示“抢我蛤蜊海蛎子不行”,有人支招派“鸭鸭军团”来干掉它……还有网友表示,白泥蚂非常好吃,是当地有名的“零食”……首次出现的白泥蚂到底是什么?真的能吃吗?怎么“干掉”它?青岛互联网联合辟谣平台在此一一作出解答。

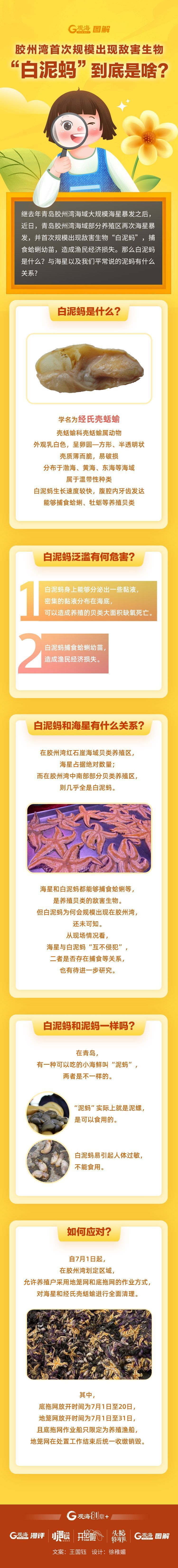

白泥蚂是什么?

经氏壳蛞蝓(俗称“白泥蚂”),为壳蛞蝓科壳蛞蝓属动物,外观乳白色,呈卵圆—方形、半透明状。

白泥蚂分布于渤海、黄海、东海等海域,生长速度较快,腹腔内牙齿发达,能够捕食蛤蜊、牡蛎等养殖贝类。

渔民捕捞的白泥蚂。

泥蚂、白泥蚂,傻傻分不清楚?

所谓城阳上马一带有名的“零食”,其实是指泥蚂。作为青岛“四小海鲜”之一,泥蚂生长在胶州湾沿岸的泥滩中,有手指头肚大小,颜色呈灰白色,乍看上去像蜗牛,体软壳薄味鲜美。

而白泥蚂生活在海底,以蛤蜊苗为食,翻开它的肚子,可以清楚地看到被吞食的小蛤蜊。白泥蚂本身有毒,分泌的黏液会引起人体过敏,所以不能食用。

为什么会出现在胶州湾海域?

据山东省海洋科学研究院李成林研究员介绍,胶州湾首次出现白泥蚂、再次出现海星增多情况,应与胶州湾生态环境得到改善、生物多样性有效恢复、贝类养殖持续稳定发展有关,近期的雨水增多、水温升高也有利于白泥蚂和海星的快速生长。

总体来说,这属正常的自然现象,只要及时采取有效措施,不会引发较大灾害。

与海星同时出现,二者有什么关系?

据了解,白泥蚂和海星都可以捕食蛤蜊、牡蛎等养殖贝类,都是贝类的敌害生物。

渔民捕捞的海星和白泥蚂。

观海新闻记者采访发现,虽然白泥蚂和海星有时混杂在一起,同时被捕捞上岸,但从整体来看,白泥蚂和海星并不“平均出现”。在胶州湾红石崖海域贝类养殖区,海星占据绝对数量;而在胶州湾中南部部分贝类养殖区,则几乎全是白泥蚂。

从现场情况来看,白泥蚂与海星二者“互不侵犯”,至于是否存在捕食等关系,还有待进一步研究。

靠什么消灭它?

为尽快清除白泥蚂、海星,减少渔民经济损失,此前,青岛部署开展了胶州湾“净湾行动”——

首先结合胶州湾白泥蚂、海星分布区域,在特定海域加派养殖渔船延长时间进行拖网作业,科学布设地笼网进行诱捕作业,并指导养殖户开展作业网具改进、捕获物处置等工作;其次,增加执法船巡航频次,为捕捞作业人员提供安全保障,并开展捕捞作业执法监管;同时,联合驻青科研院所开展监测调查,实时掌握白泥蚂、海星分布及变化情况,为渔民精准捕捞提供支持。

此外,青岛还在今年增殖放流中增加了白泥蚂、海星天敌生物品种,在胶州湾海域放流半滑舌鳎25万尾、绿鳍马面鲀12.5万尾。

白泥蚂、海星捕食贝类后残留的蛤蜊皮。

据了解,“净湾行动”开展以来,共捕捞白泥蚂和海星32.6万斤,整治白泥蚂和海星取得初步成效。

下一步,青岛将组织有关专家开展白泥蚂、海星发生机理的研究,建立应急处置体系,及时发布预警信息,进一步保障胶州湾贝类养殖安全。

青岛互联网联合辟谣平台在此提醒大家:

白泥蚂、海星泛滥,对胶州湾贝类养殖生产造成危害。但目前措施有效、形势可控,不必恐慌,更不必有主观臆断和盲目猜测。

面对灾害多些理性,少些调侃;

面对自然保持敬畏,相信科学。

谣言止于“知者”,更止于“智者”。

责任编辑:荣潇