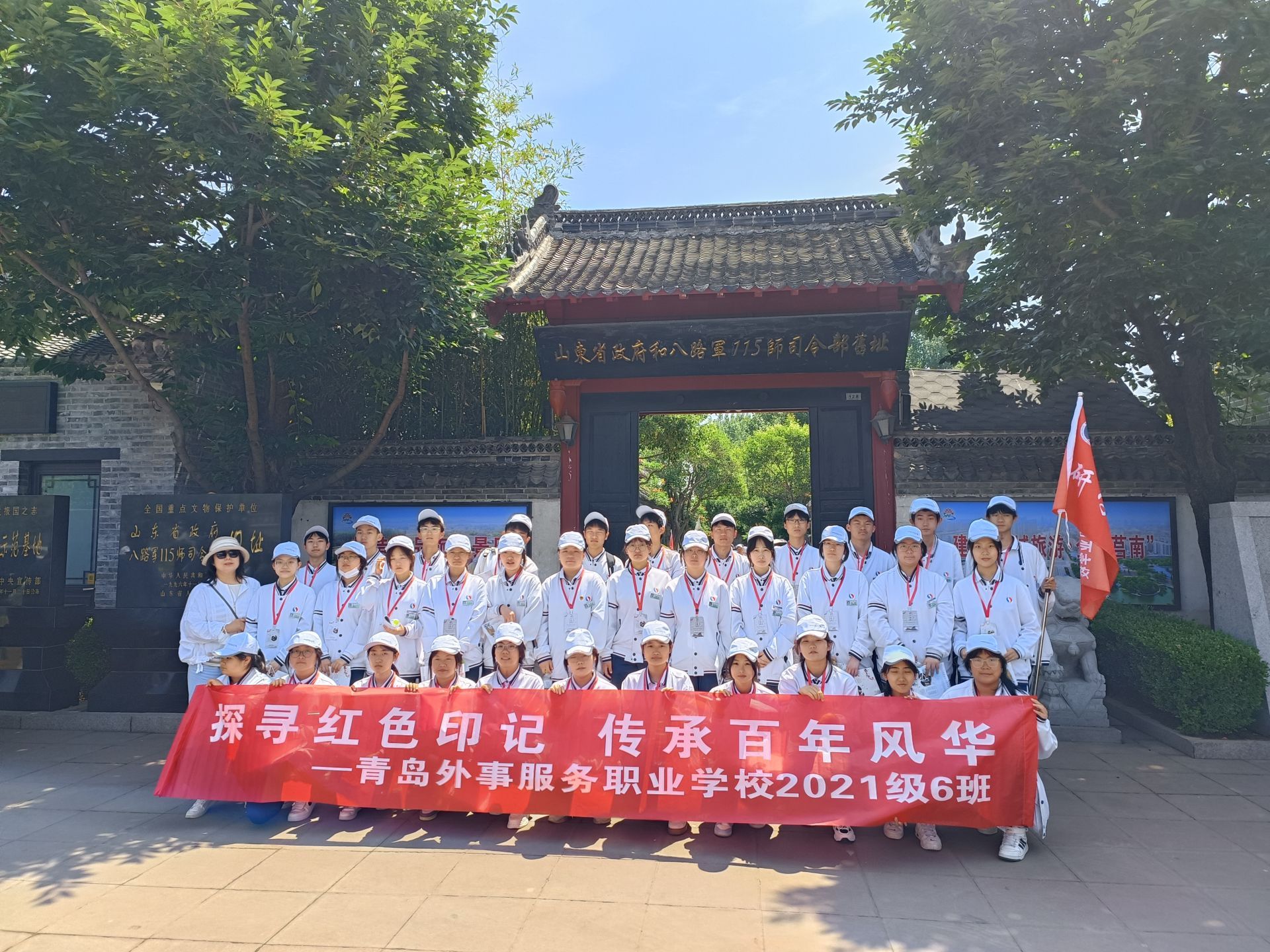

5月31日,青岛外事服务职业学校2023年“探寻红色印记 传承红色基因 弘扬传统文化”主题研学活动启动。当天早上,学校组织了一场简短的出征仪式,该校副校长姜封祥为参与研学的11个班级授旗,并为340余名研学学子送上一堂精简的思想教育课,一方面嘱咐大家注意行程安全,要牢树安全意识,一方面叮嘱大家要用好研学每一环每一站,真正行万里路、读万卷书。上午7时,同学们怀着激动的心情踏上征程,开启了研学之旅。

研学首日含八路军115师司令部旧址和尼山圣境两站,研学情况怎样、效果如何?今天我们就跟着同学们的研学感悟去重温这段开眼界、长知识的心路历程。

“上午11时,我们安全抵达八路军115 师司令部旧址,近距离接触当年先烈们工作和生活过的地方。古朴的青砖墨瓦不改昔日的庄重宁静,深阔的院落檐廊交叠、草木青翠。”21级03班的赵欣荣同学说,在这里他了解到,抗战时期八路军115师及山东党政军机关转战迁移至莒南,庄氏家族中的开明绅士将自己的宅院提供出来,便有了115 师司令部。刘少奇、罗荣桓、朱瑞、黎玉、肖华等老一辈革命家都曾在莒南长期战斗工作过,这里一度成为山东抗日根据地的指挥中心和文化中心,被誉为“山东小延安”。

“历史不是尘封的记忆,也不是湮没于纸堆的故事,而是前辈先贤留给我们的珍贵遗产。纪念馆里陈列着自中国共产党成立后山东省委如何成立、如何发展、如何壮大、如何成长的各类展品,生动讲述了那时的烽火峥嵘岁月。看着陈旧简单的房屋以及战斗中使用的武器,不禁让我联想到革命先烈艰苦奋斗的场景,令人无比敬佩。”赵欣荣同学说。

战争年代早已过去,但历史的伤痕还在,历史的警示还在,历史的教训还在。同学们跟着研学导师的讲解回到当年,大家脱帽、默哀、缅怀,表达对昔日死难同胞的悼念、对祖国强盛和世界和平的期盼。

“我们要铭记历史、勿忘国耻,坚定不移走和平发展道路,在吾辈自强中砥砺前行,为实现中华民族伟大复兴提供势不可挡的磅礴力量,昭昭前事,惕惕后人。以国之名祭奠死难者不是要延续仇恨,而是唤起每一个善良的人对和平的向往和坚守。”赵欣荣同学感悟道。

抗战纪念馆内以大量的文字、图片、实物生动讲述了那时的烽火峥嵘岁月,作为山东的“红色首都”,罗荣桓等革命家在这里指挥115师主力部队与日军、伪军作战三年之久、上万次之多,为争取当年的抗战胜利做出了重要贡献。

在这里的渊子崖村曾发生过一场农民自发组织、规模不大但极为悲壮、极具民族不屈精神的浴血保卫战,全村在日军前来征捐征粮时奋起反抗,以242人的牺牲使敌人付出100多人死亡的代价。

“在还原当年战斗场景的雕塑前,我们无不感慨,沉默无语却热血沸腾……在解放区,觉悟了的人民没有什么是可以征服的。随后我们来到当年山东省政府创立时的办公场所,其简朴的办公环境、简单的办公设备无不震撼了在场的我们,就是在这样的条件下,省政府配合中央革命,筚路蓝缕,一路艰辛,取得胜利。参观很快就结束了,但是留在心里的震撼却久久不能平息。”21级04班的姜一诺说。

“参观过程中,每一张照片、每一张老旧桌椅都让我内心感触颇深,心灵深受洗礼。也让我更加坚定学习革命先烈精神,不断提高自身素养,为祖国建设贡献力量的决心。” 21级01班的赵嘉硕说。

当天午饭后,同学们来到位于曲阜的尼山圣境。

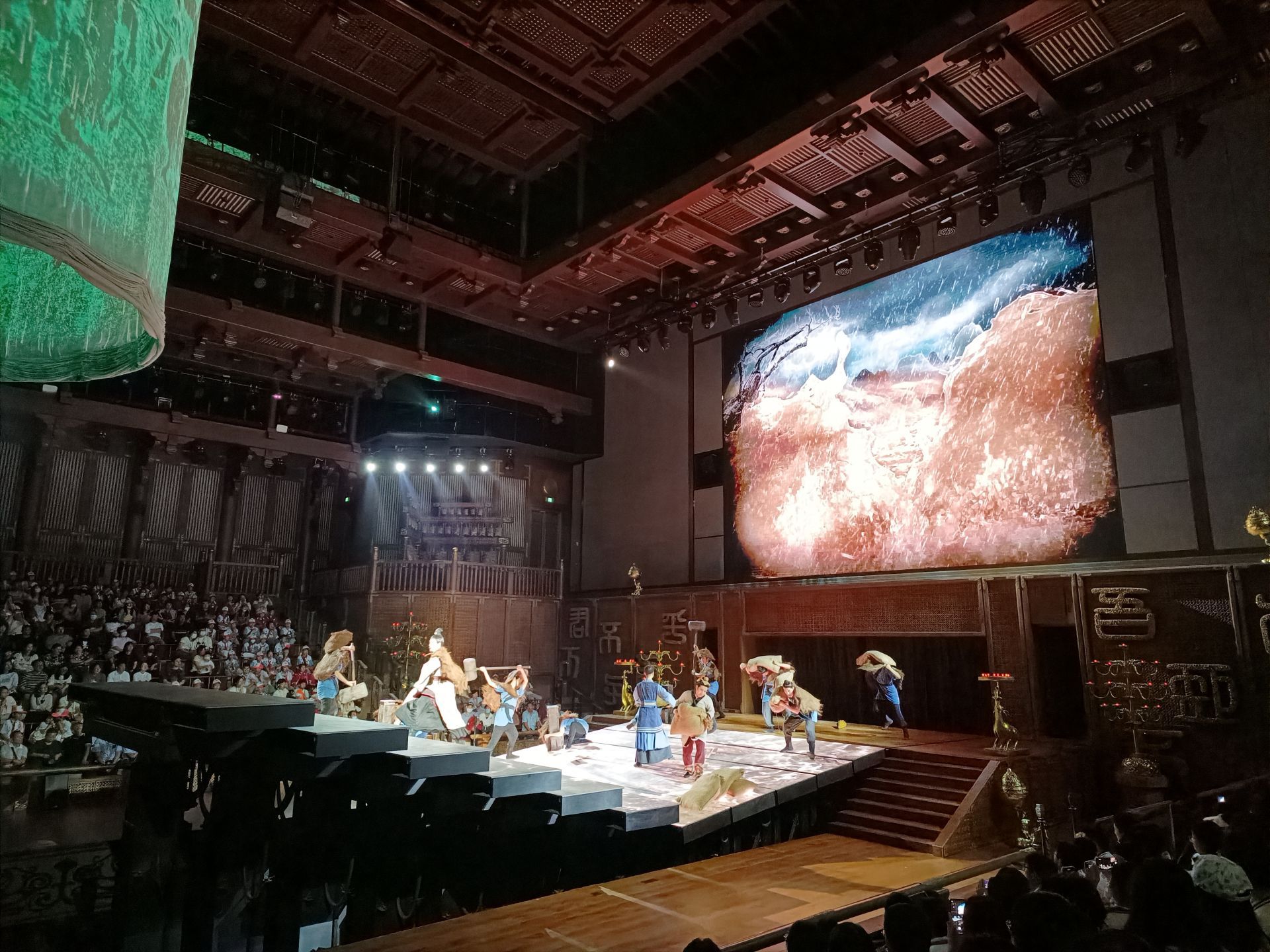

“刚走进园区门口,就看见一座高大的孔子雕像屹立在高山之巅,他看上去和蔼可亲又不乏端庄,还让人有些敬畏感。在这里,另我感触较深的还有湖中的水。水既是柔弱的,又是有力的。水的软弱是敞开心扉来容纳别人,只有这样,外来的力量才会和水相容。同样,水也可以坚强起来。你相信水可以穿透坚硬的石头吗?一滴水的力量虽小,可是两滴水、三滴水、四滴水、一万滴……水汇聚在一起,就形成了穿石的力量。此次出行,尼山的水教会我团结。”21级02班的孔曦说。在这里,她和同学们还一起看了一场无比震撼的演出——《金声玉振》。

演出以“世界的孔子”和“孔子的世界”作为立意方向,主要用诗歌、舞蹈来表现,是一场推行明礼生活方式、弘扬中国传统文化的文艺力作。在《孟子万章下》中,有“集大成也者,金声而玉振之也”之句。“金声”原意是指古代乐器钟发出的声音,“玉振”是古代乐器磬发出的声音。古代演奏音乐,以击钟为始,击磬为终,“金声玉振”将孔子思想比喻为一首完美的音乐,赞誉孔子集古圣贤之大成。

“看到如此震撼的表演,我也深深的感受到了台上一分钟、台下十年功。他们展示给我们的,不过是短短几分钟。动作都是反反复复练了千百遍的,已经深深刻在骨子里,所以他们展示出来的都是最好的水平。”孔曦感慨说。

尼山,孔子的诞生之地,是儒家文化的重要发祥地。尼山圣境南邻圣水湖,群山相抱,景区内矗立着一座七十二米高的巨型孔子铜像,格外醒目,喻意“孔门七十二贤”。主景区占地约两千多亩,视野开阔,山水相映,完美呈现“一山、一水、一圣人”的人文景观。

在石阶中间抬头仰望,巨大的孔子塑像身着长袍,四指并拢,沉静肃穆,形神俱现“谦和智慧”的万世师表的形象。塑像下面摆放着巨大香案,师生代表前来祭拜,以求眼前这位文化先祖能保佑外事学子金榜题名,以求更好的未来。

在这里,同学们穿上传统服饰,学习了古代传统的拜师礼仪要求,体验了传统拜师礼。在礼仪人员的指导下,同学们端正衣冠,学习古礼文化,感恩福泽,感念中华优秀文化,并跟随礼仪老师,向师长行礼,集体诵读《论语》,感悟先贤圣人的思想源流。

“漫步在大学堂,我们不得不惊叹中国古典建筑的艺术魅力。学堂内包括仁、义、礼、智、信五个大厅,还设有诸子百家廊,七十二贤廊,儒风雅苑。主厅云顶用檀木作梁,两旁灯火通明,空间宽阔,进入大厅的每一位游客无不驻足称赞。运用现代科技融合古典艺术的所带来的视觉冲击,让人们仿佛看到了一个古老的身影端座在那里,慈祥地注视着来来往往的行人,仿佛听到了来自两千五年前传来的谆谆教诲,仿佛又回到了强汉时期儒风鼎盛的那个时代。”赵欣荣同学说。

“最令我印象深刻的是尼山圣境的《金声玉振》演出。那是一场美轮美奂的视觉盛宴,让人身体和精神都经历了一次洗礼。”她补充道,《金声玉振》是一台以中国礼乐文化为主题的大型艺术剧目,也是国家艺术基金2018年度重点资助项目。本剧目共分为九个章节,讲述在华夏历史长河中,一位君子从出生到童年、少年、中年、老年,因礼乐文化的熏陶教化,不断成长,最后超凡入圣的故事。这是一场中华千年礼乐文明的视听盛宴,更是自我顿悟的一场修行。

通过观看《金声玉振》,同学们在礼乐华章中感悟明礼生活方式,在圣贤故事中体会礼乐文明的典雅。短短一小时的演出,让同学们在明礼体验中感受到儒家文化的博大精深,作为孔子故里的新时代青年,同学们表示要坚决扛起弘扬儒家优秀思想的时代责任,做一个有理想、有本领、有担当的新时代好少年。

“在尼山圣境,我们怀揣着对先师、对老师、对父母的感恩排列整齐参加拜师活动,随后一起朗读了《论语》中的名句。大学堂的主门非常高大,外观上下不一,但是很有对称感,整体来看绵延牵连。大学堂有十层之高,我们参观了其中两层的仁厅、义厅、礼厅、智厅、信厅,以礼厅为中心,四周按照青龙、白虎、朱雀、玄武为特点建造。我印象最深的是白虎厅,整个设计以白色为主,梁是木雕的,栩栩如生的龙盘绕在四周的柱子上。通过老师的讲解,我了解到很多关于孔子以及他弟子的故事。随后又去看了一场惊奇的演出,最后还看了一场水光秀。美不胜收,今天虽然很累,但是收获满满。”姜一诺同学说。

当天傍晚看完灯光秀,同学们前往下榻酒店入住,并写下了更多的研学感悟,敬意、难忘、经典、深刻、珍惜、努力等成为同学们笔下的感悟高频词。(青岛日报社/观海新闻记者 杨海涛)

责任编辑:杨海涛