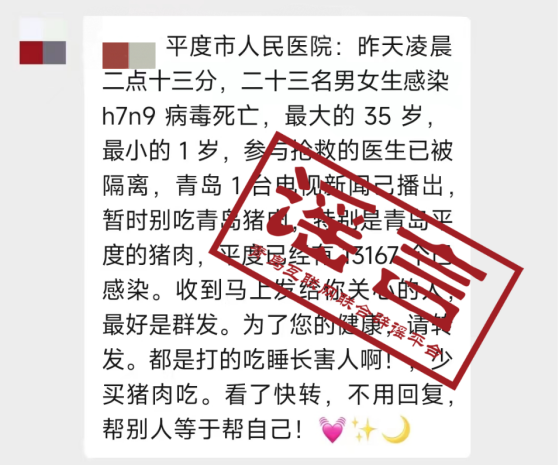

2023年4月,一则关于“23名男女感染H7N9病毒死亡,别吃猪肉”的谣言在青岛人的朋友圈传播。

然而,早在2018年4月,这则谣言就已经“诞生”,为河南商丘夏邑县男子郭某某编造,其“主角”不是猪肉,而是西瓜。当时,该信息被大量不明真相的网友转发,造成极大的负面影响,郭某某也因虚构事实扰乱公共秩序,被夏邑县公安局行政拘留十日。

如今,这条不折不扣的老谣言经历多次“迭代”,借着春季疾病高发期又死灰复燃,开始传播。

为什么一则谣言能够流传数年,甚至不需要改头换面就能够再次在群聊和朋友圈中掀起一阵阵“谣”风?这些屡禁不绝的陈年老谣,到底为什么有这么大的“神通”?

老谣言屡禁不绝,只因抓住了受众心理

根据内容,可以将这些陈年老谣大致分为三种:

1、科学类

科学类的谣言大多针对食品安全和身体健康,它们之所以能够获得诸多“信众”,是因为食品安全与健康是最接近人们日常生活,也最受关注的话题。

如“有人在饭店的饭菜中滴血传播艾滋病”这则谣言,经过十余年的传播,升级成了多种不同版本,各机构和媒体多年来不断辟谣,也未能阻挡住它一次次卷土重来。

很多人抱着“宁可信其有,不可信其无”的心态,认为转发一下也没有什么害处。然而,谣言的传播并不是线性的,而是辐射状的。即使每个人仅在自己的关系网中传播谣言,最终也会织成一张大网,让难以计数的人成为这则谣言的受害者。

2、灾害类

这谣言最善于抓住受众的恐慌心理。

2010年2月20日晚,一条关于“凌晨5时山西即将发生特大地震”的谣言传遍了大半个山西,引起了大规模的恐慌。时至今日,每当地震发生时,仍有人转发一些所谓的“地震预测”,称某地某时会发生特大地震。近日山东德州发生地震后,也有网友“挖出”一条三天前的博文,认为其预言了此次地震。

地震预报目前仍是一项悬而未决的科学难题,这类“预言家”正是利用了人们对于特大自然灾害的恐惧,以及自然科学知识的匮乏,使谣言得以大行其道。

3、社会类

近日,一条关于“有人给某学生100元感谢费让其上车带路”的谣言在湖北汉川扩散,而这条谣言早于七年前就在多个省份地区流传,也被各地警方辟谣。

这类谣言总是含有一些引人注目的元素,如儿童、犯罪等,制造恐慌氛围,使得人人自危,不利于社会安定。然而,无论经过多少次澄清,类似谣言也会在某刻,再次像野草一样疯长。

“造谣一张嘴,辟谣跑断腿”的现象何以出现?

一句没有任何根据的谣言,仅凭动动手指、张张嘴,就能一传十、十传百地传播,即使官方多次辟谣,数年前的谣言也会时不时卷土重来……究竟为什么会出现这种现象?

事实上,受众主动转发谣言的“底层逻辑”是因为“消极性偏差”。消极性偏差是指比起积极的事物,消极事物对人的影响更大,人们更倾向于关注坏消息带来的影响,更认真分析消极事物。这也就是为什么谣言总是能迅速被转发给家人朋友,而官方辟谣却往往难以受到足够的关注。

因此,要想让辟谣真正落到实处,应当使受众和辟谣平台“双向奔赴”,而不是单方面的输出。有关部门要建立完善的辟谣体系、提供权威的辟谣信息,而每一位受众都应该自觉主动地阻断谣言传播、接受辟谣信息。

“谣言止于智者。”对于公众而言,成为“智者”的成本并不高昂,并不需要掌握大量的科学知识,或具备超凡的洞察力,只需在面对谣言时保持头脑清醒,不盲从盲信,不“一键转发”。对于难以辨其真伪的网传信息,可主动通过官方权威渠道求证——如搜索主流媒体的新闻报道,或通过辟谣平台进行求证。面对“陈年老谣”,只需进行搜索,便能立时三刻戳破其伪装,避免被其蒙蔽。

面对极易造成负面影响、引发不良社会后果的谣言,及时向辟谣平台或警方举报,也是有效遏制其“作妖”的斩“谣”剑。

一次看似无关紧要的转发,可能为谣言传播推波助澜,一次简单的求证和举报,就可能将谣言扼杀在摇篮中,清朗的网络空间需要每一位公民共同维护。(青岛日报社/观海新闻记者 荣潇 实习记者 王怡雪)

责任编辑:荣潇