王宝琪

我是1989年来到市南区工作,从1990年开始担任市南区区长的。现在看来,那正是邓小平同志发表南方谈话的前夕、中国新一轮改革大潮到来的前夜。那时候,尽管建设东部新区的构想还没有正式提出,但城区的改造和建设工作已经开展起来了。市南区的旧城改造工作在全市算是起步最早的,在我来市南区之前,曹登宝书记和黄绍美区长已经按照市里的安排,有条不紊地推进旧城改造工作了。为了改善群众的居住条件,市委从西镇的棚户区入手,推进老城区的改造,还专门成立了市综合建设开发公司这样一个专职部门来负责这项工作。我记得最早是从西镇最老的那几片棚户区开始改造的,像台西一院、二院、三院和六院等。我到市南区工作的时候,西部大部分棚户区大院已改造完毕了。听曹书记、黄区长说,市里帮助改造这些老棚户区,从各方面给予市南区有力的支持,在改善居民居住环境的同时,也改善了城市的面貌,成绩是很大的。

在市里改造几个大院的基础上,我们区又进一步改造了台西四院、石村路等棚户区。随着西部棚户区改造基本完成,城中村的改造也提上了日程。我来市南区工作的时候,城中村改造的进程刚刚开始。这个进程恰好和后来南方谈话精神催生出的改革大潮以及1992年开始的青岛市城市中心战略性转移、东部开发建设融为一体,不能不说,那时候我们赶上了历史的机遇,在城市发展的历史性时刻幸运地留下了行进的印记。

市南区是全市首先进行城中村改造的行政区。我1990年担任市南区区长,当年就参与了大湛山村的改造工作。事实上,在1990年以前,对丁家庄、小湛山村等城中村的改造已经开始了。我记得最先改造的是丁家庄,是由市建委负责改造的。在改造丁家庄和安置丁家庄村民的同时,中铁出资建设了仙客来大酒店,也就是现在的丽晶大酒店。建酒店的同时,也对周边加以改造,总体来说还算顺利。当时,曹书记、黄区长这些老领导配合市里做了大量工作,通过第一手资料积累了一些城中村改造的宝贵经验,对于后来大规模村庄改造的开展是非常有帮助的。

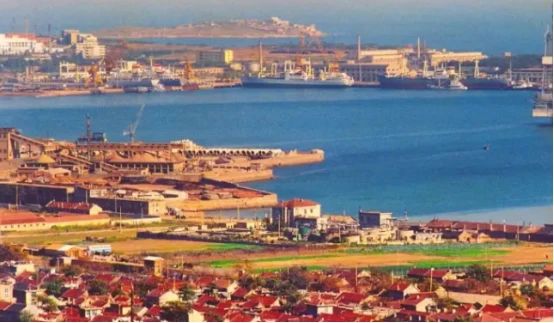

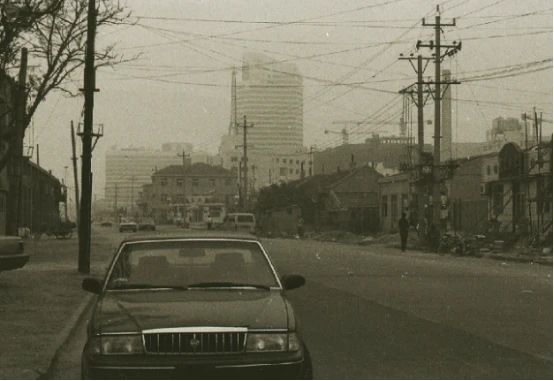

我当区长以后立刻接手要干的一件大事就是改造位于山东路以西的大湛山村。山东路是青岛市第一条八车道的交通要道,是刘鹏同志担任市委书记时于1984年开始规划建设的。那时候的山东路好像市区东西部的分界线,山东路以西是老城区,已经零星地建起了一些具有现代化模样的新建筑,像海天大酒店、北海宾馆、邮电宾馆等;而山东路以东还是成片的菜地、农房,最高的建筑是只有5层高的山东外贸大厦和青岛远洋大厦,孤零零地矗立在农田中间。市南区委和区政府做出决策,在改造完西镇棚户区以后,就把改造大湛山村的任务提到议事日程上。

大约是在1991年底,当时正是市委、市政府进行市区东部开发建设启动前夕,整个决策规划还没有向社会公布。我满脑子想的都是大湛山村改造的事情,因为由同济大学做的规划方案已经出来了,我一上任就接手了实施改造那一大摊子事情。当时,俞正声同志担任市长,他是1992年才正式担任市委书记的。俞正声同志到中央去开会,争取政策上对青岛经济发展和城市建设的资金支持。青岛是分税制改革的试点城市,分税制改革使青岛的财力大大增强,也为青岛市的城市建设奠定了基础。这在当时是一件了不起的大事,尽管市委的决策还没有出来,但老百姓街谈巷议,传说着增加财政收入的事情,整个城市从上到下好像憋足了一股劲,准备干一件惊天动地的大事情。

一天中午,我刚吃过午饭,办公室的电话响了,我拿起来一听,居然是俞正声同志打来的,他让我马上到市政府去一趟。我立刻叫上司机小管前往市政府。我们赶到市政府时,俞市长和他的秘书已经在机关大门口等着了。俞市长说:“宝琪,今天我要看看市南区,你叫司机回去,你坐我的车,咱们一块转悠转悠。”于是,我就上了他的车。看到车子准备往东掉头,我说:“俞市长,咱们从西部开始走吧?”因为那时候的市南区所有值得看的地方都在西边,领导要看市南区当然得往西走了。可是俞市长说:“今天不从西走,往东走!”往东走?为什么往东走?当时我的心里还是一片茫然。现在说起来就很清楚了,那时候的他心里已经有了一盘棋,一个城市中心东迁、实现战略性转移的大棋局。他那时候想的市南区是东部那片等待开发的地方,是他未来准备把青岛做大、大干一场的地方。

那天车上我们一共四个人,司机、我、他,还有他的秘书郭海涛。车子沿着湛流干路慢慢地开着,我们看着沿路的建筑,很快就到了大湛山村附近。俞市长问我:“大湛山村准备什么时候开始改造?”我说:“今年就要实施改造。”他又问:“几年能改造完?两年行不行?”我说:“这个活儿说起来怎么也得三年,两年有点儿困难。”我当时这样回答,只是觉得还是留一些余地比较好,别跟领导拍了胸脯,到时候两年改造不完就被动了。再说,村庄改造是比较困难的事情,目前才刚刚起步,有很多不确定因素。可是没想到俞正声同志立刻很坚决地表示:“你必须两年干完,必须两年。”他接着又重复了一遍,强调这是一个没有商量的期限,语气带着不容置疑的坚定。我只好先答应着。现在回想起来,当时的他心里一定充满了时不我待的紧迫感。那个年代干事情必须争朝夕,老百姓着急,领导更着急啊!

车子再往前走就到了山东路路口,现在的香格里拉大饭店这里。“宝琪,这块地是谁的?”俞正声同志指着现在市政府位置的那一大片空地问道。我说:“这一片肯定是我的地啦。”“怎么是你的地?你准备在这块地方干什么?”看他那神情,我寻思他保准是一眼就看上这块地了。作为市南区区长,我回答说:“这片地是我准备要盖区政府大楼的地方。”我本以为这么一说也就搪塞过去了,可是没想到他立刻追问:“那么我的地呢?我的地在哪儿?”我说:“你的地在南边,市委和省委的地块都留出来了。”我说的南边就是现在滨海花园那一片,这是当时给市委的保留地,而现在的香格里拉大饭店这块是给省委的保留地。

“宝琪呀,你说的这几块地,哪块最好啊?”他这么问,我来不及多想,就只好实话实说了。我说:“当然我的好了。”“为什么你的好?”我说:“我的‘衙门’门朝南开,你的‘衙门’门朝北开呀。”他若有所思地看着车子外面,笑了笑说:“明天我就打通这条路,我的‘衙门’门也要朝南开!”今天想起这些话来觉得很有意思,当时他东部开发的思路已经形成了,已经决定要往东发展建设了;对于市政府大楼的位置,其实他心里早就有谱了。

东海路那时候还没有修,只有一条村里面的土路,沿路有湛山村的一些小吃店,再往东就是一片菜地,其中有一部分——就是现在五四广场的位置——是浮山所的几个小工厂。离这里不远就是浮山所村了,村子的东边是农工商公司和牧工商公司的一些工厂。俞正声同志指着整片地方问:“这块地是干什么用的?”我说:“这里啊,我们准备搞工业园,想把这片地作为市南区经济发展用地,准备搞点项目,发展经济。”他听后摆摆手,直截了当地说:“这块地你别干了,给我干吧,这个地方搞工厂太可惜了。”其实,这个时候他已有自己的思路,跟我的这番交谈不过就是用他的思路在跟我议论这些话题罢了。

那天的交谈中,俞正声同志其实已经比较清楚地表达了他的意愿。我记得他这样说过:“我想下一步把市委和市政府搬到这边来。咱们青岛市干部的思想啊,还是有些保守,老是留恋老市区。我跟他们提出来,我们将来要往东搬。很多干部就问,往东搬,住怎么办?孩子上学怎么办?有病看病怎么办?

我说,这三个问题有的我可以解决,比如上小学的问题。他接着我的话问道:“是啊,要是市委、市政府搬迁过来,市南区能不能搞一所好的小学?”我说:“可以,现在有一所南京路小学,我可以把它办成江苏路小学的水平。我从全区抽调优质师资过来,就能办成江苏路小学这个水平。”他接着问:“那么中学呢?中学行不行?”我说:“中学啊,不归我们区里管,中学是市里管,我就不好说了。”说到办中学的事,他就问,“听说你是二中毕业的吧?”我说:“对啊,我是二中毕业的。你们市委、市政府真要搬过来的话,就得办个二中这种水平的中学。”俞正声同志听了微微一笑:“我不办二中,我要办就办像北京那些著名中学那样水平的学校!”这些话流露出他那时候的眼界和心气。接着我们又说到了医院。我说:“医院嘛,咱市南区区级医院的水平肯定不行啊。”他说:“代表咱们最高水平的医院还是山大医院。我要办也是要办山大医院这样水平的医院。”他虽然来青岛时间不长,但那时候对于各方面的情况已经非常了解。那天谈这些话题时,他强调的一个主要意思就是,要在实现城市中心转移的过程中建起一流的学校、一流的医院,要有一流的各种配套设施。

我们就这么一边说着一边坐着车往前走,沿着浮山湾一线把这一带的地块看完了。他问我:“你的这些厂怎么办?”那意思我马上明白了,他对这些地已有规划了,就是要我把这些企业迁走,腾出土地用于东部开发。那时候市里还没有部署实施东部开发,通盘的规划还没出来,我考虑问题当然要把市南区经济发展的利益放在前面了。我就说:“领导啊,我的企业养活着那么多人啊,这7个村庄的老百姓得吃饭啊,不搞这些企业,不发展经济,他们怎么吃饭呀?”俞正声同志想了想,说:“这样吧,我们已经有了整体规划,要在东部实施开发,你说的这些事下一步咱们一起研究,统筹解决。”他的意思就是企业还是要搬出去,但也得想办法让老百姓吃上饭,这些事市里已经有了安排。接着,他又把话题拉回到区政府这块地上了。他非常果断地说:“宝琪,这块地你不要要了,我另外再给你找块地盖区政府。”他的这番话一出,就表明那时候他脑子里东部开发的蓝图已经形成了,将来市委、市政府办公大楼盖在什么位置、广场在什么地方,他心里早就有数了。我记得当时我表示的态度是,我们市南区肯定要跟市政府保持一致,这一点没问题,我们肯定会配合市里的总体部署。

以上所说的大约是1991年底的事情,那时候市委书记还是郭松年同志,俞正声同志担任市长。转过年来,他就担任书记了。

本文选自《青岛文史资料(第二十七辑)》,由青岛政协文史馆公众号重新编辑整理发布,图片来自网络,转载请注明!