在数字化娱乐席卷城乡的今天,山东莱西市仍有一支34人的农村电影放映队伍,始终默默守护着乡村文化阵地。他们中,有人坚守23年,有人坚持37年,更有“老兵”将放映生涯延续到38年、40年乃至49年。这些数字背后,不仅是个人的无悔奉献,更是整个集体的执着坚守——他们用光影点亮乡村的夜晚,用银幕串联起千家万户的情感。

一、政策托底:让公益电影扎根有保障

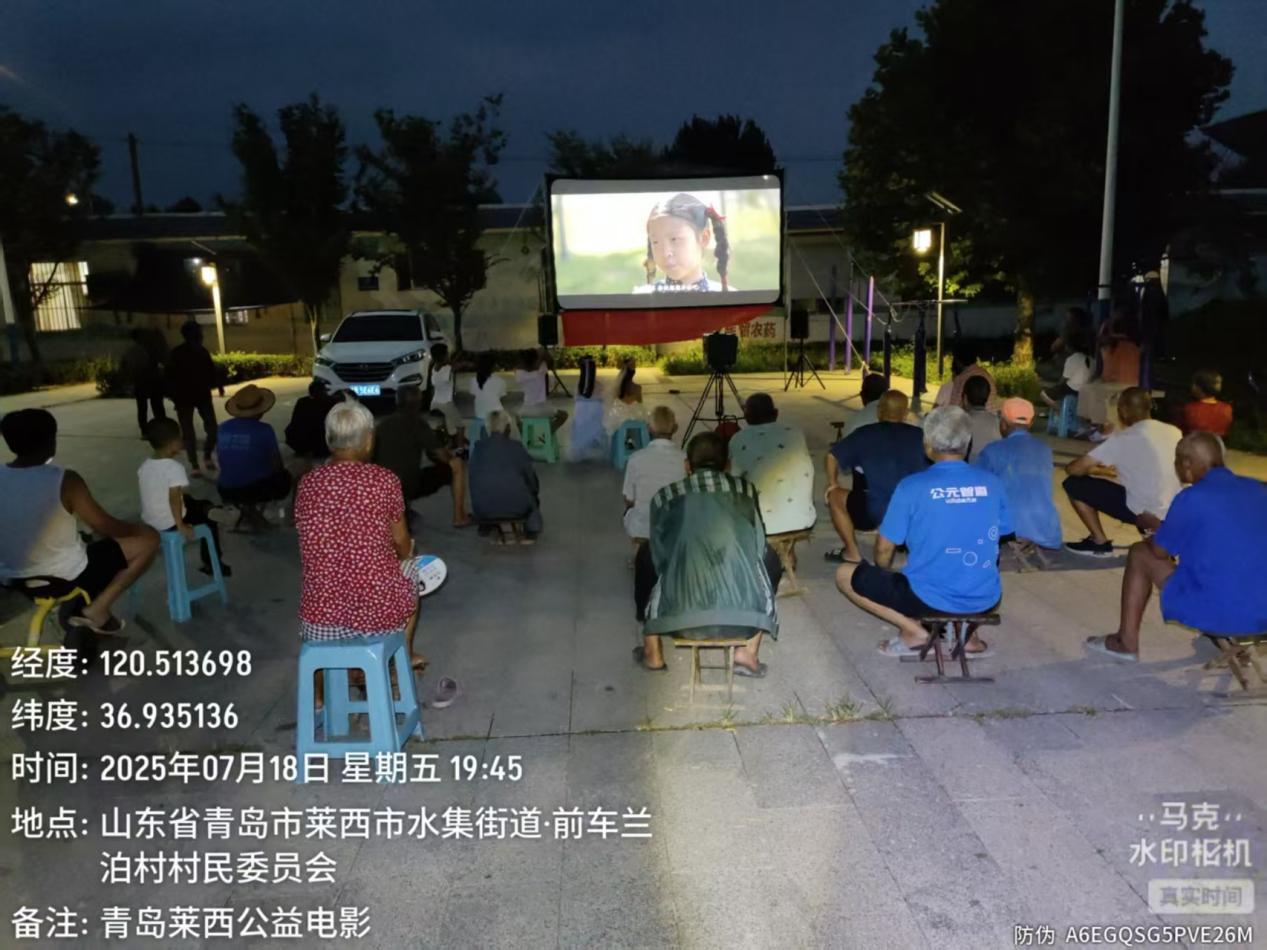

图为夏日夜幕降临,水集街道前车兰泊村的村民在居委会广场观看影片

莱西农村电影的持续放映,离不开政策的坚实支撑。2009年起,莱西市委市政府将“每村每月一场公益电影”纳入对各镇办的考核体系,为放映员发放每场固定补助,从制度层面为这项惠民工程筑牢根基。宣传文化部门同步建立严格监督机制,通过明察暗访、群众满意度调查等方式,全程保障放映质量;莱西市电影发行放映公司则负责具体执行,从设备维护到放映规范,形成一套标准化流程,让公益电影的每一个环节都有章可循。

“农村电影放映首先是战场,其次才是市场;首先是政治效益,其次才是经济效益;首先是阵地,其次才是载体。”莱西市文旅局负责人的这番话,点明了这项工作的核心定位。正是这种“政府主导+公司执行+群众监督”的三级联动机制,让农村公益电影在时代变迁中始终保持蓬勃生机。

二、34名放映员:一个人的坚守,一群人的接力

在莱西农村电影放映队伍中,张代欣是优秀代表之一,却绝非孤例。23年里,他放映8000余场电影,不仅影片放映得深入人心,亲手书写的海报更是成为乡村里一道亮眼的风景——他的故事,正是这支队伍的生动缩影。像他这样的放映员还有很多:

——坚守49年的老放映员,从上世纪70年代的胶片放映机到如今的数字设备,亲历了农村电影的每一次变迁。他们都曾推着小车走村串户,有过一个月难回一次家的奔波;

——40年如一日的“老兵”,走遍辖区每个村庄,银幕架设、设备调试始终一丝不苟,不容半点马虎;

——37年风雨无阻的“电影使者”,哪怕遇上极端天气,也会想尽办法补放,绝不让村民空等一场;

——23年的中生代骨干,既传承着老放映员的宝贵经验,又主动学习新技术,推动放映模式不断创新。放映员崔群英还身兼村干部,白天处理村务、服务乡亲,晚上便架起银幕,让党的声音随光影传遍乡野。

图为莱西市电影公司放映员李成江在电影放映前细心调试设备,确保放映工作不出差错

姜山镇60岁的放映员修显才,曾在一次放映结束后冒雨返程,浑身淋透成了“落汤鸡”,当晚就烧到40℃。可第二天,他吞下退烧药,硬撑着赶到放映点:“群众都等着呢,不能让他们白等。”嘶哑的嗓音里,满是对村民的牵挂。

48岁的放映员赵建松,有次在外地出差返程时遭遇事故,第一时间就给村里打电话:“今晚电影照常放!”随后,他让家人先带着设备去现场,自己则辗转搭车赶回。当他气喘吁吁跑到放映点时,已是晚上7点半,两顿饭没顾上吃,却二话不说立刻调试机器,保质保量完成了那场放映。

他们或许没有惊天动地的壮举,可正是这些平凡人的坚守,让农村公益电影成为乡村振兴中一道温暖而独特的风景。

图为电影放映进校园——学生们观看以真实历史事件为背景的电影《一生交给党》