“滋味是传统的根,丢掉了传统,就做不出地道的茶。”

56岁的胡孝林抓起一把炒制好的崂山茶,醇厚的栗香扑面而来。这双与茶叶打交道四十多年的手,粗糙却敏锐,能在高温炒锅中精准感知每一分温度变化。

“茶有茶性,你尊重它,它才会回报你最好的香气。”胡孝林说。他是青岛北崂茶业的创始人。自2002年签约200多户茶农组建茶叶经济联合体,到2006年成立股份制茶业专业合作社,2010年探索规模化茶园流转机制,再到如今打造全产业链创新模式,他始终走在行业前沿,引领崂山茶产业走向专业化、定制化和精品化。胡孝林的故事,恰如一壶醇厚的崂山茶,历久弥香,回甘悠长。

一叶承父志,匠心守初心

胡孝林的茶缘始于1982年末。那时,他的父亲作为崂山第一代茶叶技术员,响应“南茶北引”号召,在崂山试种茶树。“我1986年初中毕业就跟着父亲学种茶,那时全区没几个人懂茶,父亲那代人,全凭一双手和老天爷吃饭。”胡孝林回忆道。

“最难的是炒茶。”没有经验,他就一趟趟跑去南方请教老师傅;不懂技术,他就没日没夜地泡在地里观察。正是凭着这股韧劲,1995年,他炒制的茶拿到崂山区第三届绿茶评比第一名,同年,他成为全区第一个注册个体工商户的茶农,率先拿下国家级无公害茶叶认证证书,并注册了“北崂”商标。“咱崂山的茶,必须有自己的名号!”

如今已是崂山茶行业领军者的胡孝林,仍保持着最朴素的传播方式。 他几乎每天都在朋友圈、抖音、视频号上用乡音讲述崂山茶的故事,没有华丽辞藻,不加夸张滤镜,却因真诚质朴吸引了大量忠实茶友。他不做电商直播,不搞营销噱头,慕名而来的茶客全靠口口相传,“循着茶香”找到他。

与茶结缘40余年,胡孝林始终坚守“实实在在种茶”的信念,认为茶行业“没有捷径,最需要脚踏实地的人”。他长期热心公益,2004年被崂山区慈善总会授予“创始人”称号,创立残疾人就业扶贫基地,解决23人就业,累计捐款捐物超七十万元。

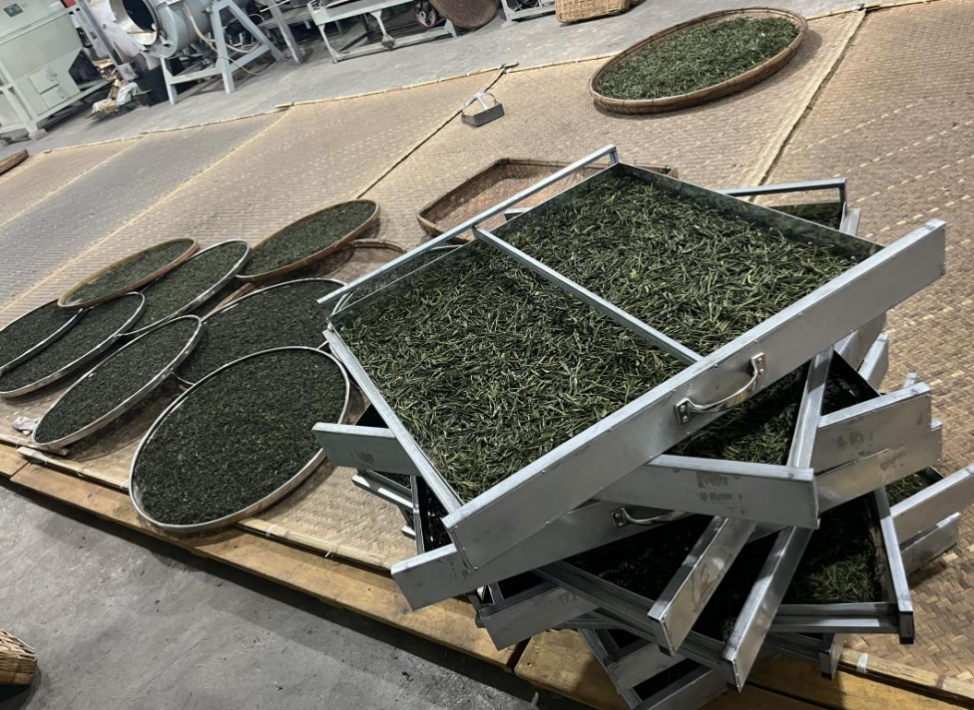

匠心制茶,守住非遗技艺

即使在机械化普及的今天,他依然坚持手工炒制春茶。“手工炒茶,茶中有‘人气’。”胡孝林表示,“手与锅的温度互动、对茶叶状态的敏锐把握,都是机器难以替代的。”整个手工炒茶过程持续一个半小时,车间温度常高达四五十摄氏度。他说:“唯有好原料结合传统工艺,才能复刻出三十年前崂山茶的经典口感。”

胡孝林坚持“自建基地、全程加工”,实现从种植到生产的全流程把控。他强调“原料再好,工艺不过关,一切都归零”,尤其注重春茶手工制作,每年集中一个半月精心炒制,这一季茶不仅支撑全年收益,更奠定了品牌的高端品质。

然而坚守传统不意味固步自封。在北崂茶的加工车间,传统炒锅与智能设备比邻而居,形成了他所说的“平衡之道”。“老祖宗的手艺是崂山茶的灵魂,不能丢;但科技能够为传统工艺赋能。”胡孝林说。

传承同时,胡孝林积极推进生态种植模式,于2024年率先通过国家首批百家“生态低碳茶”基地认证,不断创新工艺,打造新崂山茶,开发花香型红茶、高鲜灵度六窨口粮崂山茉莉花茶、小兰花白茶等多类茶品,以优良品质广受茶界广泛认可。

三代传承,茶香永续

2019年,儿子胡嘉浩的加入,成为“北崂茶”第三代传人,为北崂茶业注入了新活力。

尽管自幼在茶香中成长,深受父亲熏陶,但毕业于会计专业的胡嘉浩坦言,自己最初对茶叶“并没有产生真正的兴趣”,但从最基础的杀青工序学起,一道工序,他整整干了三年。“第一次看着鲜叶在自己手中变成干茶,那种成就感无法言喻。”胡嘉浩说,“点滴小事儿就会给你动力,让你感兴趣。”

“杀青是形成茶叶品质的关键,温度、手法、时间,差一点就不是那个味道。”车间里温度常达四五十度,锅热人更熬人。三年磨一剑,第十二次尝试手工炒茶时,他终于掌握了父亲口中的“茶感”,第一次参加专业比赛便跻身前十。之后,他又系统学习揉捻、干燥等全套制茶技艺,并参与到企业的日常运营中,在实践中持续积累经验、精进技艺。

凭借扎实的技艺与不断创新的精神,胡嘉浩在茶行业逐渐崭露头角。他先后荣获山东省茶叶加工能手、青岛市十佳制茶能手等称号,并在全国茶叶加工技能竞赛、青岛市职业技能大赛等多项赛事中斩获佳绩,成为崂山茶产业的新生力量。

两代人的默契协作,正推动北崂茶业在坚守与创新中稳步前行。

从父亲1982年末种植第一批茶树,到现在拥有茶园100余亩,年产干茶8吨;从单一绿茶到多元产品;从个体农户到带动200余户茶农共同发展——胡家三代人见证了崂山茶产业的蓬勃发展。

如今,北崂茶业已成为崂山区政府认定的崂山茶行业三大龙头企业之一,荣获“山东十大名茶”“青岛十大名茶”之首等荣誉,崂山白茶传统制作技艺被评为区级非物质文化遗产。

在胡孝林看来,茶不仅是养家糊口的事业,更是值得用一生去守护的传承。“我希望通过我们的努力,让崂山茶走得更远,让更多人喝到好的崂山茶,让茶农的日子越过越好。”

这片“黄金叶”的故事,正在三代人的传承中,续写新的篇章。