今年,不仅是“十四五”的收官之年,也是国企改革深化提升行动的收官之年。

11月12日,市委书记曾赞荣到部分市直企业宣讲党的二十届四中全会精神,并调研国资国企改革推进情况。

战略性重组专业化整合提升核心竞争力、开放应用场景驱动科技创新、设立基金引导重点产业发展……

今年以来,青岛国资国企正持续推进系统性、深层次的转型,聚焦主责主业,深化改革创新,不断推动国有企业和国有资本做强做优做大。

01

聚焦主责主业,激活发展新动能

聚焦主责主业,优化产业布局,加快建设现代产业体系,是国企改革深化提升行动的核心方向之一。

今年5月,《青岛市市属企业主责主业管理办法》出台,进一步明晰市属企业战略定位,引导企业聚焦主责主业,助力青岛市“10+1”创新型产业体系建设,推动国有经济高质量发展。

在明确主责主业的调整中,青岛大动作频频,将饮料集团重组并入青啤集团,将市政集团和城发集团合并组建市政开发集团,整合市属企业融资担保业务资源组建青岛融资担保集团。

而最令人关注的,无疑是成立青岛海洋发展集团和青岛数据集团。

青岛海洋发展集团成立于去年12月,是青岛国信集团整合内部资源组建而成——在此之前,国信集团在海洋产业累计投资已超百亿元。

青岛发展的最大优势和潜力在海洋。如何将青岛原有海洋科研优势,转化为产业优势,海洋集团肩负重任。

今年8月,青岛国信集团挂牌成立的海洋科创中心也纳入海洋集团管理,将建立涵盖900个项目的涉海科技成果库,聚焦海洋酶工程、生物制药特种膜等先进技术推动产业化进程,形成“科创服务+技术咨询+基金投资+园区孵化”的科技成果转化模式。

“国信1号”养殖工船

青岛数据集团于今年2月揭牌成立。 这家由华通集团全资控股的企业,被赋予全市数据基础设施建设、公共数据授权运营和数据资源整合等任务使命。

10月29日,由青岛数据集团联合承办的第三届公共数据运营大会(2025年)上,青岛人工智能产业创新中心正式揭牌,青岛市具身智能机器人公共训练场同步启动。

青岛市具身智能机器人公共训练场,由青岛数据集团联合多方组建的青岛具身智能产业发展有限公司运营,是国内首个聚焦制造、家居、康养、海洋特色场景的具身智能训练平台。

这里配置双足人形、轮式人形、固定和移动机械臂等多种机器人,搭载多模态大模型平台,可实现“感知-认知-决策-执行”全链路智能验证,同时提供通用工业、家居康养、电力巡检、导盲犬盲道辅助等八大实训场景,精准匹配青岛产业定位。

华通集团建设具身智能机器人公共训练场。

主责主业的明确,进一步激活了青岛国企的发展新动能。

今年前三季度,青岛市属企业资产总额达3.46万亿元,同比增长8.7%;营业总收入5211.76亿元,同比增长3.6%;利润总额395.7亿元,同比增长14.1%,展现出强劲发展韧性。

02

开放场景,寻找新增长发力点

开源与开放协作是产业发展的基石,也是当下城市招商与产业升级的核心策略。场景开放,正成为越来越多的城市撬动新产业的战略支点。

地方国企,在其中也正扮演着越来越重要的角色。

国企掌握的庞大内部需求、应用场景和公共事业资源,为新技术、新产品提供了宝贵的应用市场和信用背书。国企开放场景,相当于直接提供了一个“首购订单”或“首发市场”,为企业提供了一个清晰、可预期的市场入口。

近两年来,青岛国资国企已分两批开放89个场景,覆盖数字化转型、人工智能与科技创新等重点领域,以“先开放场景、再引入合作伙伴”的方式,将地方资源与市场主体的专业能力深度融合,构建起“国企搭建平台、多方共同参与”的产业创新生态。

此次调研的青岛首创瑞海水务有限公司就是这一模式的代表。

该公司前身为李村河污水处理厂,由青岛水务集团环境能源有限公司与北京首创生态环保集团两大国企投资建设,是青岛处理规模最大的污水处理厂。

聚焦污水处理绿色低碳关键核心技术攻关,首创瑞海水务研发应用了啤酒高浓废水与市政污水协同处理资源化利用技术,首创啤酒热凝固物资源化利用+啤酒废水与市政污水低碳协同处理新模式。

青岛首创瑞海水务有限公司俯瞰

该技术在全国11个省份的33家啤酒厂和下游污水处理厂推广应用,项目入选了《联合国气候变化框架公约》缔约方第二十八次大会COP28《2023企业气候行动案例集》。

此外,华通集团开放旗下青岛造船厂优质场景资源,以股权合作方式引入招商局集团旗下招商工业,吸引其投资10.3亿元共同建设青岛造船厂;

城运控股集团与江西赣锋锂业合作,共同出资成立合资公司,聚焦新能源产业关键环节,利用闲置场站资源,打造“回收—检测—梯次利用—再生利用”四位一体的产业化平台。

03

资本赋能,加快创新要素聚集

发展新质生产力是国有企业重塑未来核心竞争力的重要着力点,而要加快实现从大量投入生产要素的“汗水型增长”,向以科技创新为核心驱动力的“智慧型增长”转变,离不开资本赋能。

这样的理念,在本轮青岛国企改革实践中有着突出体现。

最近的三个月,青岛国企国资组建的创投基金规模就超过六十亿元,集中投向海洋健康、化工新材料、智能装备、绿色能源等前沿领域。

11月3日,青岛国信海洋健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,出资额10亿元;

10月28日,海洋可持续发展(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,出资额20亿元;

10月27日,青岛国投化工新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,出资额10亿元;

9月26日,华通创投主导设立的青岛华资智数产业投资基金完成签约,总规模10亿元,同日,海检集团与市级引导基金合作成立青岛海检智能装备产业发展基金;

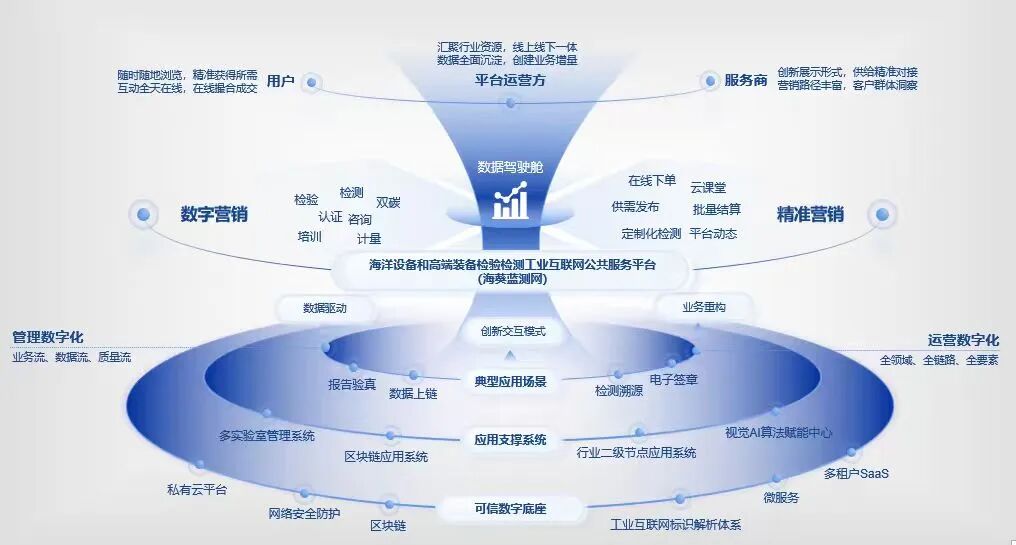

海检集团的海洋设备和高端装备检验检测工业互联网公共服务平台。

9月3日,青岛智联绿色能源股权投资基金完成备案,总规模10亿元,重点投向智能网联新能源汽车与绿色能源产业。

国有资本作为重要的“耐心资本”,在培育新质生产力、服务青岛“10+1”创新型产业体系中扮演着不可替代的角色。

正如华通集团旗下的华通创投成为青岛新上市公司泰凯英唯一战略投资者所代表的,国有“耐心资本”愿意伴随科技创新企业走过漫长周期,承受高技术领域的风险,其最终目标不仅是财务收益,更是为了推动产业升级、攻克关键技术和构筑地方经济的长期竞争优势。

华通创投旗下基金战略投资项目泰凯英于北交所上市。

随着青岛越来越多的国有“耐心资本”与科技创新和产业升级同频共振,必将为青岛培育和发展新质生产力、提升城市产业竞争力注入源源不断的深层动力。

记者|刘兰星 王奕宁 编辑|赵笛

责任编辑:宋尉嘉