17岁加入中国共产党,18岁参军,历经解放战争、抗美援朝战争,在战地前线医疗队出生入死、抢救伤员……在市委组织部、市网信办联合青岛日报社推出的特别策划《丹心一片 风华百年——听老党员讲那过去的故事》活动中,92岁老党员杨晓回忆起自己入党和参加战争的一幕幕,时而慷慨激昂,时而泪眼婆娑。

“很多人都问我,当年那么小就做了战地卫生员,怕不怕?”杨晓的话语掷地有声,“我说我不怕!战士们在前方不顾性命地流血拼杀都不怕,我们怎么能只顾自己、畏缩不前?”杨晓用实际行动践行着自己的回答。豫东战役、淮海战役、渡江战役、抗美援朝志愿军……缀满衣襟的勋章,就是杨晓用青春谱写的最美白衣战歌。

1929年10月,杨晓出生于山东省烟台市郭青镇东楼村,“我的父亲是一名中共地下党员,那时候我还小,不懂什么是共产党,只知道党能让老百姓过上好日子,是为老百姓打天下的。”这颗种子随着杨晓的成长不断萌发。后来,她在当地一所民校上学,毕业后留校担任教师,因为工作认真表现积极,1946年10月,杨晓被发展为党员。入党后不到半年,因解放战争动员大参军,18岁的杨晓丝毫没犹豫毅然报名。“临行前,父亲对我说:‘根据你的表现,我认为你已经是个党员了。’那时入党都是秘密的,连家里人都不能说。”

1947年,18岁的杨晓在经过9个月的外科知识培训后,加入中国人民解放军第二十军六十四医疗队担任卫生员,背起行囊随部队南下,先后参加了豫东战役、淮海战役、渡江战役、华中南解放等。

“如果说解放战争还分一线二线,我们医务兵属于第二线,到了抗美援朝的时候,那是真正的上了火线。”1950年10月,杨晓随中国人民志愿军部队跨过鸭绿江,开始了抗美援朝的艰苦作战。

“敌军的轰炸机每天在头顶盘旋,扔下的燃烧弹一炸就是一个大坑,战士们一个个地倒下,我的脑子里只有一件事——拼尽全力抢救伤员!”杨晓回忆,被炸伤的重伤员不计其数,有些急需输血,她二话不说撸起袖子就去献血,献完了继续投入战斗,不容片刻歇息。“轻伤不下火线,受了皮肉伤的战士经过简单的消毒、包扎,一转身又冲上了战场。”

一天上午,杨晓和战友们接到命令,要在下午之前转移300名伤员,“敌人下午就来,必须马上行动,上级命令不能落下一个伤员!”大家发动轻伤员帮助重伤员,医务兵们更是背起伤员就跑,有些危重伤员主动提出“别管我了,你们快走!”杨晓坚定地说:“我们不会丢下任何一个战友!”最终,大家一个不少地把所有伤员转移到了安全的地方。

“那时候是真的苦,为了避免白天做饭生火冒烟被敌军发现,我们白天都不吃饭,饿了就舀点雪水就着干粮,捡到几粒黄豆都要一人一粒分着吃,运送物资的道路被敌军炸毁,吃的喝的、甚至绷带等医疗物资都供应不上。冬天天寒地冻,战士们就把棉被拆了披在身上,把毛巾包在头上,把砖头烧热了给伤员取暖……”杨晓讲起那时的艰苦条件,不禁泪流满面。

抗美援朝战争接近尾声时,杨晓病倒了,高烧不退、昏迷不醒,上级下令,让她和重伤员一起离开部队,回国休养。“回来后刚一退烧,我就提出要出院,重新返回战场,虽然那时战争已快结束,但自己总觉得跟着大部队一起回来才算光荣完成了使命。”

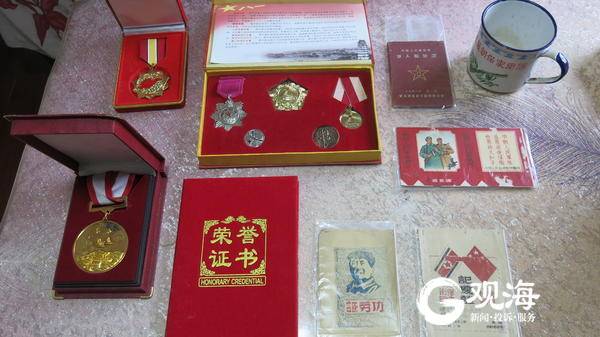

“我们是抗美援朝战争的幸存者,但有些年轻的生命永远留在了朝鲜。”杨晓抚摸着她珍藏的老物件,喃喃地说。这些老物件里,有泛黄的功劳证、记优证,磨损的抗美援朝战争纪念杯,还有擦得铮亮的纪念章……抗美援朝战争中,杨晓立下三等功两次,四等功一次。在充满硝烟的战场上,年轻的杨晓用精湛的医术和温和的态度,为受伤的战士带来生的希望与片刻的安宁,彰显着医者仁心。

退伍后,杨晓跟随同样是军人出身的老伴来到青岛,在当时的邮电疗养院担任医务科主任。1964年,老人离休并在青岛定居。“后来来到市北区辽宁路街道后,第一件事就是找党组织。”杨晓主动找到街道党工委,希望能继续发挥党员先锋作用。如今,老人虽然年事已高,还经常受邀为街道的党员干部讲党课,讲述峥嵘岁月,回望革命历程,让红色精神世代传承。

经历过革命岁月的洗礼,老人对现在的生活很知足,“我和老伴身体都挺好,子女对我们很好,党和政府对我也很照顾。没有白流的血和汗,国家不会忘记,人民不会忘记!”老人说着,眼里有光。(青岛日报/观海新闻记者 刘佳旎)

党员档案:

杨晓,1929年10月出生于山东省烟台市郭青镇东楼村。1946年加入中国共产党,1947年参加革命工作,历经豫东战役、淮海战役、渡江战役、华中南解放和抗美援朝战争,担任卫生员、军医,荣获三等功两次,四等功一次,被授予豫东战役、淮海战役、渡江战役纪念章、抗美援朝纪念章。

责任编辑:王逸群