随着城市化进程的加快,新市民不断涌入,社区要面对治理和服务带来的新挑战。在青岛西海岸新区,灵山卫街道所辖的132个居民小区中,“年龄”未满10年的新建小区多达77个,随之而来的是“人难凑、情难聚、事难办”的治理难题。如何发挥邻里效能,最大程度激发居民参与小区治理的积极性,成为了灵山卫街道破冰治理难题的切口。如今,依托“聚邻、近邻、悦邻、睦邻”四大行动,灵山卫街道创新打造的“我的好邻居”小区党建服务品牌,已根植于居民小区,为共建共治共享的小区治理工作贡献力量。

聚邻行动

汇聚多元力量,激活治理“一盘棋”

资源散、联动弱、响应慢等问题,是基层治理中经常遇到的顽疾。内外联动、从“单一”走向“多元”,是灵山卫街道党工委给出的解题思路。街道健全完善了“街道党工委—社区党委—小区党组织—楼栋党小组—党员中心户”五级架构。这一架构如同细密的根系,深深扎根于楼栋邻里之间,为治理筑牢了坚实的组织基础。每一级架构都紧密相连,形成了一个上下贯通、执行有力的组织体系,确保治理工作能够精准触达每一个角落。深化区域化党建联席会议制度,是街道汇聚各方力量的又一重要举措。

街道联动灵山湾影视文化产业区、东方影都产业园等共建单位,共同商讨区域发展大计。通过积极推动山东工艺美术学院、真情巴士集团等 60 余家单位与小区党组织结对共建,组建了“红色合伙人”联盟。这个联盟不断扩大着邻里的“朋友圈”,让各方力量在基层治理中实现了资源共享、优势互补。在 82 个小区,实现了小区党组织成员与业委会成员、物业企业负责人“双向进入、交叉任职”。这种组织融合的方式,极大地增强了协同效能。门禁维修、停车管理等 61 项关键小事,都能在邻里层面进行协商解决,真正实现了源头治理,将问题解决在萌芽状态。推选 526 个党员中心户,是街道激活基层“神经末梢”的巧妙做法。这些党员中心户就像一个个敏锐的触角,累计收集并响应居民诉求 1700 余条。“聚邻行动”融入了日常、做在了经常,让居民时刻感受到党组织的关怀和温暖。

共建单位青岛黄海学院智能制造学院的志愿者为居民义务维修小家电

天籁村小区党员中心户周爱惜律师为居民提供义务法律咨询服务

近邻行动

填补服务空白,架起党群"连心桥"

针对居民活动场所匮乏、公共服务供给不足等突出问题,街道党工委以问题为导向,紧盯资源瓶颈,积极补齐服务短板,持续提升便民服务水平,让邻里之间不仅“心相近”,更“服务近”。扎实开展小区公共资源管理规范提升行动,通过系统梳理和清查,收回社区服务用房和物业管理用房205处、共计7万平方米。这些曾经闲置或低效利用的空间,经过科学规划和合理化分配,成为服务居民的“黄金地段”。街道结合各小区实际需求,统筹新建和改造小区党群服务站、友邻会客厅等便民服务场所69处,让居民在家门口就能享受到便捷的公共服务。街道还充分挖掘社区潜力,依托社会众筹、居民捐赠等多种方式,打造共享缝纫角、共享工具角等20余类功能场景,进一步丰富了服务供给。这些充满生活气息的共享空间,不仅解决了居民的日常小需求,更成为邻里交流互动的新平台,让“远亲不如近邻”在现代社区中焕发新生。在12个社区试点推行党群服务阵地全时开放模式,打破了传统服务时间限制,让公共服务“不打烊”。街道联合黄海学院等驻地院校,组建了一支由专业教师、行业专家和社区达人组成的共享讲师团队,开设了美邻共学课堂、青禾·青年夜校等公益项目。AI绘画、舞蹈、书法、烹饪等30余门课程一经上线即迅速报满,这些高质量、贴近居民需求的课程,有效提升了公共服务的覆盖范围和居民的获得感。许多居民表示,这些课程不仅丰富了他们的业余生活,更让他们在学习中结识了新朋友,拉近了邻里距离。“近邻行动”的实施,让灵山卫街道的公共服务实现了从“有没有”到“好不好”的跨越,从“够不够”到“精不精”的提升。通过补齐服务短板,优化资源配置,街道成功将一个个“服务盲区”转变为“幸福高地”,让居民在“近”服务中感受到“邻”距离的温暖,进一步提升了基层治理的温度和质感。

打造共享工具角等功能场景

辖区青年在“青禾·青年夜校”“加油充电”

悦邻行动

点燃参与热情,让小区氛围“暖起来”

居民参与公共事务积极性不高,一直是困扰街道治理的难题。街道党工委以多元活动和组织培育为有力抓手,积极推动邻里融合,让小区氛围由“冷”变“暖”。街道党工委统筹制定了年度小区服务品牌节庆活动和特色活动“两张清单”,指导各社区、小区党组织立足人群特征与需求,通过跨小区联办、小区自主办等方式,平均每月开展个性化邻里“创熟”活动 60 余场。这些活动覆盖了老、中、青、幼各年龄段群体,实现了服务的精准投送,满足了不同居民的需求。九龙社区连续两年举办的“百家宴”邻里庆重阳活动,成为了社区邻里融合的温馨典范。活动中,百位 80 岁以上老人齐聚一堂,共享美食,共度佳节。这份浓浓的邻里情,有效增强了邻里之间的情感联结,让老人们感受到了社区大家庭的温暖。同时,街道构建了“社区能人—志愿团队—社会组织”三级培育体系。通过网格员走访、居民自荐等途径,推动200余名有专长的居民牵头组建兴趣社团。暖沁公益服务中心、“卫城大妈”等一批具有影响力的社会组织应运而生,成为了社区治理的重要力量。全街志愿者规模从最初的 80 人发展至 1500 人,这一巨大的变化,有效带动了居民从“坐着看”到“一起干”。小区整体氛围逐步由疏离走向温情融洽,邻里之间的交流更加频繁,关系更加和谐。

孩子们在邻里文化节参与涂鸦活动

由居民组成的文艺队伍在元旦文艺汇演活动中表演节目

睦邻行动

拉近心灵距离,让邻里关系“亲起来”

小区居民互动不足、关系疏远,是影响社区和谐的重要因素。街道党工委通过多项举措激发小区活力、促进邻里和谐,让邻里关系从“疏”到“亲”。优化“微心愿”认领流程,形成了群众“点单”、社区“派单”、党员与热心居民及共建单位“接单”的良性机制。在这个机制下,成功认领实现 400 余个微心愿。一个个小小的心愿,承载着居民对美好生活的向往,也在党员和热心居民的帮助下变成了现实。玫瑰园小区党员主动成立的先锋护学岗,成为了社区里一道亮丽的风景线。五年来,党员们风雨无阻地守护学生上下学,有效减轻了家长的负担。他们的事迹获得了《人民日报》的报道,成为了广大党员学习的榜样。街道将“老兵调解队”“知心大姐”等23个社会组织纳入治理体系。这些组织借助其“人熟、事熟、信得过”的优势,以唠家常、串门入户等方式开展调解说理,打造出了一支扎根小区的“和事佬”队伍。累计化解邻里纠纷977起,实现了75%的矛盾在小区层面解决,让邻里之间的矛盾在温馨的氛围中得到化解。建立身边人“微宣讲”机制,挖掘“钥匙大姐”宋桂兰、“金牌调解员”赵同忠等一批“熟人”典型。常态化开展“榜样说”等事迹宣讲,形成了“学习身边榜样、争当志愿典型”的浓厚氛围。在这些榜样的带动下,越来越多的居民积极参与到社区治理中来,共同营造了和谐美好的社区环境。

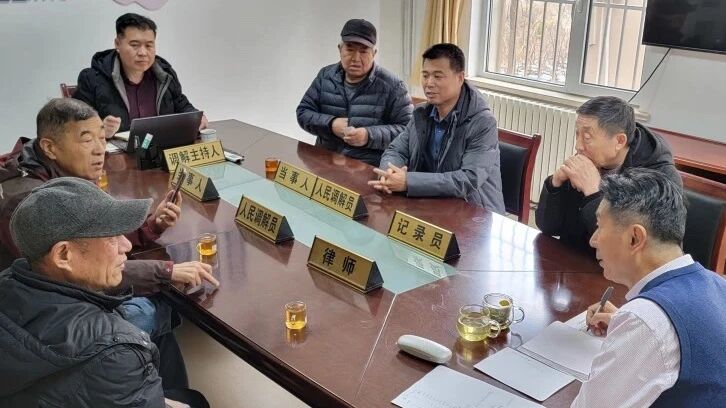

“老兵调解队”开展矛盾纠纷调解工作

玫瑰园小区党员在护学岗执勤

灵山卫街道凭借“聚邻、近邻、悦邻、睦邻”四大行动,让曾经的治理难题迎刃而解,让小区成为了居民温暖的港湾。未来,灵山卫街道将继续深化党建引领,不断创新治理模式,书写更加精彩的基层治理新篇章。(青岛日报社/观海新闻记者 侯亚麒)

责任编辑 于波